2019年05月13日

神功皇后と応神天皇(第15代)

神功皇后と応神天皇(第15代)

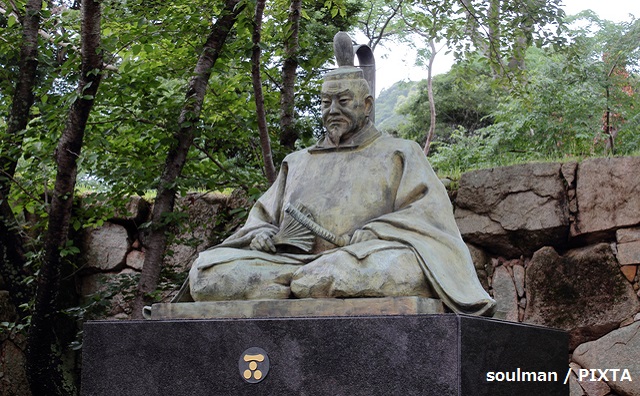

宇佐神宮 全国八幡宮の総本社。祭神として応神天皇、比売(ひめ)神、神功皇后を祀る。古来より朝廷の崇敬をうけている。 令和改元という節目の年に、歴代天皇の事績をふりかえります。今回は 「神...

歴史街道 » 本誌関連記事

2019年05月13日

宇佐神宮 全国八幡宮の総本社。祭神として応神天皇、比売(ひめ)神、神功皇后を祀る。古来より朝廷の崇敬をうけている。 令和改元という節目の年に、歴代天皇の事績をふりかえります。今回は 「神...

2019年05月01日

平成から令和へ、という節目の年に、歴代天皇の事績をふりかえります。今回は 「成務天皇」「仲哀天皇」をお届けします。 ※各天皇の年齢等については数え年で計算して記しています。 ※即位年、在位年数などに...

2019年04月29日

殉国七士廟(愛知県西尾市) 東京裁判判決で死刑を執行された7名の軍人・政治家が祀られている。 遺骨は遺族に返還されず…… 平成10年(1998)に公開された伊藤俊也監督の作品『...

2019年04月25日

月刊誌『歴史街道』2019年5月号では、ノンフィクション作家の保阪正康氏が、昭和史を読み解くための方法について、様々な視点から語っている。そのうち、近代日本における昭和の歴史的意味、昭和史を読み解くための3つの...

2019年04月23日

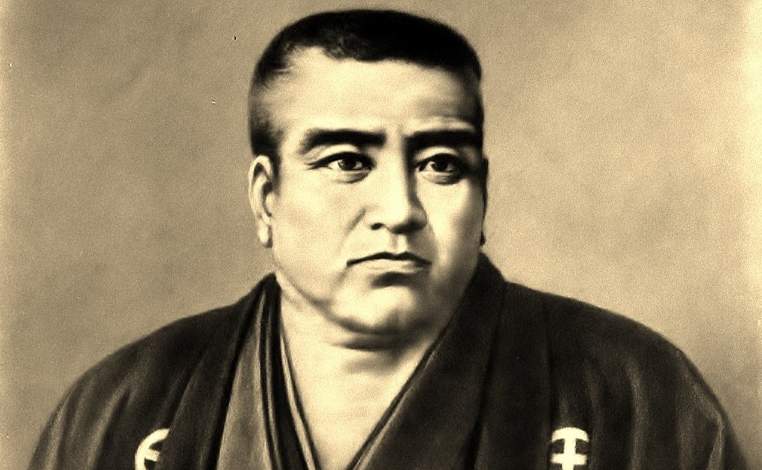

永田鉄山 なぜ、昭和の戦争は避けられなかったのか。現在発売中の月刊誌『歴史街道』2019年5月号で、名古屋大学名誉教授の川田稔氏は、陸軍の戦略構想に着目して、対米戦にいたる過程を論じている。永田鉄山、石原莞爾...

2019年04月22日

渋谷向山古墳(景行天皇陵) 奈良県天理市 天皇陛下の譲位と平成改元という節目の年に、歴代天皇の事績をふりかえります。今回は 「景行天皇」をお届けします。 ※各天皇の年齢等については数え年で計算し...

2019年04月19日

賀名生皇居跡(奈良県五條市) 約束を反故にされ、南朝の抵抗は続く…… 後醍醐天皇が京都を脱して、吉野に南朝をたててからおよそ60年後の明徳3年(1392)、南朝の後亀山天皇は、将軍足...

2019年04月17日

※本稿は、関裕二著『「縄文」の新常識を知れば日本の謎が解ける』(PHP新書)より、一部を抜粋編集したものです。 縄文人が水田稲作をはじめていた証拠 長い間、弥生時代は「弥生土器を使用した...

2019年04月15日

垂仁天皇 菅原伏見東陵 (奈良県奈良市) 天皇陛下の譲位と平成改元という節目の年に、歴代天皇の事績をふりかえります。今回は 「垂仁天皇」をお届けします。 ※各天皇の年齢等については数え年で計算し...

2019年04月10日

津田三蔵はなぜ、凶行に及んだのか? 明治24年(1891)5月、シベリア鉄道起工式に参列する途中で、ロシア皇太子ニコラス・アレクサンドロビッチ(のちのニコライ二世)は日本に立ち寄った。 この...

2019年04月08日

天皇陛下の譲位と平成改元という節目の年に、歴代天皇の事績をふりかえります。今回は 「崇神天皇」をお届けします。 ※各天皇の年齢等については数え年で計算して記しています。 ※即位年、在位年数などについ...

2019年04月03日

毛利輝元像(山口県萩市) 毛利輝元は大坂方に内通していた? いまの歴史は、残存している史料や遺物・遺構を調査・研究することで、学者によって明らかにされてきた事実が積み重なってできたもの。逆...

2019年04月01日

※本稿は、関裕二著『「縄文」の新常識を知れば日本の謎が解ける』(PHP新書)より、一部を抜粋編集したものです。 三内丸山遺跡の衝撃 日本人は縄文時代に関して無関心だったが、三内丸山遺跡の...

2019年03月29日

開化天皇春日率川坂上陵(奈良県奈良市) 天皇陛下の譲位と平成改元という節目の年に、歴代天皇の事績をふりかえります。今回は 「孝元天皇」と「開化天皇」をお届けします。 ※各天皇の年齢等については数え年...

2019年03月28日

現在発売中の月刊誌『歴史街道』4月号で、直木賞作家の安部龍太郎氏は、世界史の波が、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の動向に大きな影響を及ぼしていたと語る。そのうちの一人、信長が描いた世界戦略とは――。 ...

2019年03月25日

太閤検地と刀狩は、兵農分離を促進し、時代を大きく変えたとされる。しかし近年の研究によって、そうした通説が大きく揺らいでいる。戦国の世が終わりを迎えようとしている時、いったい、何が起きていたのか。 ...

2019年03月22日

「江戸は町民が主役!」と言うけれど、実は江戸の面積の7割は武家地で、さらにその大半を、参勤交代で全国から集まる殿様と家臣の大名屋敷が占めていた。そんな大名屋敷と殿様の生活に迫ります。 ※本稿は、安藤優...

2019年03月20日

国指定特別史跡 三内丸山遺跡(青森県青森市) ※本稿は、関裕二著『「縄文」の新常識を知れば日本の謎が解ける』(PHP新書)より、一部を抜粋編集したものです。 一度、教科書から消えた縄文時代 ...

2019年03月18日

孝安天皇 室秋津島宮阯碑 (奈良県御所市) 天皇陛下の譲位と平成改元という節目の年に、歴代天皇の事績をふりかえりまます。今回は「孝安天皇」と「孝霊天皇」をお届けします。 ※各天皇の年齢等について...

2019年03月14日

雑誌『歴史街道』2019年4月号で、歴史家の平山優氏は、世界史の波が武田氏と北条氏の滅亡に与えた影響について論じている。しかしそもそも、武田氏が織田・徳川連合軍に敗れた長篠合戦について、誤解があるという。それは...

更新:02月28日 00:05