「中国こそ文明の中心」思想の源流とは? 中華と外夷の境界線

中国は長い歴史の中で、自分たちの世界を「中華」、周囲を「外夷」と大別してきた。これは、単なる自国中心主義ではなく、漢字がもつ意味体系や、孔子の教えに基づく儒教思想が社会の根幹を形づくってきたことに深く関わっている。この世界観は、なぜ生まれ、どのように受け継がれてきたのか。本稿では、書籍『教養としての「中国史」の読み方』より、その成り立ちを読み解いていく。

※本稿は、岡本隆司著『教養としての「中国史」の読み方』(PHP研究所)より、内容を一部抜粋・編集したものです。

世界は「中華」と「外夷」に二分される

どこの国も自国を中心に物事を考えます。

日本の世界地図は日本が真ん中に位置していますが、ヨーロッパの地図では日本は東の端に位置しています。まさに極東です。でも日本人は当然、日本を中心に考えます。

現代においてもそうなのですから、古代世界において、自分たちのいる場所を世界の中心だと考えるのは、不思議なことでも珍しいことでもありません。

では、どこでも見られがちな、こうした自国中心主義が中国では、なぜ「中華思想」と呼ばれるほど強烈な思想にまで発達し、現代まで継続してきたのでしょう。

この問いに対する明確な答えはありません。ただ私見を述べるなら、かれらの用いる言語、なかでも「漢字」というものがもつ規制力が強く影響しているのではないか、と考えています。「中華」という言葉には、「中央/真ん中/文明的」といった意味があります。

このようにいうと、多くの日本人は、そうした意味をもつ言葉を自らの国名に使う中国に対し、尊大なイメージを抱くようですが、かれらには、自分たちのいる場所を表現する言葉が、「中国」「中原」「中華」といったものしかなかったのです。

おそらく春秋戦国時代の諸侯たちは、それぞれ自分たちの国こそが「中華」だと思っていたことでしょう。

それが近隣の諸侯たちと競い合う中で、徐々に明らかに優劣がつくようになり、最終的にトップに上りつめた者が「天子」として諸侯たちの上に立つという政治体系が確立されていったのです。

こうして「天子」を中心とした政治体系が構築され、その体系に組み込まれた範囲が同化・均質化していくことで「中華」と認識される範囲が広がっていきました。

もともとは「中心」という意味でしかなかった「中国」や「中華」といった言葉が、「もっとも良い場所」「すぐれた文明の中心」という意味に拡大されていったのは、自分たちの体系に属さない異質な者たちを、「華」の対極に位置する「夷」と見なしたことと関わっています。

言語的に、「華」が「中(センター)」と同一であることから、対極の「夷」は「外」と結びつき、「中華(文明人)」と「外夷(野蛮人)」という対立構造を生み出すことになります。

こうして生まれた「中華」「外夷」という言葉を使う中で、中国の人々は、自分たちは文明的ですぐれているという意識をもつようになっていったと考えられます。

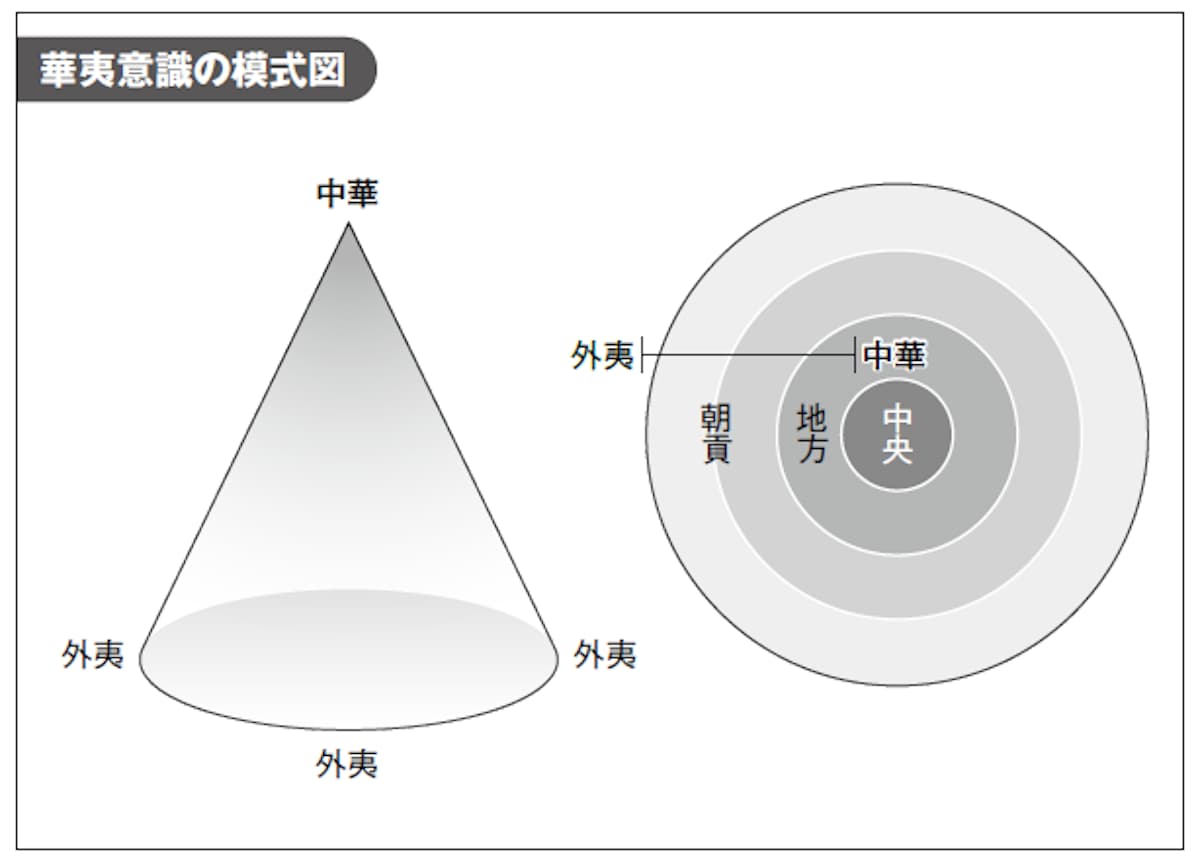

こうした意識を、模式的に図に表したのが、上記の図です。

同心円の中心にある「中央」は、「天子」のいる場所です。

中国史の始まりの時期において、中央の場所が具体的にどこにあたるのかというと、現在の地名では河南省、洛陽市のあたりでしょう。そこは、中国最古の王朝といわれる「夏」や「殷」などの都が置かれた場所です。そして、その周囲に広がる「中華」は、天子を支える諸侯たちです。

中華をとり囲む「朝貢」とあるゾーンは、中華の直接的な政治体系の外に位置するけれど、天子の徳を慕い、貢ぎ物を捧げ、そのかわりに天子の教化と庇護を受ける国々のことです。それなりに関係は密なわけです。

その「朝貢」の、さらに外側に位置するのが「外夷」です。

さらにこの図は、中心を頂点とした円錐として立体的にとらえることで、階層構成を表すこともできます。つまり、円錐の頂点(=同心円の中心)に位置する天子がもっとも高貴な存在であり、円の外側に行くにしたがい階層も低くなるということです。

この図では便宜上、各層が同じ幅に描かれていますが、実際には等間隔だったわけでもなければ、層がきっぱりと均等に分かれていたわけでもありません。円の中心に近いほど「中華度」が高く、遠ざかるほど低くなるのですが、実際の変化はまだらなグラデーション状に広がっていました。

儒教が上下の秩序を決めた

そして、この四重の同心円は、大きく「中華」と「外夷」に二分されるのですが、その境界線は中華と朝貢の間ではなく、朝貢と外夷の間に存在します。なぜなら、世界を「中華」と「外夷」に大別する中国の世界観の根底にあるのは、「儒教」の価値観だからです。

儒教とは、中国で誕生した東アジア最古の体系化された思想です。

儒教では「仁・義・礼・智・信・忠・孝・悌・貞」などの徳目を重視しますが、その中で中華思想と深く関わっているのは「礼」です。

「礼」とは「礼儀」のことです。日本でも礼儀は身近な徳目なので、あまり意識していないかもしれませんが、実は「礼儀」というのは、上下関係をベースとした作法なのです。

お辞儀にしても、挨拶にしても、その基本は、相手を敬い、自分はへりくだることです。つまり、そこにある関係は、常に上下を意識したもので、対等の関係ではありえないのです。

では、儒教の人間関係は、何を基準に上下が決まるのでしょうか。

儒教でもっとも敬われるのは、「仁」という徳をそなえた人です。

先に儒教が重視する徳を紹介しましたが、「仁」は徳の中でも特別で、ほかの徳すべてを兼ね備えた、いわばパーフェクトな徳なのです。

すべての徳を身につけた人は、いいかえれば、儒教に精通し、その教義を実践している人になります。

中国では、こうした考えは人間関係だけでなく、国と国との関係にもあてはめられました。つまり、「華」という言葉で表された文明の高さは、とりもなおさず、いかに儒教を身につけ実践しているかで決まる、ということです。

天子が諸侯の頂点に位置するのも、ほかの諸侯より天子の徳が高いからだというのが、実際はともかく、中国の論理です。

こうした論理がわかると、なぜ世界が中華と外夷の二つに大別されるのか、「朝貢」と「外夷」の決定的な違いは何か、ということが理解できるようになります。

朝貢は、中華の政治体系には属さないけれど、天子の徳を慕って、貢ぎ物をもって頭を下げに行くことで敬意を表します。そのため上下関係が明確になり、礼に適っていることになります。つまり、中華に「礼」を尽くしているわけです。

これに対し外夷は、徳の高い天子に対し、敬意を払った言動をしないので、礼に適わない「失礼な」集団だということになります。

現代でも、礼儀作法を知らないと、白い眼で見られたり、批判されたりします。

「夷」が野蛮人と見なされた(あくまでも中国の儒教的価値観に則ったものですが)のは、朝貢という「礼」を失したことで、最低限の礼儀作法すら知らない未開の野蛮人、と断じられたからなのです。

現在の中国は国民国家を自称しているので、自分たちと価値観が違うからといって、すぐに相手を蔑むようなことはしません。それでも中国外交が「上から目線」や「横柄」と評されるのは、やはり自分たちと価値観を異にする相手、なかでも自分たちに礼を尽くさない相手を「外夷=野蛮人」だとみる感覚が残っているからなのだと思います。

それもある意味、仕方のないことだといえます。

中国の人々が「国民国家(nation)」や「国際関係」といった観念を知ったのは、つい最近、19世紀の後半になってからのことだからです。かれらはそれまで何千年間も、「中国の論理」の中で生きてきたのです。

そして何よりも、「文字(漢字)」と、それに裏打ちされた意味づけが強く働いています。人は言葉を用いて思考します。そのためかれらは、漢字がもつ意味から逃れて物事を考えることができないのです。

中国語には「漢字にかわる文字がない」。まさにそのことが、世界を自分たちの仲間である文明的な「中華」と、それ以外の野蛮人「外夷」に大別することにつながっているのだと思います。

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:01月14日 00:05

- 豊臣秀長なくして「墨俣一夜城」は実現しなかった?秀吉の出世を支えた弟の戦略

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- 織田信長の妻・帰蝶は“本能寺の変の後も生きていた”と思える理由

- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件

- 秀吉を天下人にした弟・豊臣秀長 正反対の兄弟はなぜ仲違いしなかったのか

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- 豊臣秀長は、兄・秀吉のブレーキ役だった? 天下統一を実現させた“真の功労者”

.jpg)