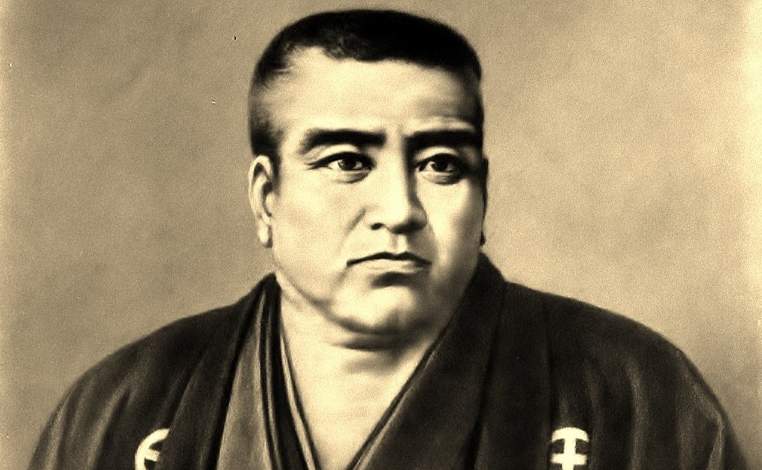

敬天愛人~天を敬い、人を愛した西郷隆盛

西郷隆盛のリーダーシップは、一言でいうといつも自分の痛い経験、これがまとわりついていたといえる。痛い経験ということは、彼が経験によって傷を負うということだ。傷は痛い。だから悲鳴をあげるときもあるし、わめくときもある。また、あるときは苦痛をじっとこらえて痛みに耐えるときもある。彼は生涯のうちでこういう繰り返しを何べんも経験している。

傷つき、それをバネとした西郷隆盛

西郷は島津斉彬に見出される前、郡方という、いまでいえば地方事務所のようなところに勤めて、そこの書記をやっていた。主な仕事は農村を指導し、年貢米を見積もり、納めさせることである。しかしこのころ藩の役人はみんな堕落していて賄賂を取った。賄賂を持ってくる農民の税は安くする、持ってこなければ高くするというのだから始末が悪い。腹を立てた西郷は、上役である郡奉行の迫田太次右衛門という人物に文句を言った。迫田は首を振って、「おまえの言うことは正しいけれど、俺は無力だ。農民の役にも立てないし、藩の役にも立てない。職務を果たそうとすれば、いよいよ農民を苦しめることになる。もはや藩全体が腐り切っているんだ。どうにもならないから俺は辞めるよ」と言って辞めてしまう。そしてこのとき西郷に一首の歌をくれた。歌というのは、

「虫よ 虫よ いつふし草の根を断つな 断たばおのれも 共に枯れなん」

「いつふし草」というのは稲のこと、つまり農民のことだ。虫というのは汚職役人のことを指している。だから、稲(農民)の根元まで食い尽くしたら、おまえたちだって一緒に死んでしまうぞ。いいかげんにしておけよ、という意味だ。

しかし、西郷は複雑な気持ちだった。そんな歌をつくるくらいなら、なぜそのポストにとどまって最後まで抵抗してくれないのだ。辞めてしまえばいいというものではなかろう。しかし、西郷はこの迫田のくれた歌を壁に貼りつけて、毎日その歌から学んだ。

これが最初の傷だ。その後、彼は斉彬に発見されてのし上がっていく。やがて斉彬の死に遭遇する。その前には赤山靱負の切腹という事件に遭遇している。彼の経験というのは、いつもこの血と死に彩られている。そのために西郷の魅力の半面には、やはり暗い陰鬱な面がつきまとっている。いつもお天道さまが当たっているわけではない。しかし逆にいえば、それが人間的苦悩者としての西郷の魅力の一つにもなっている。

やがて島津久光の時代になる。久光が藩主になったわけではないが、斉彬の遺言によって久光の息子忠義が斉彬の後の藩主の座に就く。しかしこれがまだ若いので、久光が後見人として絶大な力を振るい始める。久光派は、旧斉彬派をみんな粛清してしまう。久光は前々から西郷という人間が気にくわない。何かにつけて西郷は「斉彬さまのほうが偉かった。あの人は立派だった。あの人ならこんなばかなことはしないだろう」と露骨に言うからだ。

ところが、たまたま西郷は安政の大獄にひっかかって指名手配になる。安政の大獄というのは、安政5(1858)年、大老井伊直弼が尊王攘夷派や反井伊派に対して行った大弾圧である。西郷は、先代の斉彬にかわいがられていた部下なので、薩摩藩としてはあまり冷たいこともできない。ところが、その西郷が京都から安政の大獄でやはり幕府から指名手配されている月照という僧侶を連れて帰ってきた。この月照だけを殺してしまおうと薩摩藩は考えるが、そうはさせじと西郷が月照をかばって、一緒に錦江湾に飛び込んでしまう。月照は死ぬ。西郷は生き返る。藩は幕府の手前を憚って、西郷も死んだことにして、大島三右衛門とか菊池源吾と名乗らせて島に流す。しかしこの処置は罪人ではないから、六石という給与を払いながら、「まあ、死んだふりをしていろよ、暫く時を稼げよ」という扱いだった。

しかし、鹿児島に残っていた若者たちが、西郷をもう一度本土に戻せ、鹿児島に戻せというシュプレヒコールをあげた。グループによる奪還運動を行った。この運動が功を奏し、久光もしぶしぶ西郷を呼び戻した。西郷が真っ先に行ったのは斉彬の墓前だった。さめざめと泣きながら、こんな世の中になったことをはかなんで彼は斉彬に訴えた。久光にとってはこれが気にくわない。やがて西郷は久光の前に呼び出される。そこで久光は西郷に中央進出の計画を話す。

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月16日 00:05

- なぜ関東には有力な戦国大名が育たなかった? 原因となった「室町幕府の分断統治」

- 朝ドラ『ばけばけ』小泉八雲・セツの関係性を深化させた「大磐石のアシスト」

- 徳川家は戦国大名の「富」を恐れた? 鎖国を200年貫いた江戸幕府の狙い

- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件

.jpg)