『べらぼう』で出版統制をした松平定信、その後は「真逆のこと」をしていた!

大河ドラマ『べらぼう』では、松平定信が厳しく出版統制をするさまが描かれる。ところが、老中退任後、定信は真逆ともいえる顔を見せはじめる。文化事業に邁進し、しかもその過程では、かつて統制した文化人をも起用していたのである。歴史家の安藤優一郎氏が、松平定信の知られざる一面を紹介する。

※本稿は、安藤優一郎著『蔦屋重三郎と田沼時代の謎』(PHP研究所)より、内容を一部抜粋・編集したものです。

老中退任後の定信の意外な顔

松平定信は寛政改革を批判する出版物に対して、断固たる姿勢を取った。政治批判はいうに及ばず、風紀を乱すとみなした出版物についても容赦しなかった。

寛政5年(1793)7月に定信が老中を退任した後も、幕府の政策基調は変わらなかった。定信が抜擢した老中や実務を執った役人たちはそのままで、改革政治の方針も踏襲されたからだ。そのため、彼らは「寛政の遺老」と位置付けられることが多い。

定信が幕府トップの座を退いた時はまだ36歳で、人生の半分を生きただけに過ぎなかった。一方、その後半生はほとんど知られていない。寛政改革のイメージがあまりに強かったことが理由だが、後年、意外な顔を見せている。実は、定信が江戸の文化面に果たした役割は実に大きく、文化事業を展開することで、後世に貴重な遺産を残す。

もともと、定信は文化にたいへん理解のある人物であった。青年期に『よしの冊子』の編者である水野為長から和歌を、幕府御用絵師の木挽町狩野家第6代目・狩野栄川院からは絵画を学んだ。その後、絵師を動員して数多くの作品を描かせており、白河藩の御用絵師として、江戸後期の画家として著名な谷文晃や亜欧堂田善も抱えていた。

文晃と田善は白河藩の公務として画筆をふるったが、定信は他藩の御用絵師にも仕事を依頼している。『江戸一目図屛風』などの作品で知られる鍬形蕙斎は、その1人だ。重三郎の出版物の挿絵を担当したこともある、北尾政美その人である。京伝とは同門にあたった。

当初は浮世絵師として活動していた蕙斎に、人生の転機が訪れたのは寛政6年(1794)、美作津山藩松平家に絵師として召し抱えられた時である。これを機に蕙斎と名を改めた。同9年(1797)には祖母の実家の鍬形姓を名乗ったことで、ここに鍬形蕙斎が誕生する。津山藩に出仕後、蕙斎は木挽町狩野家第7代目・狩野養川院に入門している。

享和3年(1803)に、蕙斎は『東都繁昌図巻』(千葉市美術館蔵 1巻本)を製作した。飛鳥山の花見、日本橋魚河岸の盛況、両国橋の夕涼みという、江戸の春から夏にかけての景観、その賑わいぶりを活写した作品だ。漢文の詞書を添えたのは定信の側近4名である。巻首には定信の蔵書印もあり、定信の依頼を受けて製作・納品された作品と推定されている。

定信の文化事業に動員された京伝たち

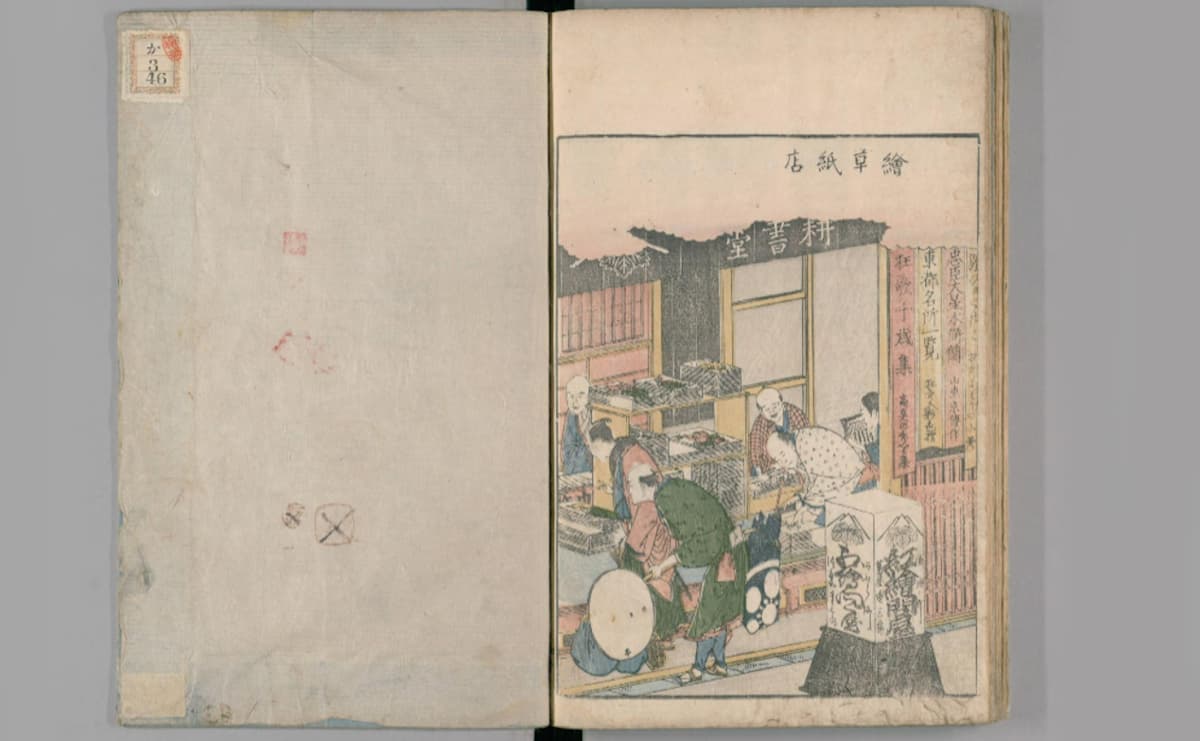

文化3年(1806)には、蕙斎は定信の依頼を再び受け、今度は『近世職人尽絵詞』(東京国立博物館蔵 3巻本)を製作した。大工、屋根葺職人、畳職など、数10種類に及ぶ職人の風俗のほか、庶民生活の様子も描かれた作品であった。それぞれの図には、描かれた職人に関する故事来歴などが綴られた詞書も添えられ、江戸の職人の実像を知る上での貴重な歴史史料となっている。

上中下の3巻から構成される『近世職人尽絵詞』の、「絵」を担当したのは蕙斎だが、「詞」は別の人物だった。上巻は四方赤良、中巻は朋誠堂喜三二、下巻は山東京伝が担当している。いずれも、寛政改革では要注意人物とされた者たちである。

四方赤良こと大田南畝は身の危険を感じ、狂歌を詠むことを1時止めた。喜三二は幕府の忌諱に触れることを恐れた藩命に従い、筆を折った。京伝は洒落本が出版取締令に抵触し、手鎖50日の処罰を受け、洒落本は絶版となった。

出版統制が強化されるなか、執筆活動の中止、あるいは修正を余儀なくされた3人だが、この時期定信は幕府の役職には就いておらず、無役の大名に過ぎない。幕府トップの立場からすると、3人の活動は危険視せざるを得ないが、幕政にタッチしていない無役の身としては、別に要注意人物ではなかった。

むしろ、彼らの文才を文化事業に活用したいと考え、『近世職人尽絵詞』の詞書を担当させた。それだけ、定信は3人の才能を評価していたが、3人がどういう気持ちで定信のオファーを承諾したのか、たいへん興味深いところである。蕙斎にしても、春町の死の原因となった『鸚鵡返文武二道』の挿絵を、北尾政美時代に担当したことがあった。

定信が蕙斎に製作させたのは、『東都繁昌図巻』や『近世職人尽絵詞』だけではない。吉原の遊女の1日を12の時に分けて描いた『吉原十二時絵詞』も、定信が蕙斎に依頼した作品だった。「絵」は蕙斎だが、「詞」は京伝の担当である。吉原をテーマとした本であることから、吉原の事情に通じた京伝に白羽の矢が立ったのは明らかだった。

そもそも、幕府トップの立場ならば、吉原の遊女をテーマとする作品など発注できなかったはずだ。風俗を乱すとして取り締まりを強化するところだが、幕政にタッチしていない今の立場ならば、そんな縛りはない。

『吉原十二時絵詞』からは、政治家としては吉原に厳しい姿勢を取ったものの、文化人としては好意的な顔が見えてくる。そんなスタンスの使い分けは、京伝たちを『近世職人尽絵詞』の製作スタッフに加えたことからも確認できよう。

重三郎も驚くような定信のプロデュース力であったが、この時、重三郎は既に泉下の人となっていたのである。

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:01月18日 00:05

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- 織田信長の妻・帰蝶は“本能寺の変の後も生きていた”と思える理由

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- 秀吉を天下人にした弟・豊臣秀長 正反対の兄弟はなぜ仲違いしなかったのか

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語

- 豊臣秀長なくして「墨俣一夜城」は実現しなかった?秀吉の出世を支えた弟の戦略

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件

.jpg)