田沼意次の失脚、松平定信の台頭...そして寛政改革へ 『べらぼう』の時代背景

松平定信・白河楽翁像(南湖神社 福島県白河市)

松平定信・白河楽翁像(南湖神社 福島県白河市)

大河ドラマ『べらぼう』では、将軍・家治の死後、政治情勢がめまぐるしく変わる。田沼意次が失脚し、江戸で米騒動が起こり、そして...複雑な時代背景を、歴史家の安藤優一郎氏が整理する。

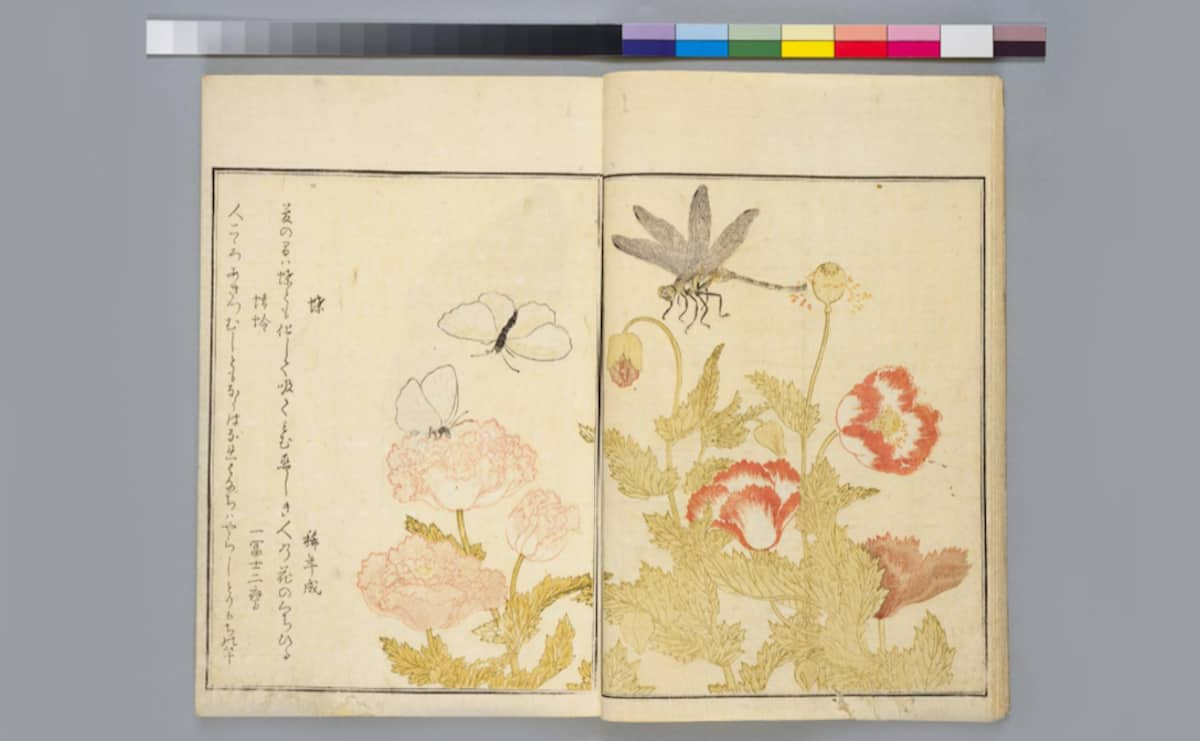

※本稿は、安藤優一郎著『蔦屋重三郎と田沼時代の謎』(PHP研究所)より、内容を一部抜粋・編集したものです

処罰された田沼意次

将軍が交代すると、側近団は入れ替わるのが常であった。異例にも、意次は家重・家治と2代続けて将軍の側近を務めた。これは、家重の指示に家治が従ったからこそ可能になったことである。意次は側用人を事実上兼任する老中として、2人の将軍を後ろ盾にすることができた。意次の権力の源泉にもなっていた。

そのため、意次の最大の後ろ盾だった家治が死去すれば、意次は権力の源泉を失う。そこを突かれて辞職に追い込まれた形であった。同じ8月27日に、意次と姻戚関係にあった、将軍側近の筆頭格である御側御用取次の稲葉正明が罷免される。田沼派ということで粛清されたのだろう。

意次が老中から辞職勧告を受けた理由だが、御用金政策の撤回に象徴されるように、幕政を混乱させたことへの政治責任を取らされたとみるのが自然である。田沼政権という枠組みで考えれば、同僚の老中たちも連帯責任を問われるのは必至だったが、意次一人に責任を取らせることで、その責任から逃れようとしたわけだ。まさに、トカゲのしっぽ切りであった。

家治が健在ならば、老中たちも意次に辞職を迫ることはできなかっただろう。だが、家治が病に倒れ、さらに意次が推薦した医師の投薬で病状が悪化したことを好機到来として、政治責任を取らせ、自分たちに累が及ばないよう目論んだのである。

意次が辞職すると、同僚の老中による、あからさまな手のひら返しがはじまる。

意次の四男・意正を養子に迎えることで老中にまで引き上げられた水野忠友は、それから10日も経たない9月5日に養子縁組を解消、意正を田沼家に返した。娘を意知に嫁がせた松平康福は、意次との交際を断つと幕府に届け出た。

一連の縁切りとは、意次との姻戚関係を続けていては自分の立場が危ういという、政治的思惑によるものだった。それまで自分にすり寄っていた者たちが、老中辞職を機に潮が引くように去っていくのをみて、意次は何を思ったであろうか。

ただし、この段階では病気を理由に老中を辞職しただけである。何らかの落ち度を理由に辞職したのではなく、処罰されたわけでもなかった。しかし、それだけでは政治責任をとったことにはならないという意見に押され、幕府は意次を処罰せざるを得なくなる。

同天明6年閏10月5日、幕府は意次に対し、在職中に加増された2万石を没収し、さらに謹慎を命じた。神田橋の上屋敷と大坂の蔵屋敷も没収された。

意次が処罰された日には、勘定奉行の松本秀持が罷免される。意次の意を受けて、新たな財源作りや新規事業の推進役となっていた松本も処罰されたことは、田沼主導の幕政に誤りがあったと、幕府が認めたことを意味した。責任の所在を明らかにした処罰であり、以後、意次に引き立てられた者たちへの処罰が続く。

こうした処罰の裏には、これから述べていくような、徳川一門による強い申し入れがあった。意次は名実ともに失脚したが、以後幕府内では激しい権力闘争が勃発する。半年以上にも及ぶ政争がはじまるのである。

意次失脚後の激しい政争

田沼意次が去った後の幕府の布陣は、大老が井伊直幸、老中が松平康福・牧野貞長・水野忠友、そして家斉付きの西丸老中から老中に転任してきた鳥居忠意らであった。康福と忠友が意次と姻戚関係にあったことは、先に述べた。

直幸にしても、若年寄を務める分家の井伊直朗が、意次の四女を妻としたことで大老職に就けた経緯があり、田沼派とみなされていた。意次としては、譜代筆頭の井伊家を大老職に就けることで、田沼政権の権力基盤を固めたい意図があった。

家治の死を受け、世子の家斉が将軍の座に就く政治日程が組まれる。だが、家斉はまだ14歳であり、家治の遺言として、徳川一門の御三家と御三卿に後事が託されていた。将軍継嗣を出す資格のある御三家と御三卿は、幕政に関与しないのが原則ではあるものの、家斉が若年ということで特別に幕政に参与することになる。

9月6日、大老の直幸は尾張藩主・徳川宗睦、紀州藩主・徳川治貞、水戸藩主・徳川治保に、翌7日には、家斉の実父で一橋家当主・治済と、家治の弟で清水家当主・重好に、家治の遺言を伝えた。当時、御三卿のうち田安家は当主不在の状態であったため、一橋家と清水家が幕政参与を命じられたが、御三卿では一橋家のみが実際幕政に参与している。

幕府としては、徳川一門を幕政に参与させることで難局を乗り切りたい意図があった。一方、幕政への発言権を得た御三家と治済は、次期将軍・家斉の教育方法や老中人事などを提案したが、その際、意次の政治を強く批判した。

下々の難義を厭わずに政策を推し進めたことを問題視し、御役御免だけでは天下に示しがつかないと申し入れたのだ。意次の命取りとなった御用金政策を念頭に置き、その政治責任を改めて取らせるよう求める。

この申し入れを受け、幕府は意次を処罰したのである。

治済にとって意次は、家斉を世子の座に就けてくれた恩人だったはずだ。だが、御三家とともに幕府にプレッシャーを掛け、意次の追い落としに加担する。これを機に、家斉の時代における意次の影響力を排除してしまいたかったのだろう。

治済は御三家とともに意次を失脚させると、ある譜代大名を老中に送りこもうと画策する。その人物こそ、寛政改革の代名詞となる白河藩主の松平定信だった。蔦屋重三郎の運命を大きく変える人物でもあった。

徳川一門による松平定信の擁立運動

宝暦8年(1758)12月27日、定信は、田安家初代当主・宗武の七男として生まれた。吉宗の孫にあたる定信は将軍の座に就くことも夢ではなかったが、安永3年(1774)3月に人生の転機が訪れる。譜代大名で白河藩主・松平定邦の養子に迎えられたのである。その裏には、徳川一門から養子を迎えることで、白河藩(11万石)の家格を上昇させたいという定邦の目論見があった。

ところが同年9月に、実家田安家の当主だった兄の治察が死去する。治察には跡継ぎがおらず、田安家では定信を白河藩から戻そうとするも、幕府、つまり田沼政権はこれを認めなかった。田安家は当主不在となり、将軍継嗣レースから脱落する。

その後、嫡男・家基の急逝を受けて、家治は治済の長男・家斉を養子に迎えることを決める。養子選定に関わったのは意次であった。天明元年に家斉は江戸城西丸御殿に入り、正式に将軍継嗣となる。家治、定信、治済はいずれも吉宗の孫にあたり、いとこどうしの関係だった。

実家の田安家に戻れなかった定信は、天明三年に松平家の家督を継ぐ。26歳の時である。折しも、天明の大飢饉により米価が高騰した。東北各地では餓死者が続出するが、定信が藩主を務める白河藩では餓死者を1人も出さなかったため、名君としての評判を得る。

その後、定信は幕政への参画を志すが、意次には激しい敵意を抱いていた。自分にとっては敵とも思う盗賊同然の存在で、殺意まで抱いたと吐露したぐらいだ。その裏には、田安家に戻って当主となっていれば、将軍継嗣候補として11代将軍の座も夢ではなかったという思いがあったのだろう。定信にしてみれば、その夢を砕いたのは意次なのである。

将軍の座に就くことを諦めて白河藩主となった定信は、意次の失脚を受け、従兄の治済と手を組む形で老中の座を目指した。治済は御三家をして、定信の老中起用案を申し入れさせるも、擁立運動は難航する。

御三家が定信を老中に推挙したのは天明6年12月15日のことであったが、翌7年2月28日に幕閣から拒否される。幕政に参与させたとはいえ、老中人事にまで介入してくることは拒んだのである。そして御三家にあてつけるかのように、3月7日には寺社奉行・阿部正倫を老中に昇格させた。御三家と治済による定信擁立運動は頓挫する。

だが、5月に入ると、事態を一変させる大事件が起きる。それによって、潰えたかに思われた定信の老中就任も見えてくるのである。

江戸の米騒動が引き起こした政変

定信の老中起用をめぐって、御三家・治済と幕府の間で政争が展開された頃、江戸では天明6年7月以来の米価高騰が続いていた。翌7年に入っても事態は好転せず、5月には米価がさらに高騰した。江戸には再び不穏な空気が満ちはじめる。

米騒動の危機を感じた幕府は、米を市中に売り出すよう米問屋に督促した。だが、買い占めや売り惜しみによって米価を釣り上げる行為は止まなかった。幕府は再び城詰米を江戸に送らせる準備にも取り掛かったが、これは間に合わなかった。

米問屋などが買い占めや売り惜しみに走ったことで米価高騰に拍車がかかり、飢えに苦しむ町人が続出したのは江戸だけではなかった。大坂などの都市も事情は同じだった。結局のところ、幕府は事態打開の方策を立てられず、町人たちの恨みが爆発するのは時間の問題となる。

5月12日、大坂で米問屋などの居宅や蔵が壊された。その数は200軒近くにも及んだ。大坂での米騒動を皮切りに、全国各地の都市で米問屋などが打ちこわしに遭う。いわゆる、天明の打ちこわしである。

20日には江戸でも、米価を釣り上げた米問屋などの居宅や蔵がこわされる事件が赤坂で起きた。以後、その波は山の手地域から街道沿いに、さらに江戸一円・宿場町・江戸郊外の在方へと広がっていった。1000軒前後が打ちこわされたと推定されている。

広範囲に米騒動が展開したことで、江戸の治安を預かる町奉行所は、手をこまぬくばかりで何ら対応できなかった。そのため、数日間、江戸は無政府状態に陥る。自然と鎮静化するのを待つしかなかった。

これに衝撃を受けた幕府は、遅ればせながら必死の対応を取る。23日、御救金の支給を開始すると江戸の町に通達した。翌24日には御救米の支給も開始した。

その効果だったのかは定かではないが、ようやく事態は鎮静化に向かう。というよりも、窮民による打ちこわしを恐れて、米の買い占めや売り惜しみに走った者たちが買い占めを止めたり、米の販売を再開したことが大きかったのだろう。

江戸の米騒動は思わぬ政治的効果をもたらす。3月以来頓挫していた定信の擁立運動が、一気に進展したのである。

前月の4月15日に将軍の座に就いたばかりの家斉は、打ちこわしにより市中が騒然としている状況を耳にした。よって、御側御用取次を務める横田準松に真偽を確かめたが、平穏無事と横田は答えるばかりだった。横田は、将軍の側近として幕府に大きな影響力を持つ実力者で、かつての意次のようなポジションにあった。

ところが、一時は無政府状態となった江戸の異変を、家斉は御庭番からの報告で知る。

御庭番は御側御用取次の指示に従い、老中をはじめ幕府役人の風聞、あるいは世間の噂をその虚実に拘わらず、「風聞書」として報告することを命じられていた。その際には、将軍についての噂を報告する場合もあった。そんな探索御用は江戸にとどまらず遠国にも及んだ。風聞書は御側御用取次を介して将軍に提出されることになっていた(深井雅海『江戸城御庭番─徳川将軍の耳と目』)。

将軍は御庭番を使って独自に情報を収集し、幕政に反映させた。これには老中たちを牽制する効果もあったが、当時御側御用取次は四名いた。その一人で、治済とつながる小笠原信喜が江戸の打ちこわしを伝える風聞書を家斉に提出したとされる。

真実を伝えなかったことに家斉は激怒し、5月29日に横田を罷免する。その前日には、意次の甥・意致も御側御用取次の職を病を理由に免ぜられた。

横田は、定信の老中起用に強硬に反対していた。幕府も横田の意見を後ろ盾とする形で御三家からの申し入れを拒否したが、横田の罷免により風向きが変わる。一転、定信の老中起用を受け入れた。そもそも、家斉の父・治済が強く望んだ人事であるから、その意向にも配慮する必要があった。

6月19日、定信は念願の老中に起用され、その首座を務めることになる。まさに政変だった。7月6日には勝手掛を兼務し、幕府の財政を握る。後には将軍補佐役も兼ね、その権力基盤は著しく強化される。

この年、30歳になったばかりの定信は、祖父・吉宗の享保改革に倣い、寛政改革を断行する。結果として、江戸の打ちこわし、そして家斉に提出された御庭番の報告が、寛政改革を導いたのである。

【執筆者】

安藤優一郎(歴史家)

昭和40年(1965)、千葉県生まれ。早稲田大学教育学部卒業。同大学院 文学研究科博士後期課程満期退学(文学博士)。江戸をテーマとする執筆、講演活動を展開。 おもな著書に、『明治維新 隠された真実』『教科書には載っていない 維新直後の日本』など、近著に『蔦屋重三郎と田沼時代の謎』がある。

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月16日 00:05

- なぜ関東には有力な戦国大名が育たなかった? 原因となった「室町幕府の分断統治」

- 朝ドラ『ばけばけ』小泉八雲・セツの関係性を深化させた「大磐石のアシスト」

- 徳川家は戦国大名の「富」を恐れた? 鎖国を200年貫いた江戸幕府の狙い

- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件

.jpg)