蔦屋重三郎が販売した江戸の隠れたベストセラー「吉原細見」の中身とは?

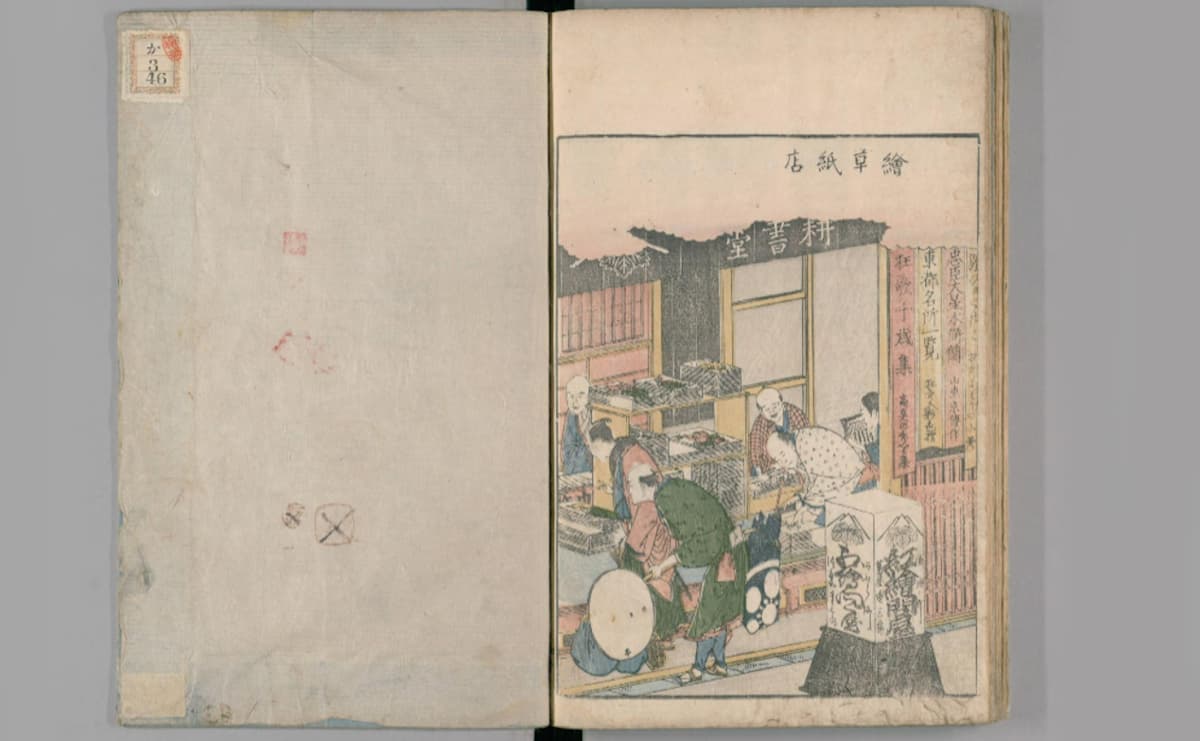

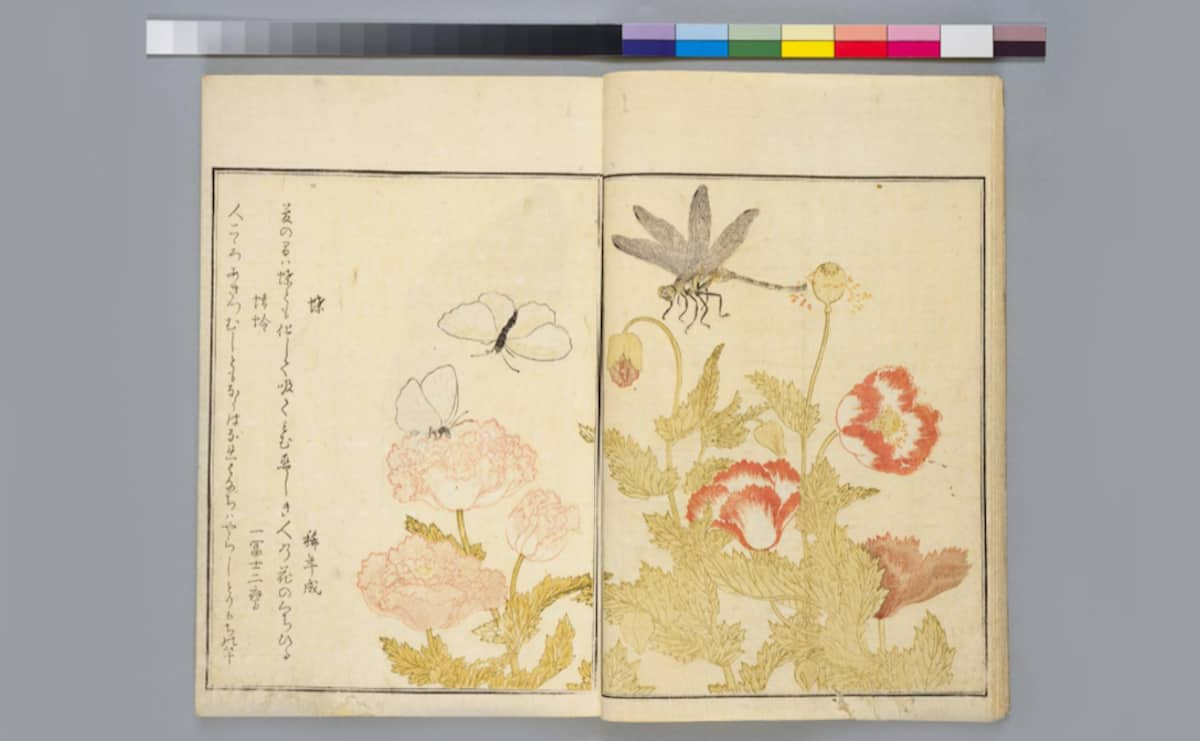

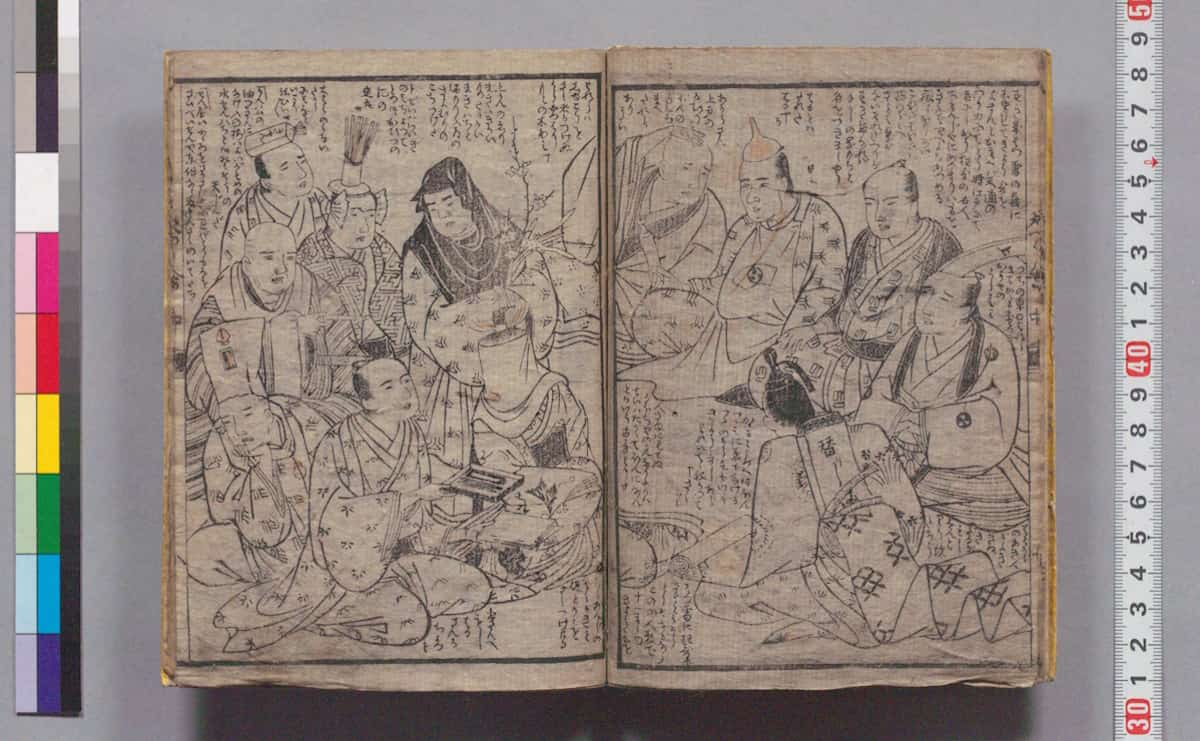

浅草庵作『画本東都遊』に描かれた耕書堂(国立国会図書館蔵)

浅草庵作『画本東都遊』に描かれた耕書堂(国立国会図書館蔵)

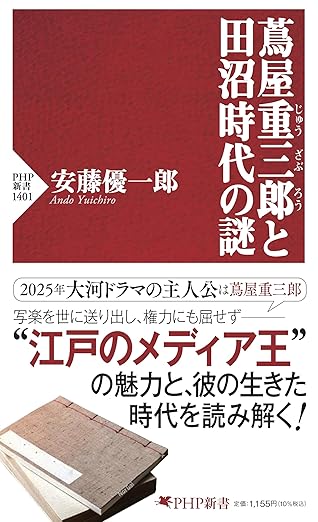

2025年の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の主人公・蔦屋重三郎は、吉原の入り口近くで書店を開店するが、そこで販売していたのが「吉原細見」という吉原のガイドブックであった。その中身と、蔦屋重三郎の関係とは? 歴史家の安藤優一郎氏が解説する。

※本稿は、安藤優一郎著『蔦屋重三郎と田沼時代の謎』(PHP研究所)より、内容を一部抜粋・編集したものです

吉原の入り口に書店「耕書堂」を開店した蔦重

重三郎が書店を開業したのは、安永元年(1772)のこととされる。23歳の時であり、十代将軍・家治の時代に入っていた。いわゆる田沼時代である。

重三郎の義兄・蔦屋次郎兵衛は茶屋を営んでいたが、その援助のもと、吉原大門口の五十間道、つまり郭内ではなく吉原の入り口に書店耕書堂を開店した。大門口からみて右側の四軒目にあたる。

「書物を耕す」という屋号には、出版界に刺激を与えて新機軸の書物を刊行したい、さらには出版界そのものを変えたいという、重三郎の熱き志が込められていたのかもしれない。

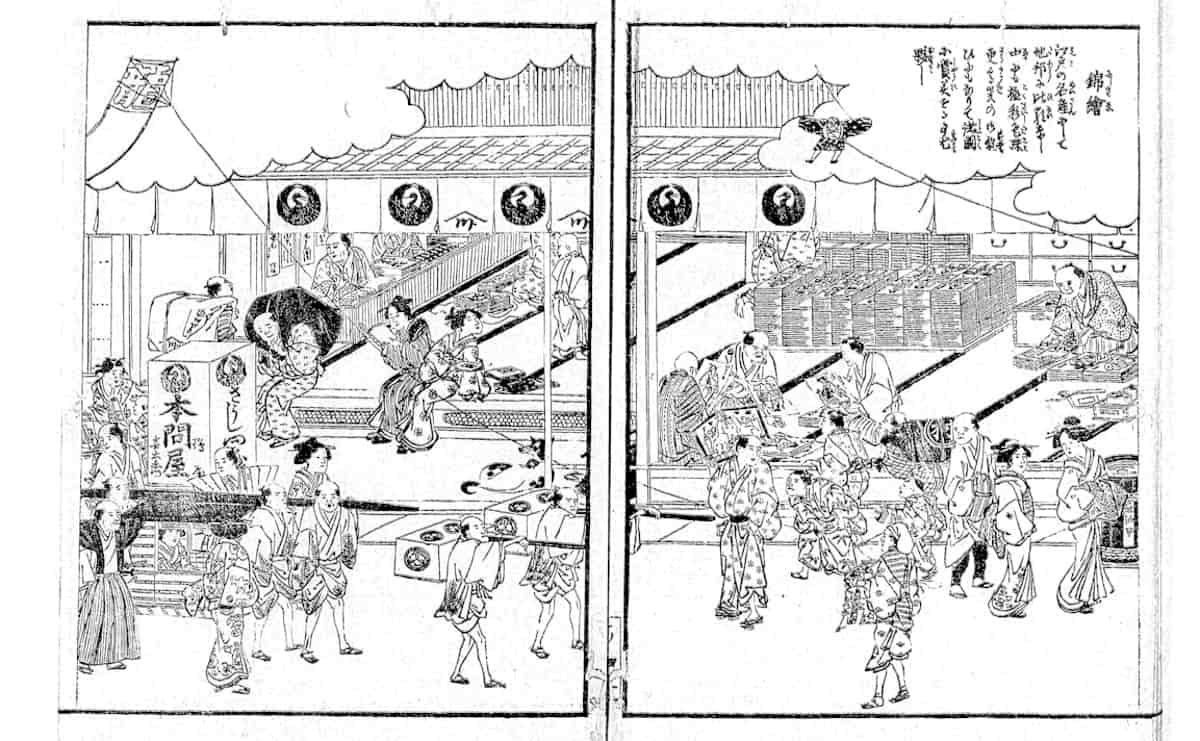

翌安永2年(1773)より、「吉原細見」の販売を開始する。吉原入り口への出店という立地を踏まえた品揃えであった。版元としての活動を開始するのはその翌年のことで、開店当時は小売り業のみだった。

重三郎が販売した「吉原細見」は、吉原で遊びたい者ならば必ず目を通した情報誌である。吉原の各町ごとに、遊女屋、遊女の源氏名・位付け・揚げ代、芸者や茶屋の名前、さらには絞日(吉原オリジナルのイベント日)、名物なども詳細に紹介されていて、春と秋の年2回刊行されるのが習いだった。遊客が知りたい情報が盛りだくさんのガイドブックとして広く読み継がれ、江戸の隠れたベストセラーとなっていた。

ここで、吉原の遊女について解説しておこう。遊女には等級が設けられ、それに応じた名称が付けられたが、時代とともに次のような変遷がみられる。

当初は太夫、端女郎の二階級制だったが、吉原移転後の寛文年間までには格子女郎、局女郎、切見世女郎、散茶女郎が加わって六階級制となる。その後、明和年間(1764〜72年)には、呼出、昼三、付廻し、座敷持、部屋持、切見世女郎の六階級制に変わった。呼出、昼三、付廻し(座敷持まで含める場合もある)は高級遊女を指す花魁、それ以外の遊女は新造と呼ばれた(加藤貴『江戸を知る事典』)。

揚げ代は、呼出の遊女が一番高くて金一両一分。階級が下がるにつれて安くなり、座敷持の遊女は金二分だった。これは昼と夜の通しの価格で、夜だけの場合は半額となる。

吉原の遊女は昼と夜の二度、客を取る仕来りだった。これを「昼見世」「夜見世」と称したが、一日のタイムテーブルは以下のとおりである。

毎朝、午前10時頃に起床した。その後は朝風呂、朝食、化粧を済ませ、髪を結いながら昼見世の客を待つ準備をする。正午から昼見世として店頭に出るが、午後4時頃に終了。日没の午後6時頃までは遅い昼食を取りながら、夜見世の客を待つ準備をした。

午後6時頃から夜見世のため店頭に出るが、その時間は長く、午前零時〜2時頃に終了となる。遊女のもとに泊まる客もいたが、夜明け前には店を後にするのが通例だ。朝帰りの客を見送ったあと、遊女は再び就寝し、午前10時頃に起床する流れであった。

そんな吉原のガイドブックの販売を開始した重三郎は、翌安永3年(1774)になると鱗形屋孫兵衛版「吉原細見」の改め役を委託される。最新の情報を「吉原細見」に盛り込む役割を任されたわけだ。吉原で茶屋を経営していて遊郭の事情にも詳しいことが、決め手になったのだろう。

なお、書店経営と貸本業の関係だが、当時は購買層がかなり限られたため、本を売るだけでは書店経営は苦しく、並行して貸本業を展開することで経営を成り立たせた。こうした業態は重三郎に限らず、書店経営一般にあてはまる。

貸本業でみると、重三郎の場合は吉原が主たる商圏だった。吉原は地元とはいえ、貸本屋として遊郭や茶屋などに足しげく出入りすることで、各店の事情により詳しくなり、さらなる事情通として、吉原にコネクションを張り巡らせる。重三郎は貸本業を通じて得た情報やコネクションを、出版業で最大限に活用していくのである。

【安藤優一郎(歴史家)】

昭和40年(1965)、千葉県生まれ。早稲田大学教育学部卒業。同大学院 文学研究科博士後期課程満期退学(文学博士)。江戸をテーマとする執筆、講演活動を展開。 おもな著書に、『明治維新 隠された真実』『教科書には載っていない 維新直後の日本』など、近著に『蔦屋重三郎と田沼時代の謎』がある。

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:01月18日 00:05

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- 織田信長の妻・帰蝶は“本能寺の変の後も生きていた”と思える理由

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- 秀吉を天下人にした弟・豊臣秀長 正反対の兄弟はなぜ仲違いしなかったのか

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語

- 豊臣秀長なくして「墨俣一夜城」は実現しなかった?秀吉の出世を支えた弟の戦略

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件

.jpg)