原爆投下はソ連に対する威嚇のためだったのか? ポツダム会談の開催時期から読む真相

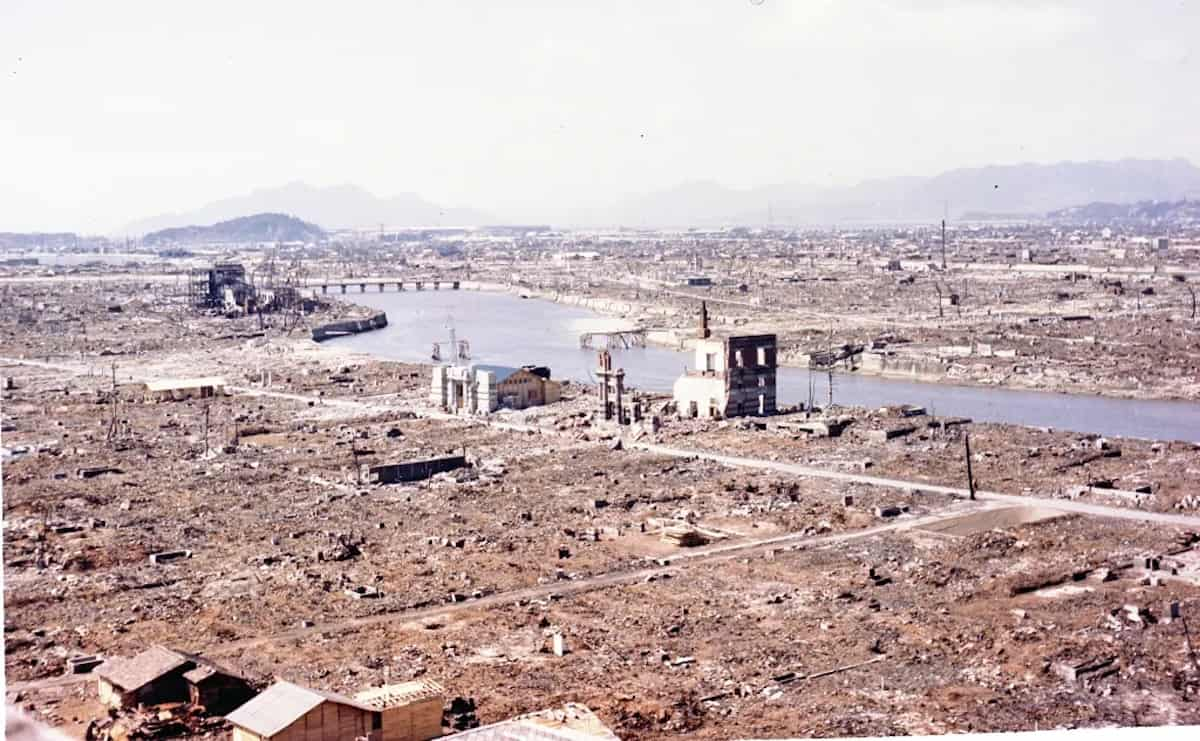

原爆投下直後の広島(写真:米国国立公文書館)

米国が日本への原爆投下を決定した背景には、戦後の国際秩序を見据えたソ連への外交的圧力があった、という見方がある。本稿ではこの「核外交説」の真相について、戦争終結論を研究する千々和泰明氏が解説する。

※本稿は、千々和泰明著『誰が日本を降伏させたか 原爆投下、ソ連参戦、そして聖断』(PHP新書)より、内容を一部抜粋・編集したものです。

ポツダム会談の開催時期は核外交で決められた?

米国は核兵器を使用しなくても日本が降伏すると分かっていながら、戦後を見据えてソ連に対する外交的な威嚇のために核を使ったのか(核外交説)。それともそれは、日本との戦争を早期に終結させることによって、そうでなかった場合に生じたであろう犠牲を回避するためだったのか(コスト最小化説)。

結論から言うと、今日まで、「核外交」という目的を裏づける決定的な証拠は出てきていないのが実情である。

結局これが核外交説の最大の弱点であり、一部の論者による通説(コスト最小化説)へのチャレンジではあっても、正統主義の地位を奪取できない理由である。

核外交説の立場をとる代表的な論者は歴史家のガー・アルペロヴィッツであるが、アルペロヴィッツの研究に対しては、史料の強引な解釈や不正確な引用などの問題が指摘されている。このあたりの問題はロバート・マドックスが網羅的にまとめているので詳しくはそちらに譲るとして、ここではアルペロヴィッツに対する筆者なりの反論を一つ提示しておきたい。

それはポツダム会談の開催時期についての解釈をめぐる問題である。

核外交論者のアルペロヴィッツは、ポツダム会談は本来であればもっと早く開催することができたのに、ハリー・トルーマン大統領は意図的に開催を遅らせた、なぜなら核開発が成功するのを待っていたからだ、と主張する。さもないと核が完成するより前に戦争が終わってしまう可能性が懸念された、というわけだ。そしてこのことを、自説を裏づける重要な傍証と位置づけている。

ポツダム会談に先立つ5月15日付のヘンリー・スティムソン陸軍長官の日記を見ると、来たる連合国首脳会談では「S─1の秘密が決定的な意味をもつだろう」とスティムソンが考えていたことが分かる。「S─1」とは、核のことである。「核分裂の研究に関連する政策について大統領に助言する」委員会の別名である科学研究開発局第一課、すなわち"Section 1"に由来する。

スティムソンは、首脳会談の時点で「この兵器をわれわれがにぎっているのかどうかがはっきりしない」ことについて、対ソ「外交上」の観点で「恐ろしいことだ」としている。このようにスティムソンは核と対ソ外交を結びつけ、ポツダム会談までに核が完成しているのが望ましいことだと考えていた。

トルーマン大統領もスティムソンと同じ立場だった。トルーマンは、ポツダム会談の目的について議論した6月18日の軍部首脳との対日戦略会議について、「そのとき〔ポツダム会談〕までにまた次の二つのことがはっきりしてくるだろうと思われた。第一はソ連の参戦、第二は原爆の効果であった。われわれは原爆の方は7月半ばに、第1回テストができることを知っていた」と回想している。

そこでアルペロヴィッツは、「端的に言えば、トルーマンは新兵器についての確証が得られるまでスターリンとの会談を延期することに決めたのである」と主張する。米国がポツダム会談の開催時期を決めるうえで、7月中旬以降に核が出来上がる可能性についてある程度考慮されたのは確かなようである。ドイツの戦後処理をはじめヨーロッパ問題などをめぐって海千山千の独裁者ヨシフ・スターリンと渡り合うためには、核の存在が助けになるはずだった。

米国がポツダム会談の開催時期を決める基準

しかし、ポツダム会談の開催時期が核開発の進捗と関連づけられていた事実が、核外交説を補強することになるかは疑問が残る。

そもそもスティムソンが核と対ソ外交を結びつけていたのは、その後6月6日にトルーマンと協議しているように、米国が核開発に成功すればソ連に対しその秘密共有をエサにヨーロッパ問題で譲歩を引き出すことができるかもしれない、という意味であり、日本への核使用を通じた対ソ威嚇、ということまで明確に述べていたわけではなかった。

何より、結局トルーマンはアルペロヴィッツが言うような核開発成功の「確証」がないまま、ポツダムに出発しているのだ。

もしトルーマンが、核の存在を対ソ核外交上の不可欠の前提と見なしていたならば、首脳会談の開催は核実験が成功したあとにしようとしたのではないだろうか。だがそうはしなかった。核実験の成功をいつまでもダラダラと待っていれば、そのまま8月に予定されているソ連参戦を迎えてしまう。

6月18日の対日戦略会議で議論されたように、米国にとってポツダム会談は、日本問題に関する限り、ソ連からの支援をできるだけ取りつけ、対日降伏勧告を発表するための場だった。米国はソ連に参戦を念押しするため、同月28日にソ連側に、ポツダムで対日作戦について協議したい旨を伝えた。

米国がポツダム会談の開催時期を決める基準にしたのは、ソ連参戦であって、核実験の成功ではない。だからトルーマンは、まだ核開発が途上の段階であっても、ポツダムに旅立った。

トルーマンやスティムソンからすると、できればポツダム会談中に核実験成功が間に合ってほしい、といったくらいの感覚だっただろう。要するに、ポツダム会談の開催時期が7月中旬になったのは核外交のためだったとする主張は説得力を欠いていると考えざるをえない。

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:01月24日 00:05

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- 織田信長の妻・帰蝶は“本能寺の変の後も生きていた”と思える理由

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- 日本史において、天皇はいかなる存在だったか【戦国~昭和編】

- 秀吉を天下人にした弟・豊臣秀長 正反対の兄弟はなぜ仲違いしなかったのか

.jpg)