種痘で人命を救え!福井藩の「命のリレー」はかくして成し遂げられた

2025年07月12日 公開

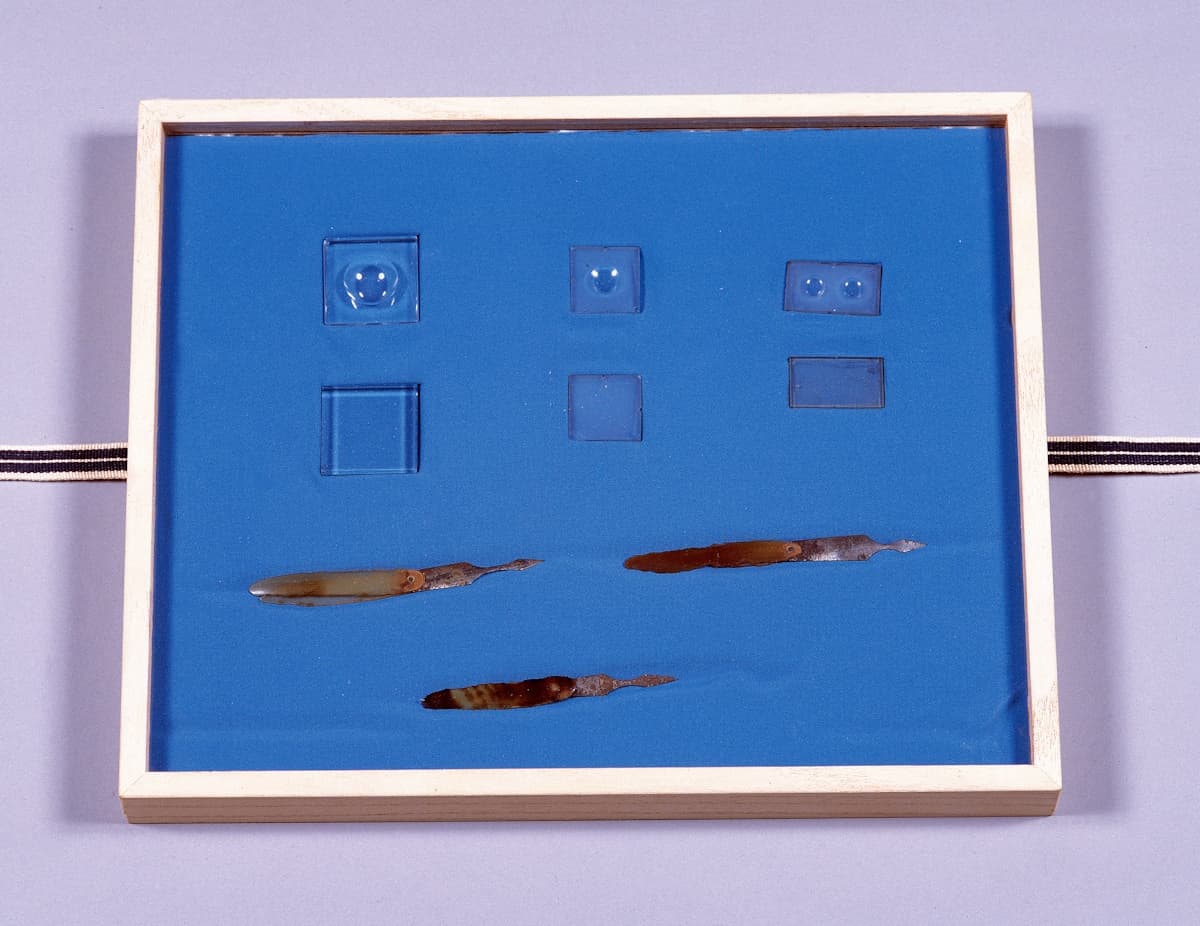

笠原白翁(良策)所用の種痘器具(福井市立郷土歴史博物館蔵、以下同)

笠原白翁(良策)所用の種痘器具(福井市立郷土歴史博物館蔵、以下同)

新型コロナウイルスは世界を混乱させたが、かつて同じように、予防法が存在せず、人々を苦しめ続けた病気があった。天然痘(てんねんとう)である。そしてそれに打ち勝とうと、幕末の福井藩において、立ち上がった人々がいた。それはやがて、「命のリレー」というべき奇跡を起こすのだった。

※本稿は、『歴史街道』2025年8月号の特集2「種痘で人命を救え!」から一部抜粋・編集したものです。

天然痘克服のため立ち上がった笠原良策

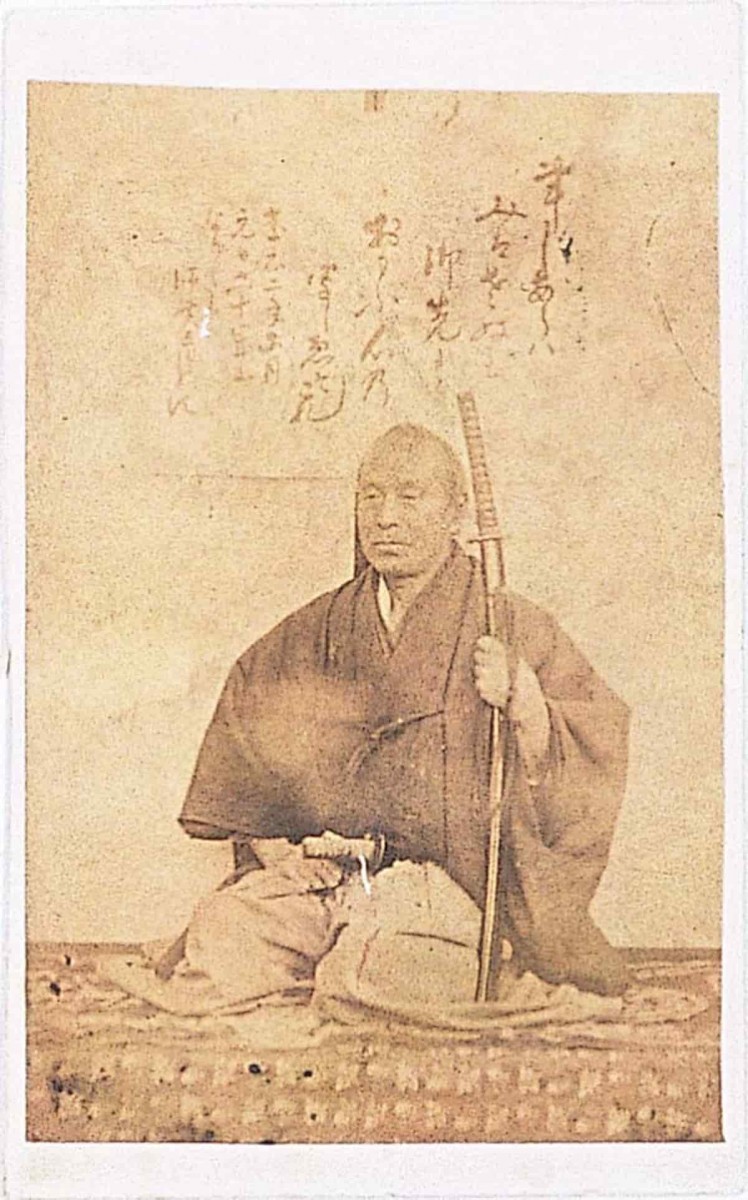

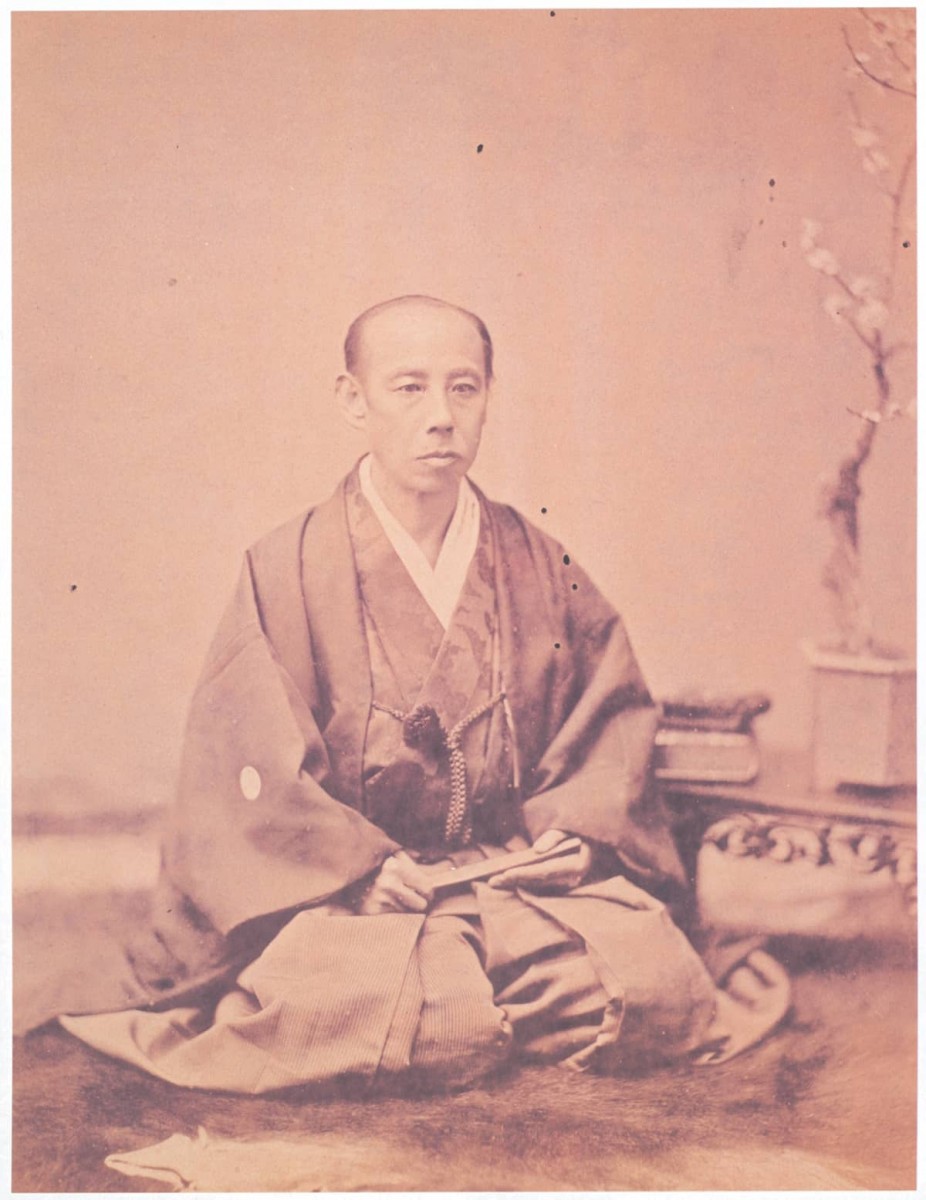

笠原良策

笠原良策

令和2年(2020)に起きた新型コロナウイルスの流行は、記憶に新しいところだ。

未知のウイルスに対し、人々はなすすべも知らず、やみくもに恐怖を感じた。

だがやがて新薬の開発とともに、徐々に平穏を取り戻していった。こうして歴史を振り返ってみるとき、私たちは過去の人々が多くの病気と闘ってきたことを知るのである。

なかでも天然痘は古く6世紀に日本に伝来し、長い間、人々を苦しめた病気だった。

天然痘ウイルスによって引き起こされる感染症で、予防方法は存在せず、ひとたび感染すると、高熱を発し、感染者の3割がそのまま死に至った。

特徴的なのは顔や手足などにできる発疹で、発疹は膿を生じ、やがてかさぶたになって剥がれ落ちる。そうしてなんとか命をとりとめても、顔や体に深刻な跡が残るため、「痘瘡(天然痘)は器量定め」ともいわれ、この病気を皆、ひどく恐れたのだった。

この天然痘に対し、ヨーロッパでは、一度かかった人は二度とかからないということがわかると、患者のかさぶたから膿を採取し、それを健康な人の腕に接種することで人工的に感染状態をつくる方法が広まった。

この「人痘法(じんとうほう)」と呼ばれる予防法は有効だったが、数パーセントの重症化する例もみられ、安全性は十分とはいえなかった。

そんななか、1796年(寛政8)にイギリスの医師E・ジェンナーが、天然痘にかかった牛の膿を使用する「牛痘法(ぎゅうとうほう)」を発明し、状況は一気に前進する。

このことは日本の先進的な医師の間に伝えられ、越前福井藩の町医者・笠原良策も、人々を苦しめてきた天然痘に打ち勝つ方法はこれしかないと立ち上がった。

笠原は、牛痘に使用するための牛痘苗の輸入を、弘化3年(1846)に藩に上申した。当時の藩主である松平春嶽 (慶永)は開明的な君主であったから、牛痘苗輸入を願う建白書は必ずや取り上げられるはずと、笠原は大いに期待した。

しかし、その回答は一向に来ず、建白書を提出した福井藩町奉行所へ問い合わせても、検討中ということで埒があかない。そうするうちに2年という時が流れ、さすがにしびれをきらした笠原は、嘉永元年(1848)、嘆願の筋がどうなったかをこれまで以上に奉行へ強く問いただした。

すると、実は建白書は奉行所の段階で握りつぶされ、藩主には届いていなかったことが明らかになった。牛痘などというにわかには信じがたい医療法を、まじめに取り上げる必要などないということである。

落胆した笠原は、やむなく知人の藩医・半井仲庵(なからいちゅうあん)のもとを訪ね、この件について相談した。半井は笠原と違って町医者ではなく、福井藩に公式に仕えている藩医であり、しかも西洋医学にも通じた逸材だった。

笠原の相談を受けた半井は、牛痘法にすぐに理解を示し、できる限りの協力をしようと言ってくれた。そして、当時江戸にいた藩主春嶽に直接上申するため、単身江戸に向かったのである。笠原は深く感謝するばかりだった。

動き出した牛痘苗輸入

江戸に着いた半井は、まず側用人の中根雪江(なかねせっこう)に面会した。中根は春嶽が若い頃からそばに仕え、その教育係もつとめた春嶽の信頼厚い人物だった。

半井は笠原の書いた嘆願書を中根に示し、牛痘法がいかに有効な医療であるかを説いた。藩の許可を得て種痘が行なわれれば、天然痘に苦しむ多くの人々が救われるはずと訴えたのである。

聡明な中根は、この説明に納得した。そして、殿(春嶽)にこのことを伝えようと言い、嘆願書を半井から受け取ったのだった。

信頼する中根から、ことの顛末を聞いた藩主春嶽は、すぐに牛痘苗の輸入に向けて動いた。もともと開明的思想の持ち主で、西洋の文物を積極的に取り入れようとする春嶽であったから、牛痘の有効性を瞬時に理解したのは当然のことだった。

春嶽は、福井藩の名で牛痘苗の輸入についての許可願いを、この年の12月に幕府の老中首座・阿部正弘に提出。春嶽同様に進歩的な阿部は、すぐに提案を受け入れ、長崎奉行所に対して痘苗を輸入して福井藩に渡すよう命令したのである。

笠原良策から半井仲庵、そして中根雪江、松平春嶽と、福井の人々の願いは襷をつなぐように連携され、ついに成就した。天然痘に苦しむ人々を救いたいという熱い思いが、それを成し遂げたのであることはいうまでもないだろう。

決死の雪中行

牛痘苗について、はじめ清(中国)から液体で輸入することを笠原らは想定していた。ところが、清から長い航海で輸入しても、途中で成分が変容し効果がなくなることがわかり、この計画は頓挫しかけた。

しかし嘉永2年(1849)6月、バタヴィア(ジャカルタ)からのオランダ船によって、かさぶた状の牛痘苗を長崎に輸入することができ、すぐに出島で種痘が行なわれた。これが成功し、牛痘法の天然痘予防に対する効果は確かに認められたのである。

知らせを聞いた笠原は喜び、牛痘苗が京都の医師・日野鼎哉(ひのていさい)のもとに届けられたのを知ると、京都におもむいて日野とともに種痘の普及活動にあたった。また日野家に「除痘館(じょとうかん)」を開設し、京都の人々に広く種痘をほどこしたのだった。

そして笠原は、いよいよ福井に戻り地元で種痘を広めようと、牛痘苗の移送をこころみる。このとき笠原は、痘苗そのものを運搬するのではなく、子供に種痘を行ない、その子を移動させて目的地に運ぶのが最も確実な方法であると知った。

ただしこの方法の場合、子供の腕にできた膿やかさぶたを、次の子供に7日以内に植えつけなければならなかったが、京都から福井までの道程を考えると、間に合うかどうか微妙な距離だった。しかもすでに11月に入り、越えなければならない栃ノ木峠は雪深い難所だったのである。

そこで笠原は、行路が7日を過ぎてもいいように、2組の親子に依頼し、途中で痘苗を植え継ぐリレー方式を考えた。

まず出発前の京都で、11月16日に柿屋宗助(かきやそうすけ)という者の子供二人に種痘をほどこし、引き継ぎ要員として福井から呼んでいた赤坂善兵衛(あかさかぜんべえ)と二人の子、それに笠原と付き添いの者たち総勢十余人が、19日に京都を出発した。

22日頃までは天候もよく、この日、宗助の子2人から善兵衛の子2人に痘苗を植え継ぐことができた。ここまでは予定どおりに進み、宗助一家も役目を果たしたとして京都に戻っていった。

しかし、翌23日は豪雪となり、椿坂峠を通過する頃には4尺(約120センチ)もの雪が積もった。それでも立ち止まるわけにはいかないので、ひたすら前だけを見て先に進むが、栃ノ木峠に至る頃には積雪はなんと6、7尺(180〜210センチ)にも及んだのだった。

身の丈を越える積雪に埋もれ、いまだやまない吹雪に視界をさえぎられながら、一行はただ必死で歩みを進めた。そうするうちに日暮れ時となり、やがて完全に日が落ち夜となる。天候が悪い上に真っ暗闇となっては、さすがの笠原も前途を悲観せざるをえなかった。

ほとんど絶望しかけたそのとき、前方から松明を持った2人の男がやってきた。聞けば先発した使いの者からの知らせで、苦労しているであろう笠原らを救援に来たというのだ。一行は今庄宿南の虎杖(いたどり。板取)村に招き入れられ、一夜の宿をとることができた。

翌日は幸いに天候が回復し、峠も越したことから一路福井に向けて一行は進み、府中で一泊。そして翌25日には輿の迎えが来て、午後、ついに福井城下に到着できたのだった。

城下ではその日のうちに、子供2人に引き継いできた痘苗をさっそく別の子供に植え付けた。少しでも無駄にせずに、福井に牛痘苗を根付かせようとしたのだ。

福井に根付いた種痘

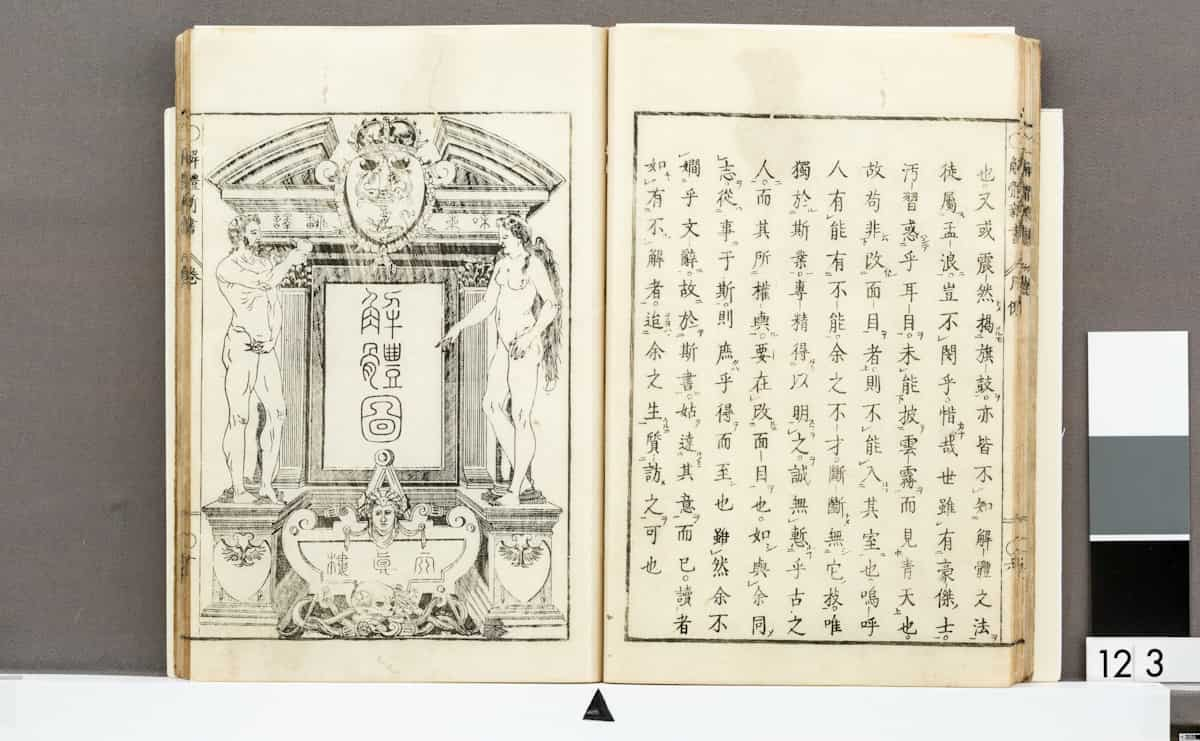

種痘の様子(『新訂牛痘奇法』京都大学附属図書館蔵)

種痘の様子(『新訂牛痘奇法』京都大学附属図書館蔵)

笠原はその後、福井城下浜町の自宅の隣家を購入して手を入れ、種痘所をつくった。

しかし、命がけで運んだ牛痘苗だったにもかかわらず、藩内では漢方医の反発を受けたり、種痘すると子供の頭に牛の角が生えるなどという迷信が広まったりして、なかなか種痘は認められることがなかった。

そうしているうちに、福井到着後に広めた牛痘苗も絶えてしまいそうになる。特に夏や冬、年末年始には種痘を希望する子供が集まりにくく、実際いくつもの地域で痘苗が断絶した。

種痘がうまくいかない状況に、笠原に対する非難も徐々に増え、また笠原家は経済的にも逼迫するようになった。妻に対して、「私の命と引き替えに運んだ牛痘だ。今庄で一度は死んだ身、死罪になるとも結構である」などといい、覚悟を決めた笠原だった。

こうした状況のなか、藩主松平春嶽が動いた。

嘉永4年(1851)8月、福井藩は目付の石原甚十郎(じんじゅうろう)を「種痘接続掛」に任命し、組織的な種痘の運営体制をとることになったのである。

全体を総括する「総管」には岩佐玄珪(いわさげんけい)、勝沢一順(かつさいちじゅん)ら藩医が就任し、「総管助」「書記」などに藩医40人ほどが任命された。

そして、これまで種痘を中心的に担ってきた笠原良策、三崎玉雲(みつさきぎょくうん)、山本宗平(そうへい)、大岩主一(しゅいち)ら町医師10人は「鑑定・種痘方」を命じられ、大月斎庵(おおつきさいあん)ら24人の町医師は「種痘方手伝」「応接方」となり、それぞれの出席割当が定められた。

次いで同年10月、城下の下江戸町に正式に「除痘館」が設立された。これは、江戸で伊東玄朴(げんぼく)らがつくったお玉が池種痘所よりも、7年も早い開設だった。その後、除痘館は安政2年(1855)に藩医学所(済世館)講堂の東側に移転、増築された。

嘉永5年(1852)9月頃には福井で天然痘の大流行があり、除痘館前には100人から200人もの種痘希望者が殺到した。かつてあれほど迷信的なものに支配されて牛痘に背を向けていた人々も、遅まきながら種痘の有効性に気づいたのである。

笠原も自分のやってきた仕事がようやく成就したと、ひと息ついたことだろう。

万延元年(1860)9月、笠原はそれまでの町医師から御目見(おめみえ)医師となる。またこの頃、良策から改名して「白翁(はくおう)」と名乗った。

文久2年(1862)12月には、それまでの医業尽力に対して、「合力米」を毎年10俵支給されている(のち20俵に加増)。

時に命の危機に瀕しながら福井の種痘に尽くし、生涯をささげた医師・笠原良策(白翁)は、維新後の明治13年(1880)8月23日、東京神田三崎町の寓居で没した。享年72。

笠原と藩主春嶽ら関係者が連携した種痘プロジェクトともいうべき取り組みは、天然痘から人々を救いたいとひたすら願う、命のリレーが結実したものだったのである。

\8月3日、笠原良策に関するシンポジウムが開催。くわしくはこちらから/

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/brandeigyou/taiga/rangaku2.html

【山村竜也(やまむら・たつや)】

昭和36年(1961)、東京都生まれ。中央大学卒業。歴史作家、時代考証家。NHK大河ドラマ『新選組!』『龍馬伝』『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』、NHKBS時代劇『大岡越前』『雲霧仁左衛門』などの時代考証を担当。著書に『幕末維新 解剖図鑑』、監修に『蔦屋重三郎〜江戸のメディア王と世を変えたはみだし者たち』など多数。

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:01月24日 00:05

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- 織田信長の妻・帰蝶は“本能寺の変の後も生きていた”と思える理由

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- 日本史において、天皇はいかなる存在だったか【戦国~昭和編】

- 秀吉を天下人にした弟・豊臣秀長 正反対の兄弟はなぜ仲違いしなかったのか

.jpg)