日本はなぜ植民地支配を免れたのか? 古代ローマとの共通点から考えられること

2025年10月15日 公開

2025年12月01日 更新

ローマはなぜ大帝国となり、日本はなぜ植民地化を免れたのか――。東京大学名誉教授の本村凌二氏は、一見無関係に思える二つの歴史の問いには、共通する答えがあると語ります。書籍『教養としての「世界史」の読み方』より解説します。

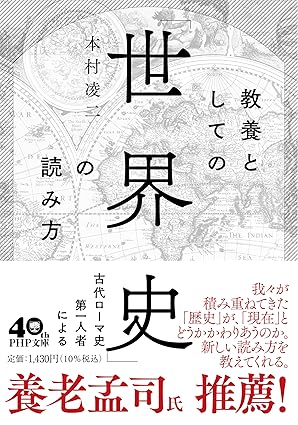

※本稿は、本村凌二著『教養としての「世界史」の読み方』(PHP研究所)より、内容を一部抜粋・編集したものです。

「名誉心」が国家を支えた──「武士道」と「父祖の遺風」

古代地中海世界に1000以上あった都市国家の中で、なぜローマだけが大帝国になり得たのか。19世紀後半、欧米列強が植民地化を進めるアジアで、なぜ日本だけが植民地支配を免れ独立を保つことができたのか。

まったく異なる時代の、まったく異なる問いのようですが、私はこの2つの問いには共通する答えがあるように思います。

それは、ローマでは「父祖の遺風」、日本では「武士道」という、精神の柱とでも言うべきものがあったからではないか、というものです。

新渡戸稲造(1862〜1933)の著書『武士道』は、もともと英文で欧米人向けに書かれたものでした。きっかけは、日本では宗教教育は行われていないという新渡戸の発言に驚いた欧米人に「宗教がなくて、どうして道徳が授けられるのか」と質問され、答えに窮したことでした。

自分の中の善悪や正邪の観念を育んできたものは何なのか。そう自問自答した新渡戸が見いだしたのが武士道だったのです。

ですから新渡戸の語る武士道は、切腹や特攻精神に直結するように荒々しいものではなく、「礼節をわきまえ、惻隠の情を失わず、私心をすてる」といった武人の心構えとでも言うべき柔和なものです。対外的には柔和ですが、これは自分を律するためのものなので、厳しい自戒を要します。

武士道は、しばしばヨーロッパ中世の騎士道との類似が指摘されますが、ローマには騎士道以上に武士道に通じるものがありました。それこそローマ人が「父祖の遺風/mos maiorum(モス・マイオルム)」と呼んでいるものです。

「父祖の遺風」とは、簡単に言えば先祖の名誉ということです。つまり、先祖の立派な行いを名誉として重んじると同時に、自らもその名誉に恥じないよう生きなければならない、という強い思いです。

そして、こうした思いが揺らがないように、ローマではことあるごとに先祖の威徳が偲ばれ、父祖の遺風が磨き上げられました。

ローマの大弁舌家キケロは、「ローマの国は古来の習慣と人によって成り立つ」と断じていますが、それはこうした父祖の遺風を磨き上げる行為が、ローマにおける世の掟であるばかりか、知恵でもあり技術でもあり、人々の生き方そのものになっていたということです。

そのため、ローマ人にとって戦争は、もちろん勝つことが目的ではあるのですが、結果としての勝利が重要なのではなく、そこで名誉を得ることが重要でした。

これはローマのインペリアリズム(帝国主義)を語る上で、とても重要なポイントです。

つまり、単に領土を拡大するだけではなく、ローマの、特に元老院貴族たちの中のトップレベルの連中が、自分がいかに人よりも優れた存在であるかということを、その戦いの過程で人々に知らしめることが重要だったのです。

そして、そのためには武勲を挙げることが最も効果的でした。だからこそ、彼らは勝利を獲得するために、もっと露骨に言えば、自分が武勲を挙げるために大変な努力をしました。

再チャレンジを認める気風

そんなのどこの国でも基本的には同じじゃないか、と思われるかもしれませんが、大きな違いが一つありました。それは、「名誉」に対する考え方です。

たとえば、古代ギリシアもまた名誉を重んじる国でしたが、ギリシアでは敗戦将軍は祖国の土を踏むことが許されませんでした。生きて帰れば、よくて追放、悪ければ処刑されてしまうからです。

ところが、ローマの場合は戻ることができました。しかも立派に戦った結果の敗けであれば、それなりに温かく迎えてもらえました。

ギリシア人は敗戦という結果を不名誉と断じますが、ローマでは立派に戦った結果なら、生きて帰ってきたという時点で、すでに本人は充分な恥辱を受けていると考え、責めないということです。

これは決定的な差です。

そして、この差がどのような結果につながるかというと、ギリシアの敗戦将軍は死ぬまで戦うか、負けて生き延びた場合は他国に逃げてしまいますが、ローマの敗戦将軍は、味わった恥辱を跳ね返すために次の戦いで大変な努力をするようになるのです。

ローマ人たちも、そこに期待をかけ、敗戦将軍には進んで名誉回復のチャンスを与えました。

実際、カエサル(前100〜前44)もそうですが、ローマの有名な将軍の多くは敗戦を経験し、その屈辱を次の勝利につなげた人がとても多いのです。

これは名誉に対する考え方が根本的に違うからこそできたことです。どんな屈辱であっても、それ以上の名誉を獲得することで、屈辱は覆すことができる、そう思えたからローマ人は執念深く物事を遂行することができ、だからこそ大帝国になり得たと言えるからです。

日本にも名誉挽回、汚名返上という言葉があるように、再チャレンジを認める気風があるように思います。

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:01月18日 00:05

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- 織田信長の妻・帰蝶は“本能寺の変の後も生きていた”と思える理由

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- 秀吉を天下人にした弟・豊臣秀長 正反対の兄弟はなぜ仲違いしなかったのか

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語

- 豊臣秀長なくして「墨俣一夜城」は実現しなかった?秀吉の出世を支えた弟の戦略

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件

.jpg)