カエサルはなぜ『ガリア戦記』を書いたのか? 考えられる2つの理由

2025年04月24日 公開

皆さんは『ガリア戦記』という書物をご存知だろうか?「名前だけは聞いたことがある」という方も多いのではないかと思う。

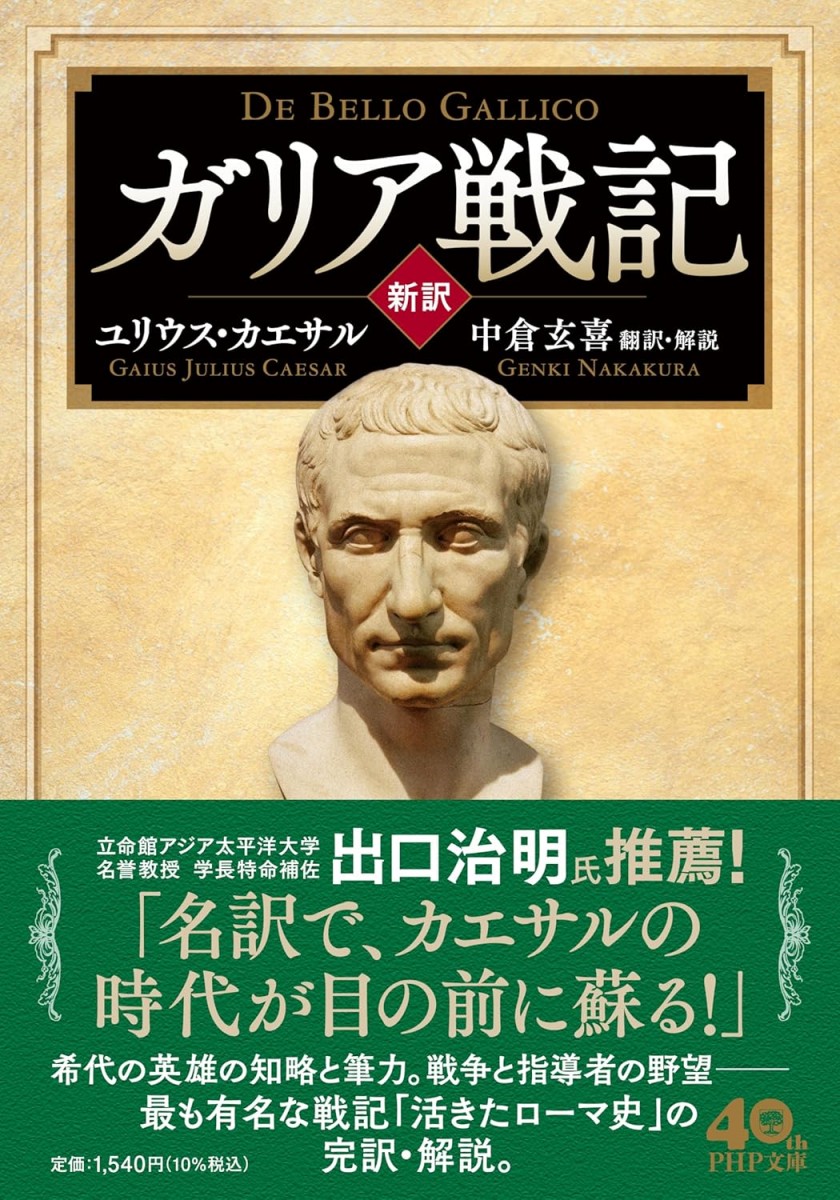

『ガリア戦記』は、希代の英雄ユリウス・カエサル(ジュリアス・シーザー)が自身の征服事業について自らの手で綴り、書物として世に出したものである。

こうした事例はほかになく、史上名立たる英雄の中で唯一の例である。2000年前から今日まで多くの読者を魅了してきた世界史上最も有名な戦記であり、現場の出来事をリアルに分かりやすく再現した「活きた」ローマ史ともいうことができる。

では、この『ガリア戦記』はなぜ書かれたのか?なぜ分かりやすく書く必要があったのか?翻訳家の中倉玄喜さんに解説して頂く。

※本稿はユリウス・カエサル著/中倉玄喜翻訳・解説『[新訳]ガリア戦記』(PHP研究所)より一部抜粋・編集したものです。

カエサルが書いふたつの理由

カエサルが自分の遠征を戦記として著した点については、そこに次のふたつの理由があったとされている。

ひとつは、このローマ史上最大の事業が歴史家によって後世に正確に伝えられるよう、そのための基礎資料として書かれたとする説。これは、追記として第8巻を著わしたヒルティウスや、本書の文体について語ったときのキケロの言にもとづく。

もうひとつは、ローマ市民にたいしてあらためて自己の輝かしい業績を印象づけることによって、ガリア総督中にとった独断的行動を正当化して、帰国後の政争を有利に運ぶためであったとする説。こちらは、当時カエサルが置かれていた状況から判断してのことである。

では、このふたつのうち、真実はどちらにあるのだろうか?

カエサルの文才と筆まめなことを考えれば、状況に余裕があったとしたなら、おもな理由として、たしかに第1の主張にもうなずけよう。しかし、かれが直面していた状況は、以前にも増して緊迫していた。であってみれば、真実はおそらく、より後者の方に在る。

本書(カエサル本人の手記全7巻)が刊行されたのは、アレシアの決戦が終わってから数ヶ月後の前51年春のこととされているが、かれはこのとき、その空前ともいえる業績によって、一般のローマ市民の心のなかでも英雄としてポンペイウスを凌ぐ存在となっていた。それだけに、元老院派の危機感はもう以前の比ではなかった。

追い詰められたカエサル 世論を味方に

また、7年という歳月は、カエサルにとっても予期せぬ状況をもたらしていた。ポンペイウスに嫁がせた娘ユリアが産後の病で亡くなり(前54年)、さらに、「三頭」の1人であったクラッススもパルティア遠征の失敗で命をおとしていた(前53年)。

そのため、ポンペイウスとの間の強い絆が失われたばかりか、それまでの政治的な勢力の均衡がくずれてしまい、かててくわえて、その後カエサルの勢いが著しく伸びたことから、それまで自分がカエサルに利用されていたことに気づいたポンペイウスが、このころにはすでに元老院派に加担するようになっていた。

そして勢力を挽回していた元老院派からは、カエサル召還の声が上がっていた。もしこの時点で解任されて一介の私人となったとすれば、裁判にかけられ、その結果、ばあいによっては命までも奪われかねない、そうした状況であった。

したがって、どうしても帰国まえに世論を味方にしておく必要があった。

以上のような次第で、本書はアレシアの決戦(前52年)後ほとんど一気呵成に書き上げられたのである。大方の歴史家もまた、そのように判断している。

ガリー人に決定的敗北をもたらしたとはいえ、まだ抵抗部族が残っていた。かれらを平定するまでには、このあともう1年を費やすことになるのだが、そうした戦場に余燼がくすぶるなか、夜の帳がおりて司令官としての昼間の激務から解放されるや、カエサルは即座にペンをとった。

あるいは、馬に乗りながらでも、速記ができる従者に口述して多方面に通信文を発していたカエサルであるから、ひょっとすると、昼間においても事情がゆるすかぎり、これにとり組んでいたかもしれない。

だが、集中していたのは、やはり夜であったろう。営舎の明るくもない灯火のもとで、ひとり静かに、しかし熱心に、ペンを走らせるカエサル。かれは少食であったから、よく食後にみられる心身のゆるみや眠気とは無縁であった。

ちなみに、頑強とも見えない体つきにしては、カエサルが疲れもせず、よく激務をこなしていることに、友人たちが驚いていたということだが、かれのその元気のもとは、軍隊生活をむしろ鍛錬としてとらえ、激務のなかにも冷静さを保ち、そして精力を維持するために、この少食を習慣にしていたことにあった。

自慢話とされないように

では、次は、カエサルが世論操作という右の意図をどのようにして達成したかについて見てみよう。

自分の業績を自分が語る。これはどのように自制しても、自虐的な者でないかぎり、自画自賛におちいる。そしてそうした話にたいしては、友人であれば、鷹揚さをもってそれに接し、そしてそれを楽しむことだろうが、一方、敵対者であれば、それに嫌悪感をおぼえ、ばあいによっては、それを虚偽や誇張などと言い出しかねない。

また、中立的な者でも、自慢話のような回想記には抵抗を感じよう。しかし、世論操作であるから、言うまでもなく、手柄の吹聴だととられてはならない。だが、通常の書き方では、手柄話とはならないように宣伝するというような微妙な伝え方は難しい。

この問題にたいしてカエサルが考えついたのが、先に述べた文体すなわち表現の手法であった。たしかに、飾り気のない、総じて短文のうえに、感情表現を避け、それにくわえて三人称を用いれば、著者がカエサル本人とは分かっていても、その印象が格段に薄まる。潜在的には、第三者が書いたような錯覚を読者の心に残すかもしれない。

こうした考えから、かれは普通とは異なる文体で書くことにしたのである。

巧みな構成だが、カエサルの工夫は、それだけに止どまらない。文体のほかにも及んだ。およそ文体そのものは、それが文字となっている分、どのように書こうとも、行間からまだその意図がいくらか看てとれる。言いかえれば、情報操作として、それ以上のなにかが望まれた。

正確性、そして読者を惹きつける文学性

では、表現の手法のほかに工夫があるとすれば、それは何か? それは内容の構成である。

そこで、まずなにより、自画自賛と思われないよう、往々にして勿体をつけた感のある、前置きというものを入れず、私的なことにも触れず、つとめて事実を前面に出し、そしてその事実にしても、自分に有利なものだけでなく、その間に不利なものもよい按配にとり混ぜた。

また、よく数字を入れるなど、できるだけ正確な記載に努めた。と同時に、たとえば、あまりにも大きすぎるような数字など、その信憑性について疑念を抱かれそうなところでは、万一その情報が誤りであったときの非難にそなえて、「かれらによれば」などと言った言葉を入れた。

次に、ほとんど知られていないところへ行ったのであるから、誰であれ、戦いのことだけでなく、できれば、その土地の様子や人々のことも知りたい。こうした人間の一般的な欲求にもさりげなく応えている。そしてこれによって、図らずも、本書に博物誌としての価値をも付与することになった。

さらにまた、同じ戦争のことを伝えるにしても、ローマ市民の興味をいっそう搔き立てようと、激しい戦闘の場面や白熱した議論の様子など、興奮にみちた具体的な光景を随所に織り込んだ。

しかも、それらを生き生きと描き出している。この辺のカエサルの描写力には、いわば現代のテレビ中継をおもわせるものがあり、そうした件が出てくると、単純な文ながら、その光景がありありと読む者の目にうかぶ。

本書に文学性がみとめられる 所以である。

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月16日 00:05

- なぜ関東には有力な戦国大名が育たなかった? 原因となった「室町幕府の分断統治」

- 朝ドラ『ばけばけ』小泉八雲・セツの関係性を深化させた「大磐石のアシスト」

- 徳川家は戦国大名の「富」を恐れた? 鎖国を200年貫いた江戸幕府の狙い

- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件

.jpg)