プーチンとカエサルの違いとは? ローマに遺された『ガリア戦記』から考える

2025年04月19日 公開

皆さんは『ガリア戦記』という書物をご存知だろうか?「名前だけは聞いたことがある」という方も多いのではないかと思う。

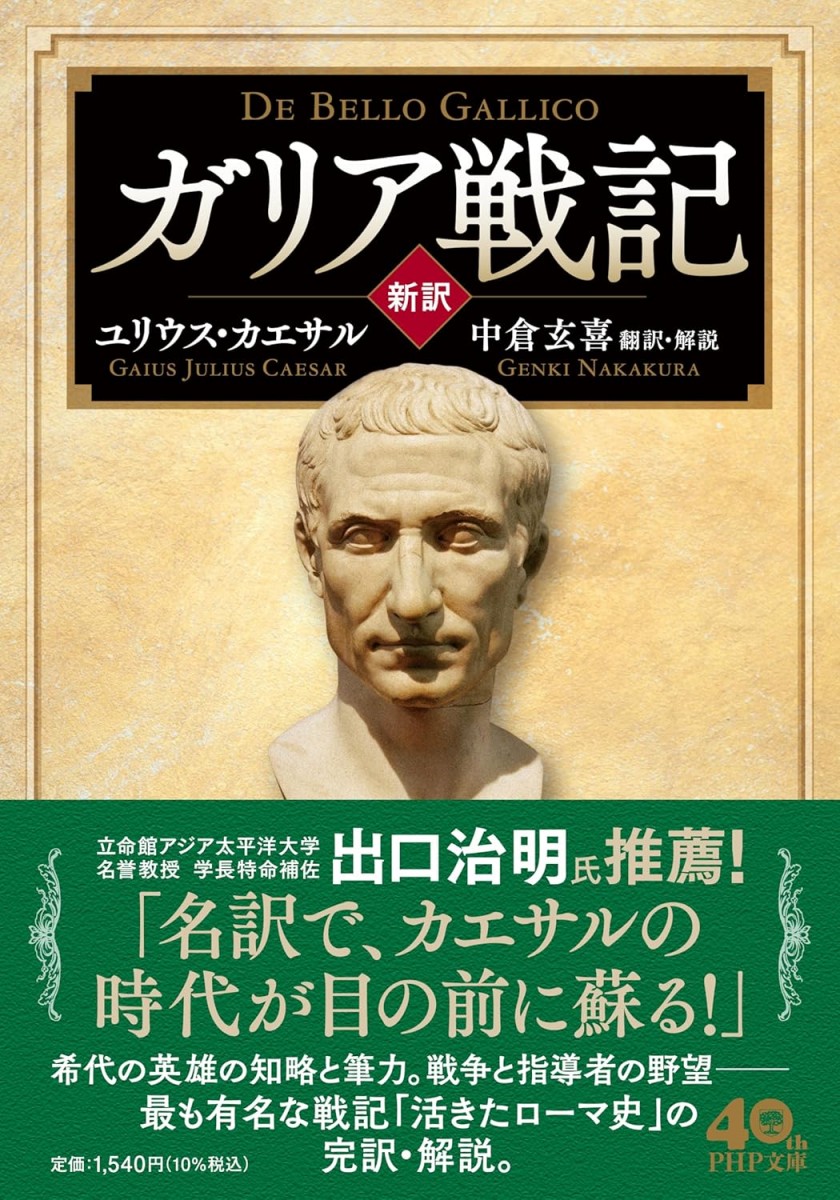

『ガリア戦記』は、希代の英雄ユリウス・カエサル(ジュリアス・シーザー)が自身の征服事業について自らの手で綴り、書物として世に出したものである。

こうした事例はほかになく、史上名立たる英雄の中で唯一の例である。2000年前から今日まで多くの読者を魅了してきた世界史上最も有名な戦記であり、現場の出来事をリアルに再現した「活きた」ローマ史ともいうことができる。

そんな『ガリア戦記』について、ウクライナをはじめとする紛争を踏まえながら、その現代における価値について翻訳家の中倉玄喜さんに解説して頂く。

※本稿はユリウス・カエサル著/中倉玄喜翻訳・解説『[新訳]ガリア戦記』(PHP研究所)より一部抜粋・編集したものです。

プーチンとカエサルとの違いを明確にする『ガリア戦記』

ロシアがウクライナに侵攻してから2年と9ヶ月(執筆当時)。すでに兵士だけでなく市民や社会基盤においても、双方にきわめて深刻な犠牲や被害が出ている。しかし、未だに戦いが終息する兆しは見られない。

そもそもロシアによるウクライナ侵攻の動機は、いったい何なのか? この侵略を主導しているロシアの大統領ウラジーミル・プーチン氏の思惑はどこに在るのか?

自国防衛のためであろうか、領土奪還あるいは支配地拡大のためだろうか、正確なところは分からない。だが、いずれにせよ、さまざまな政略的要因に触発された、権力者としてのかれの野心がこれに大きく係わっていること、このことだけは、おそらく否めないだろう。

軍事的偉業をめざすのは、野心的権力者の特徴である。そして勝者側の人民もまた、そうした偉業を成し遂げた人物を“英雄”として讃え、その名を自国の歴史に刻み、その名声を不朽のものとしてきた。

西洋三大歴史家の一人、エドワード・ギボンも、著書『ローマ帝国衰亡史』の中で、「歴史が人類の恩人にたいしてより危害者にたいして、より大きな称賛をあたえ続けるかぎり、優れて高邁な精神の持ち主でさえ、軍事的栄光をめざすという悪癖は変わらないであろう」と述べているが、その通りである。

本書『ガリア戦記』の著者ユリウス・カエサル(紀元前100年生まれ)も、まさにそうした英雄の1人であった。

しかしながら、戦いが積極的な自国防衛のためであった当時と今とでは、その要因は大きく異なる。

「ローマは一日にして成らず」の格言どおり、建国(伝承・前753年)以来、多くの周辺部族との間で、600年以上にも亘って営々と戦いを続けて領土を拡げていたローマ。

また、そうした長きに及ぶ戦いの常態化によってローマ人の強い習い性ともなっていた情熱的な尚武心。そしてカエサルの時代においても、広がった領土の防衛のため、さらなる軍事行動が必須であったこと。

これらを思えば、同じ戦争でも、たとえ指導者の野心が大きな動因の一つであったとしても、昔と今ではその性格が明らかに違うことに、読者諸賢も大いに頷かれよう。

勝者の戦況報告だけではない『ガリア戦記』の価値

当初、カエサルがガリアへ赴いた理由は、遠征のためではなかった。かなり以前からすでにローマの植民地であった、とりわけ「ガリア・トランサルピナ」(「プロウィンキア」)に総督として赴任するためであった。

ところが、到着するや、周辺部族の不穏な動きやかれらの間の争いを知り、またそのことで弱小部族からの歎願などもあって、事態の平定が総督カエサルにとって主たる任務となり、それを端緒としてかれの征服事業がガリア全土へと及ぶことになったのである。

ローマ人によるガリアの征服は、以後その地域に顕著な開化と発展とをもたらした。

ラテン語は当地においても行政のための言葉となった。また、ローマから書物や習うべき風習が入ったことによって、属州民の文化的レベルは著しく上がった。そしてなにより、それまで蛮族同士の争いが絶えなかったガリアに平和が生まれた。このことは特筆に価する。

およそ戦争について考えるとき、現代の戦争、たとえば先に挙げたロシアのウクライナ侵攻とカエサルのガリア征服事業との間に、動機や意義の点で大きな違いがあることを、読者諸賢におかれても、ここでもまた改めて思わされるのではあるまいか。

さらに、歴史的な視点から見ても『ガリア戦記』の価値は大きい。すなわち、勝者の戦況報告としてだけではなく、かの地の蛮族が文字という文字を持たず、自らの存在を確たる記録として遺すことがなかったために、このカエサルの記録は当時のガリアの様子を伝えてくれる貴重な資料ともなっている。

さらにもうひとつ、後世のわれわれは、自らの戦いを記し留めたカエサルの行為から、ある貴重な教訓とも言うべきものを汲みとることができる。

それは何か? それは"筆の力"である。

かれの記録がなければ、現在の西欧の中心諸国が当時どのような様子だったのか、皆目分からなかったところだろう。おそらく普段はそれほど意識されていないものの”筆の力”はまさに想像以上に大きい。

「人も王朝も滅びる。されど文体は遺る」(古代ローマの歴史家 タキトゥス)

この場合、文体は文字あるいは文字で記されたものと解釈してよい。文章の優劣などは問題ではない。出版物か個人的な書きものか、などの区別もない。

誰であれ、書いて伝えるということは、何事についても、遠い子孫にまで思考や事象をより良く伝達できる手段である。

さらに、二十一世紀に生きるわれわれにとって非常に幸いなことに、今日の”デジタル技術”が、書物以上に保存・伝達の完全性と恒久化とを可能にしている。

以上のことは、大いに記憶に価することではないだろうか。

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月16日 00:05

- なぜ関東には有力な戦国大名が育たなかった? 原因となった「室町幕府の分断統治」

- 朝ドラ『ばけばけ』小泉八雲・セツの関係性を深化させた「大磐石のアシスト」

- 徳川家は戦国大名の「富」を恐れた? 鎖国を200年貫いた江戸幕府の狙い

- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件

.jpg)