蔦屋重三郎が吉原から拠点を移した日本橋は、どんな土地だったのか?

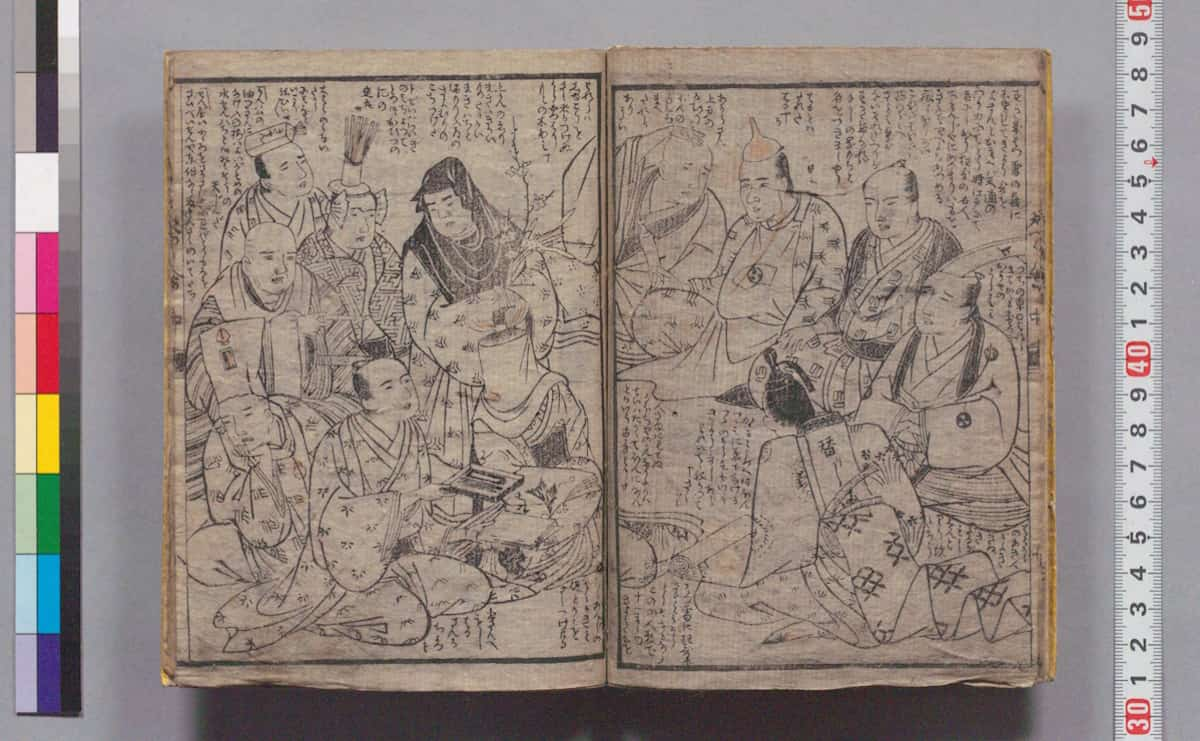

『吉原大通会』に描かれた蔦屋重三郎(手前の左から2人目、国立国会図書館蔵)

2025年の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の主人公・蔦屋重三郎は、吉原の入り口近くで書店を開店し、後に日本橋に拠点を移すことで、さらなる飛躍を遂げることとなる。そもそも日本橋とは、江戸においてどんな場所だったのか。歴史家の安藤優一郎氏が解説する。

※本稿は、安藤優一郎著『蔦屋重三郎と田沼時代の謎』(PHP研究所)より、内容を一部抜粋・編集したものです

お江戸日本橋の繁栄

吉原を拠点として出版界にデビューした蔦屋重三郎は、リスクの少ないジャンルの出版により着々と経営基盤を固めた。そして天明3年(1783)9月に、日本橋の通油町にあった地本問屋・丸屋小兵衛の店舗とその蔵を買い取り、新たな拠点とした。

日本橋への移転は、単に拠点を移すことにとどまらなかった。丸屋が持っていた地本問屋の株を掌中に収めたことも意味した。

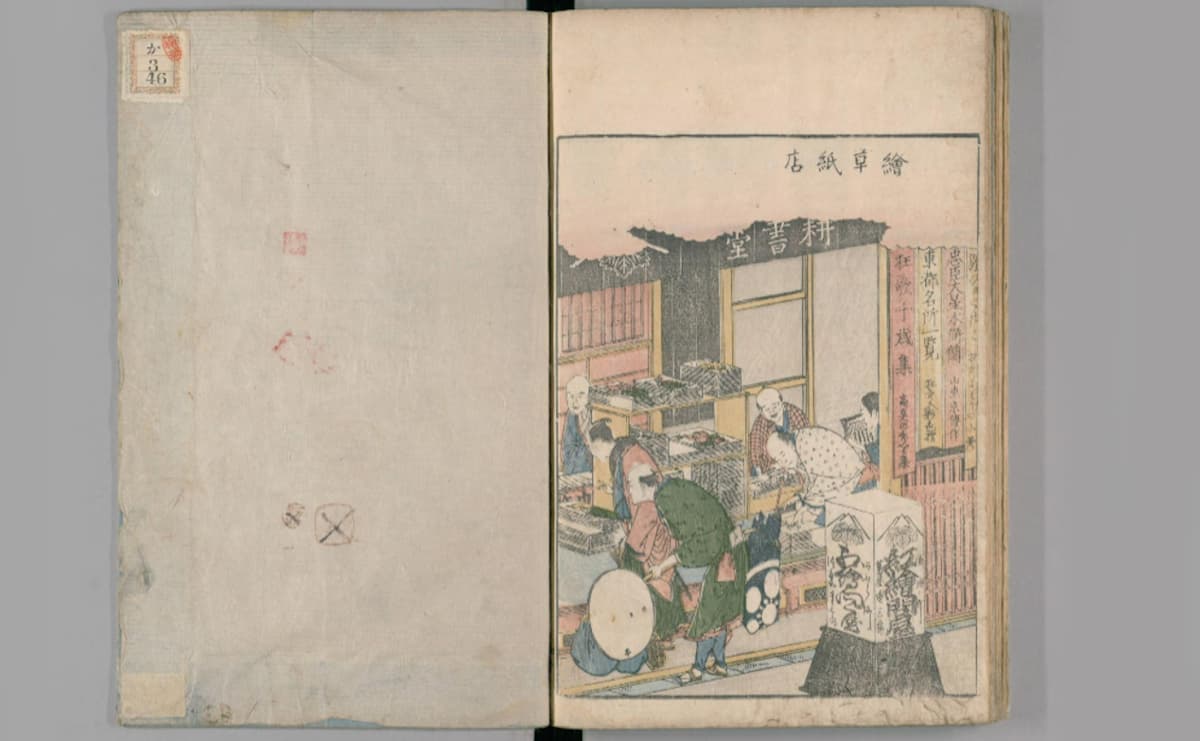

奇しくもこの年は、「吉原細見」のマーケットが蔦屋重三郎版の独占状態となった年である。「吉原細見」を販売していた五十間道の店は手代の徳三郎に任せ、重三郎は通油町で耕書堂を新規開店した。ここに蔦屋重三郎は、一介の書店・版元から江戸の出版界を牛耳る地本問屋へとジャンプアップを遂げる。

では、重三郎が拠点を移した日本橋とはどういう土地だったのか。

家康が江戸城を居城に定めた頃、この辺りは低湿地帯で、江戸城のすぐ近くにまで江戸湾が迫っていた。家康が江戸城を拡張して城下町を造成する過程で、排水と埋立工事が大規模に実施される。水運に資するための水路を開鑿し、掘り出された土を埋め立てて日本橋などの市街地が造成されたのである。

家康は、江戸城周辺に徳川家臣団を集住させて城の守りを固める一方で、日本橋地域には、徳川家(江戸城)とその家臣団に物資を供給する商人たちを集めた。江戸湾まで送られてきた物資を陸揚げして江戸城に運び込むには、日本橋は絶好の立地環境にあった。

ここに、商人の町としての日本橋の歴史がはじまる。

家康が天下を取って江戸開府となると、服属した諸大名が江戸城周辺に屋敷を下賜される。諸大名は幕府への人質として妻子を江戸屋敷に置いた。三代将軍・家光の時代に参勤交代が制度化されると、日本橋に住む商人の役割はさらに大きくなった。

参勤交代により、諸大名は国元と江戸で交互に一年ずつの生活を義務付けられた。そして、江戸在府中の大名と大勢の家臣が消費する、膨大な生活物資の調達先として白羽の矢が立ったのが日本橋の商人だった。彼らは江戸城や諸大名の江戸屋敷に物資を納入することで莫大な富を蓄積し、日本橋は江戸の経済を動かす豪商が集住する町となった。

一口に江戸の町といっても、地域間の格差はたいへん大きかった。江戸の町を管轄下に置く南北町奉行所では、経済力に応じて上・中・下の三ランクに分けている。

上のランクは日本橋など豪商が住む町。中のランクは東海道など主要街道沿いの町。下のランクは場末と呼ばれた町である。上の地域ほど地価が高く、下の地域ほど低かった。

上のランクの町は地価の高さゆえに、「土一升、金一升」と称されたほどだが、日本橋はその象徴のような町だった。

江戸の地本問屋となる

日本橋は江戸経済の中心地であっただけではない。江戸の富が集まっていたことで文化や情報の中心地ともなった。

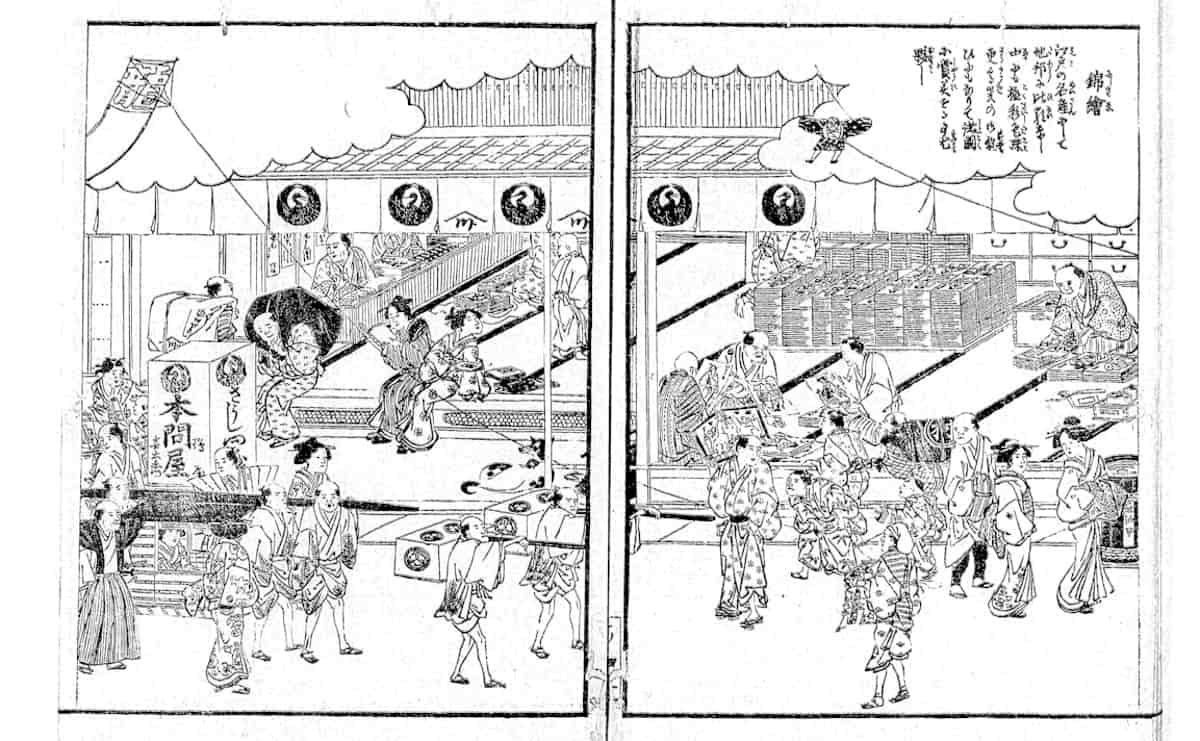

江戸の出版界を牛耳る書物問屋や地本問屋も数多く店を構えていた。書物問屋では須原屋茂兵衛が日本橋の通一丁目、須原屋市兵衛は室町二丁目など、地本問屋では重三郎のライバルとなる鶴屋喜右衛門が通油町に店を構えた。問屋のみならず、一流どころの版元や書店も同様であった。

武士の世界にせよ、町人の世界にせよ、当時は世襲全盛の時代だった。そんななか、何の経験もなく出版という未知の業界に飛び込んでからわずか10年ほどで、江戸の一等地・日本橋に地本問屋として店を構えるまでになったのは、まさに奇跡といってよいだろう。重三郎34歳の時である。

そんな重三郎について、馬琴は次のように評している。

天明年代、通油町にあった丸屋という地本問屋の店舗を買い取って耕書堂の本店としてから、蔦屋は一代にして繁昌した。 (曲亭馬琴『近世物之本江戸作者部類』)

重三郎にとり、日本橋への進出が飛躍の転機となったことが確認できる。もちろん、地本問屋の仲間入りを果たしたことも大きかった。馬琴はこうも評している。

世の中に吉原で遊んで財産を失う者は多いが、吉原から出てきた者で大商人として成功を収める者はなかなかいない。(前掲書)

吉原から日本橋への進出を機に、重三郎の出版事業は大いなる飛躍を遂げるのである。

【執筆者】

安藤優一郎(歴史家)

PROFILE 昭和40年(1965)、千葉県生まれ。早稲田大学教育学部卒業。同大学院 文学研究科博士後期課程満期退学(文学博士)。江戸をテーマとする執筆、講演活動を展開。 おもな著書に、『明治維新 隠された真実』『教科書には載っていない 維新直後の日本』など、近著に『蔦屋重三郎と田沼時代の謎』がある。

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月04日 00:05

- 織田信長の妻・帰蝶は“本能寺の変の後も生きていた”と思える理由

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本

- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語

- 織田勘十郎信行~信長に反逆して殺された実弟

.jpg)