「カメラ女子」ブームは明治時代が始まりだった!? 男子禁制の写真学校も…

現在では、誰もが気軽に撮影を楽しめる「写真」。その歩みは、幕末の名君が写真機を操作したり、女子のみが通う写真学校が創設されたり…意外な逸話で彩られています。

カメラと写真好きとして知られ、今年7月にはPHP文芸文庫から、明治時代の写真女子たちを主人公とした『お銀ちゃんの明治舶来たべもの帖』を上梓した柊サナカ氏が、写真の歴史を解説します。

※本稿は、『歴史街道』2022年8月号から一部抜粋・編集したものです。

【柊サナカPROFILE】昭和49年(1974)、香川県生まれ。第11回『このミステリーがすごい!』大賞・隠し玉として、『婚活島戦記』にてデビュー。著書に『人生写真館の奇跡』『古着屋・黒猫亭のつれづれ着物事件帖』『天国からの宅配便』『お銀ちゃんの明治舶来たべもの帖』がある。

オランダ船が持ち込んだ1台の写真機

近代を舞台とした歴史ドラマや小説でもおなじみの「写真」そして「写真師」。

撮影風景の次の場面では、もう写真が完成していることも多く、木箱みたいな大きな写真機と、黒い布をかぶって撮影することはよく知られていても、実際どんな風に撮影していたのかは、説明無しにフワッと済まされていることがほとんどです。

写真の始まりは天保10年(1839)のフランスで、日本に伝わったのは嘉永元年(1848)のこと。

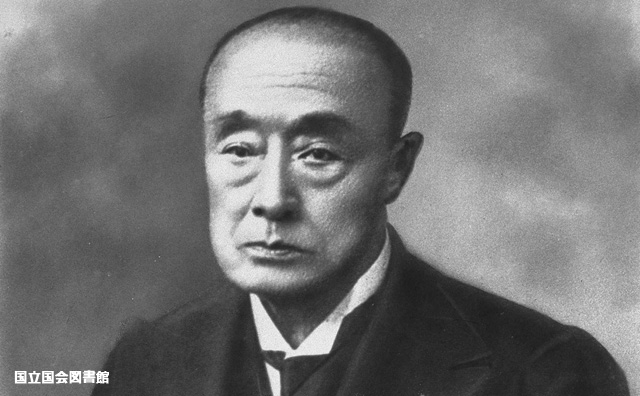

オランダ船が持ち込んだその写真機、ダゲレオタイプカメラを長崎の御用時計師であった上野俊之丞が入手し、薩摩藩主である島津斉彬に献上しました。その上野俊之丞の息子、上野彦馬は後に写真師として活躍しています。

島津斉彬自ら写真機を操作し、それを藩の科学者が見守っている様子が、「島津斉彬公撮影之図」(明治32年〈1899〉)として、高橋松亭の手によって描かれています。斉彬の写真機・写真に対する高い関心のほどが窺えます。

大河ドラマ「青天を衝け」でも、明治の近代化を表すために、たくさんの写真機が登場していました。

単なる撮影用の小道具なら、それらしい写真機をただ出しておけばいいのではないか、と思う向きもあるかもしれません。

ですが、多くのドラマ・映画・小説で、写真機関係の監修を手がけた、日本カメラ博物館の学芸員によると、撮影の時代と用途に合わせた写真機やレンズを準備することはもちろん、写真機の設置や、取り扱うときの所作ひとつにも専門的知識が必要なのだとか。

意外にも困るのが三脚。明治時代のカメラ自体は残っていても、木製の三脚はそう貴重でないものと判断され、処分されてしまったケースも多いとのこと。

もし映画やドラマで幕末・明治期の写真機が出たら、三脚にも注目です。実はその三脚こそ、ものすごく貴重なお宝かもしれません。

3年間ほぼ休みなし?写真館に弟子入りする人達

写真が一般に普及し、写真館の数も増えてくると、写真を学びたい人も多くなりました。そこで必要となってくるのが、写真を学ぶ学校です。

湿板を使っていた頃には、多くは写真師に弟子入りして、写真を学んでいました。もちろん住み込みで、最初は玄関番から。早朝から晩まで埃ひとつ無いように、あちこちを拭き清める。

3年間は郷里に戻ることは禁じられ、休みは盆と正月のみ。

しかし正月は写真館の繁忙期のため、仕事を手伝わなければならず、実際の休みは盆のみといった厳しい修業を重ね、ようやく数年後に、秘伝の写真術を学ぶ──と言ったようなことが、当たり前に行われてきました。

今で言うとブラック中のブラックということになるのでしょうが、それでも写真師になりたいと願う人が多くいたのでしょう。

写真に関する講義自体は、明治33年(1900)に、東京工業学校の補習夜学校で写真の授業が行われたという記録があります。また、明治41年(1908)には東京帝国大学、応用化学科内で、「応用光線化学」(写真関係の化学)の授業が始まりました。

日本初の官立写真科は、東京美術学校内にできた臨時写真科が最初だったようです。それがやっと大正4年(1915)9月のことですから、「写真」を掲げる学校が、明治期にはほとんどなかったことが推測されます。

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月12日 00:05

- なぜ関東には有力な戦国大名が育たなかった? 原因となった「室町幕府の分断統治」

- 朝ドラ『ばけばけ』小泉八雲・セツの関係性を深化させた「大磐石のアシスト」

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件

- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語

.jpg)