黒田官兵衛の主君は誰なのか?

2014年02月07日 公開

2024年12月16日 更新

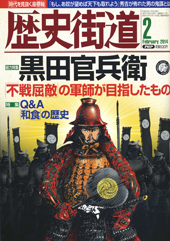

《『歴史街道』2014年2月号[総力特集]黒田官兵衛 より》

黒田職隆は小寺氏に仕え、小寺姓と名の「職」の字を賜った。

ところが小寺氏の完全な配下ではなかったとする見方がある。

一方、官兵衛は織田家部将の秀吉に従っていた。官兵衛の主君は誰になるのか。

官兵衛は、小寺氏、織田氏、羽柴(豊臣)氏の三氏に仕えたとされている。果たして、その実態はいかなるものがあったのだろうか。官兵衛の祖父・重隆の代から遡って考えてみよう。

官兵衛は、小寺氏、織田氏、羽柴(豊臣)氏の三氏に仕えたとされている。果たして、その実態はいかなるものがあったのだろうか。官兵衛の祖父・重隆の代から遡って考えてみよう。

重隆は天文11年(1542)の段階において、山脇職吉なる人物とともに小寺氏の意を奉じた奉書を発給しており(「芥田文書」)、そのときの小寺氏の当主は、政職の父・則職であった。重隆没後、子息・職隆も則職に仕え、則職が亡くなってからは政職に仕えたのである。

重隆の姓は「黒田」であったが、職隆は「小寺」の姓を政職から与えられた。その経緯を確認しておこう。『黒田家譜』によると、当時の姫路市周辺では、政職を「主君のごとく仰ぎ尊ぶ」諸氏があったという。職隆は政職の配下にあって、幾多の戦いに従軍した。政職はその忠義武勇を処遇するため、明石城主・明石正風の娘を養女に迎え、職隆に嫁がせた。同時に、「小寺」の姓と政職の「職」を与えたというのである。

この話については、おおむね妥当といえよう。養女を迎えてでも婚姻関係を結ぶことによって紐帯を強め、また姓や名前の一部を与えることも同様の意味で、当時は広く行なわれていた。こうして職隆は姫路城(現在のものと同一ではない)を与えられ、小寺氏配下の有力な部将に数えられるのである。

同じ『黒田家譜』には、官兵衛も父・職隆と同じく政職に仕えたと記す。しかし、「小寺氏を主君として仕えたのではない。そのときの勢いに従って属したまでである」と述べている。要は、官兵衛は小寺氏の純粋な家臣でなく、状況を勘案して一時的に従ったということになろう。この点については後述する。

その後、小寺氏は信長の配下に加わった。信長と官兵衛との関係を示す興味深い事例を紹介しておこう。天正5年(1577、『黒田家譜』では天正4年)、播磨の英賀(姫路市)で合戦が勃発し、政職と官兵衛は毛利氏と戦い、その勢力を撃退した。信長は政職に感状を送ると同時に、荒木村重にも書状を送っている(「黒田家文書」)。

その書状では、小寺氏の武功を称えるのに加えて、官兵衛にも同趣旨のことを申し聞かせることを村重に命じているのである。それを受けて村重は、自分に送られた信長の書状を添えて、官兵衛の軍功を称えた。もし、官兵衛が小寺氏の配下にあるならば、小寺氏を通じてというのが筋であろう。逆に、信長から見て官兵衛は陪臣に当たるので、そうした措置すら行なう必要がなかったのかもしれない。当主の小寺氏が行なえばよい。

そのように考えると、官兵衛は小寺氏の完全な配下にあったというよりも、むしろ軍事的な従属下にあって、行動をともにしたとも考えられる。そう考えるならば、先に示した「小寺氏を主君として仕えたのではない」という『黒田家譜』の記載はあながち嘘ではないだろう。信長による中国計略において、官兵衛は小寺氏に並ぶ一部将として扱われたようだ。のちに官兵衛が息子・長政を人質として信長に送ったのは、その証左とも取れる。

それを裏付けるかのように、信長は官兵衛に直接朱印状を送り、天正5年における上月合戦での戦いぶりを称え、また、その翌年に別所長治が叛旗を翻したときには討伐を命じている(「黒田家文書」)。それら朱印状には、「なお羽柴筑前守(秀吉)申すべく候なり」で締め括られているので、実質的に官兵衛は中国方面の司令官であった羽柴秀吉の与力の立場にあったことがうかがえる。

秀吉は官兵衛の戦いぶりを評価し、積極的に関係を結んだ。秀吉は官兵衛に書状を送り、「隔心なく相談したい」あるいは「小一郎(秀長)と同然に思う」と述べたのは有名な話だ。それだけではなく、のちに別所長治と袂をわかった別所重棟の娘と長政との縁談を勧めているのも誠に興味深い(以上「黒田家文書」)。

天正10年(1583)5月、秀吉は官兵衛に対して、起請文を送っている。その内容は佐用郡などを与えること、官兵衛を疎略に扱わないこと、人質(長政)の安全を確保すること、官兵衛の居城を利用させてもらうこと、英賀合戦の活躍は官兵衛の力によるものであることが記されている(「黒田家文書」)。官兵衛がいかに秀吉から信頼されていたかわかる。

官兵衛が信長の部将となり、秀吉の与力となって中国計略の中心を担ったとすれば、この状況を小寺政職が見ておもしろいはずがない。毛利輝元と足利義昭は播磨の諸勢力の切り崩しを行なっており、最終的に政職も従った。『黒田家譜』によると、官兵衛が村重の説得に向かったのは、政職に騙されたように書かれているが、これには小寺氏を愚昧な人間として扱うため、創作された感もある。実際には、官兵衛が秀吉を通して信長の命を受け、有岡城に出向いたことも考えられる。ちなみに、官兵衛が幽閉されたのは事実で、家臣らの起請文が残っている(「黒田家文書」)。官兵衛の立場は非常に難しいものがあるが、右の段階を経て信長の死後、秀吉の配下に収まったと考えるべきではないだろうか。

<掲載誌紹介>

<読みどころ>「お手前方の実に天晴れな戦いぶり、われら一同感服してござる。勝ち負けは時の運。ここは将兵の命を無駄にせぬためにも、城を開けて下され」。黒田官兵衛の情理を尽くした説得に、城将は頷き、降伏します。無駄な血を流さず、交渉や調略を用いて敵の戦意を失わせ屈服させる…。豊臣秀吉をして「わしに代わって天下を取る男」と言わしめた、官兵衛の戦法の真骨頂はここにありました。しかしそれは、巧みな弁舌だけでは成し得ません。その根底には、相手を信じる心が不可欠でした。裏切りや保身、謀略が日常茶飯事の乱世に、綺麗事など通用しないことを承知しながら、なぜ官兵衛は困難な道を選んだのか。「天下の軍師」が目指していたものを探ります。第二特集は「Q&A『和食』の歴史」です。

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月14日 00:05

- なぜ関東には有力な戦国大名が育たなかった? 原因となった「室町幕府の分断統治」

- 朝ドラ『ばけばけ』小泉八雲・セツの関係性を深化させた「大磐石のアシスト」

- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件

- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語

.jpg)