越前和紙の歴史がスゴイ! 越前鳥の子紙、ユネスコ無形文化遺産に

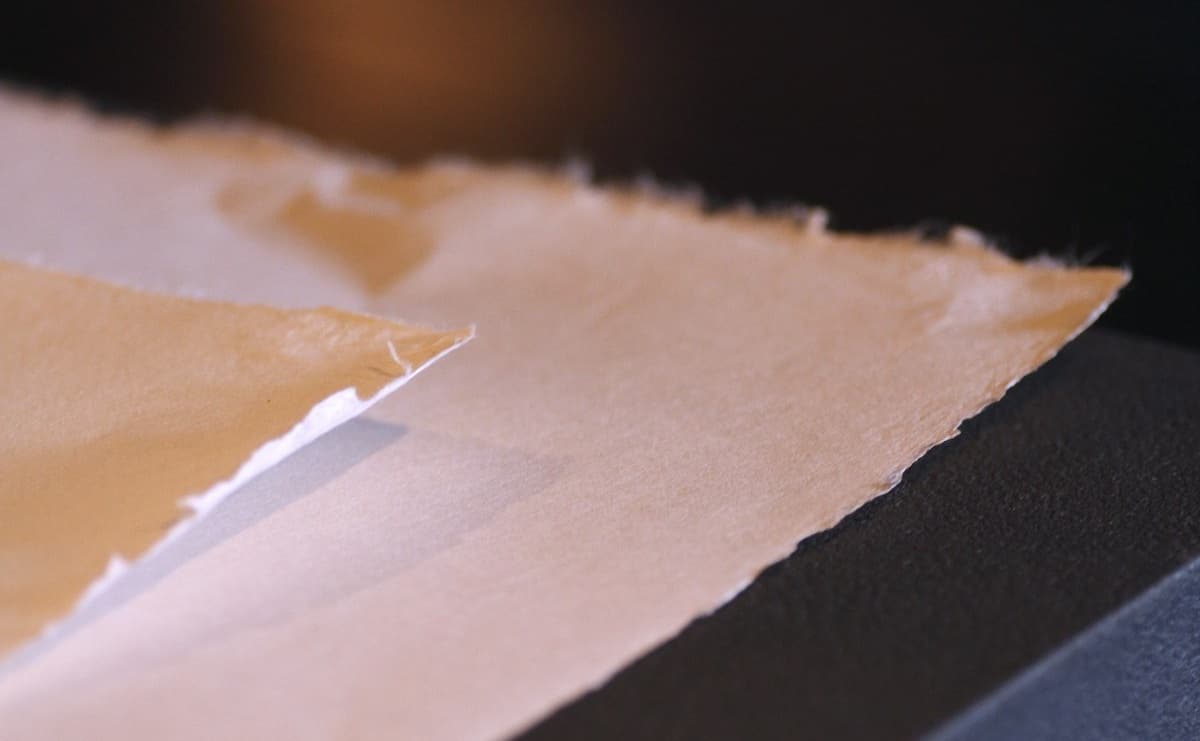

写真︰越前和紙(提供︰公益社団法人福井県観光連盟)

日本古来の紙である「和紙」。なかでも、越前でつくられる「鳥の子紙」は最高峰とされ、「紙の王」と称された。しかも越前鳥の子紙は、令和7年(2025)にユネスコ無形文化遺産に登録されている。古くから現代にいたるまで、越前和紙が高く評価され続けるのはなぜなのか。その理由を探るべく、編集部が福井県へと向かった。

「紙の王」である鳥の子紙

写真:紙の文化博物館

和紙、というとどんなイメージがうかぶだろうか。書道用紙、日本画の紙、襖や障子などだろうか。意外に思われるかもしれないが、日本の紙幣は、越前和紙の製造技術を礎として開発がすすめられた。

その和紙は、植物を原料とし、日本古来の技法を駆使して生まれたものだ。

なかでも福井県越前市で漉かれる越前和紙は、1500年もの歴史を誇り、高く評価されてきた。

江戸時代に書かれた『日本山海名物図会』という日本各地の名産品を紹介した本には、「奉書 (厚手の楮〈こうぞ〉紙)余国よりも出れども越前に及ぶ物なし」とある。

また現在、ユネスコ無形文化遺産に「和紙:日本の手漉和紙技術」が登録されているが、令和7年(2025)には、「越前鳥の子紙」が追加登録された。

そんな越前和紙だが、登録された「越前鳥の子紙」は、普通の和紙とどう違うのだろうか。

「鳥の子紙という名前の由来は、その淡黄色の色合いが鳥の卵に似ていることから、とされます」

こう教えてくれたのは、越前市にある和紙文化の情報発信施設「紙の文化博物館」の担当者。

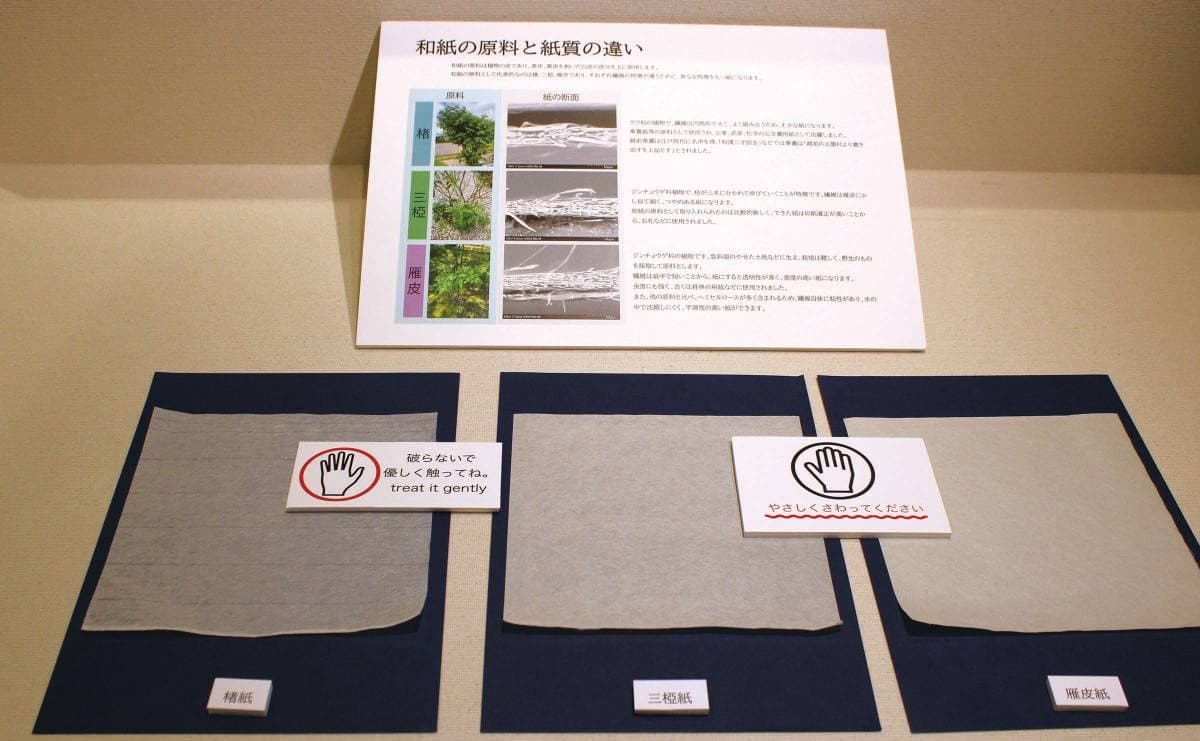

この博物館では、越前和紙の長い歴史や製造工程などを、実際の和紙に触れて学習することができる。博物館を訪ねたときは、ちょうど鳥の子紙の企画展示が行なわれていた。

鳥の子紙は主に「雁皮(がんぴ)」と呼ばれるジンチョウゲ科の植物を原料としているそうだ。

和紙の原料には同じくジンチョウゲ科の「三椏(みつまた)」やクワ科の「楮」といった種類があるが、この2種類の紙と雁皮を用いた鳥の子紙では、手触りが全く違う。同じ厚さで漉いたという紙を触ると、雁皮を原料とする紙は、すべらかで心地よく、光沢が美しい。

三椏はつやがあり印刷適性が高く、日本の紙幣はこれを用いている。楮はしっかりしていて、障子紙などに使用される。

先ほどの担当者曰く、

「越前産の鳥の子紙は『和漢三才図会』に、なめらかで書きやすく、耐久性があって、まさに紙の王だ、と記されているんです」

紙を祀る神社

岡太神社・大瀧神社の下宮(写真提供︰栁瀨晴夫氏)

岡太神社・大瀧神社の下宮(写真提供︰栁瀨晴夫氏)

「紙の王」とまで評される鳥の子紙だが、その製造技法を伝承してきた越前市岡本地区の五箇(不老 ・大滝・岩本・新在家・定友)は、「和紙の里」と称されており、こんな伝説が残っている。

――時は5世紀末、継体天皇がまだ若く、男大迹王(をほどのおおきみ)と呼ばれ、越(こし)の国(越前)を治めていた時代に遡る。この地を流れる岡太(おかもと)川の上流に、一人の美しい女性が現れた。そして村人に、「この地は山あいで、田畑で暮らしをたてるのは難しいだろう。しかし清らかな水と緑繁る山の木があるので、紙漉きを生業とするとよい」として、その技術を教えたという。

村人が女性に名を問うと、「岡太川の川上に住む者」と答えたので、のちにこの女性を「川上御前」として、社を建てて祀った――。

五箇地区には古い町並みが残っており、そうした伝承にふさわしい雰囲気がある。

史実で起源を辿ってみると、正倉院文書の中に「越前国大税帳」という、越前国が天平2年(730)に税収支を報告したものがある。これが越前産の和紙で現存する最古のものとされるが、今でも虫食い一つない。これだけでも、すでに越前で紙漉きの技術が発達していたことがわかる。

また、平安時代にはすでに越前が朝廷へ紙を上納していたことも、「延喜式」に記されている。いずれにせよ、越前は古くから、紙の産地として知られる土地だったのだ。

川上御前を「紙祖神」として祀る岡太神社は、紙の文化博物館から1キロメートルほどの近さというので、さっそく行ってみた。

巨大な杉が林立する中、厳かな雰囲気に包まれた社が見えてくる。鳥居には「岡太神社・大瀧(おおたき)神社」と神社名が2つ記されている。

もともと川上御前を祀った岡太神社が背後の大徳山(権現山)にあり、のち、麓に大瀧寺が造られた。江戸時代には神仏習合で、神社と寺が同じ敷地内にあることは普通だったが、明治の神仏分離令によって寺は大瀧神社と改称、現在、大徳山山頂の奥の院には岡太神社、大瀧神社、八幡社の三社が並び、麓の下宮には岡太神社・大瀧神社両社の祭神を祀る本殿・拝殿が置かれている。

毎年5月には、奥の院から神輿で神様が下宮へ神幸する祭礼も行なわれるという。

歴史ある紙漉き

写真:和紙の里に工場を構える「やなせ和紙」での、紙漉きの様子(写真提供︰公益社団法人福井県観光連盟)

実際に、鳥の子紙はどのようにしてつくられるのだろうか。

越前鳥の子紙の技術継承に取り組んでおられる「越前生漉鳥の子紙保存会」の会長・栁瀨晴夫さんの工場を訪ね、ご教授いただいた。

天井の高い工場は、ひんやりとしていたが、どこか凜とした空気が漂っている。

栁瀨さんによると、

「この工場は、太平洋戦争中、紙幣用紙を漉いていた建物で、払い下げられて、戦後この場所に移築されたものだと聞いています」

当時、福井県には大蔵省印刷局抄紙(しょうし)工場が建てられ、百円札や千円札を漉いており、そうした名残が現存しているのだ。

ちなみに江戸時代、日本で初めて藩札をつくったのは福井藩とされており、また、明治時代になって太政官札が発行されたときも、越前和紙が使用されたという歴史がある。

現在、栁瀨さんの工場では、 栁瀨さんとご子息が中心になって、紙漉きに従事している。

「鳥の子紙は雁皮が材料ですが、これがなかなか難しい植物なんです。栽培に適さないので、日当たりのよい崖や斜面などに生えているものを山へ入って採るのですが、以前あった場所に今年はないなどということがあり、調達に苦労します。海外の雁皮も使っていますが、やはり日本のものには及びません」

栁瀨さんが語る。

和紙の製造工程を簡略に説明すると、まず植物の下処理から始まる。原木を熱処理して柔らかくし、皮を剥ぐ。皮を剥いだ黒皮部分をさらに除いた白皮が和紙の主原料となる。

剥いだ白皮を釜に入れ、煮熟(しゃじゅく)を行なう。三椏、楮は煮熟時、なめらかになるだけだが、雁皮はこの段階でぬめりと光沢が出ており、明らかな違いがある。

写真:左から楮、三椏、雁皮で漉かれた和紙(撮影︰編集部)

この後、水洗いをして塵やごみを洗い流すが、どうしても残ってしまう小さな塵などを手作業で一つずつ丁寧に取り除く。次に白皮を叩いて繊維をほぐす、叩解(こうかい)を行なう。ほぐれた繊維に、黄蜀葵(トロロアオイ)という植物の根から抽出される粘液(ネリ。越前ではこう呼ぶ)を適量加えて、水と混ぜ、桁(けた)・簀(す)を用いて紙を漉く。これを圧搾し、水分を抜き、さらに乾燥させて完成となる。

小さな和紙は一人で漉けるが、襖サイズになると二人がかりでの紙漉きとなる。二人の呼吸が合わねばならず、それだけでも大変な作業であるが、平滑な和紙を漉くには、さらに熟練の手わざが必要だ。

そのうえ、あとから金箔などで装飾するためには、ほんの小さな塵もごみも許されず、なめらかで美しい無地の和紙に仕上げなければならない。

ためしに紙漉きをやらせていただいたが、かなり難しい。それでも栁瀨さんのご子息に、「引っ掛け」という、金型で和紙に模様をつける手法まで丁寧に教えていただき、ようやくできあがった。

漉いた紙を見ると、波打つようによれているところもあるが、自分で漉いたという満足感に満たされた。なにしろ、この和紙は世界に一枚だけのものだからだ。

* * *

襖を使う住宅が少なくなり、和紙の需要は減りつつあるともいうが、一度でも鳥の子紙のなめらかさや作業工程を知ると、何か小さなものでも身近に置きたいと感じるだろう。

古代から現代まで、長い歴史の中で育まれた越前和紙。越前和紙の産地を訪れ、多種多様な和紙に触れてみてはどうだろうか。

写真:編集部の紙漉き体験

※工場見学と紙漉き体験については、「やなせ和紙」のHPをご確認ください(https://washicco.jp)

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月13日 00:05

- なぜ関東には有力な戦国大名が育たなかった? 原因となった「室町幕府の分断統治」

- 朝ドラ『ばけばけ』小泉八雲・セツの関係性を深化させた「大磐石のアシスト」

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件

- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語

.jpg)