失策ばかりではなかった日本陸軍 昭和天皇も評価した南方攻略作戦

太平洋戦争中の日本陸軍というと、失策を重ねたイメージが強い。しかし現代史家の大木毅氏は「勝てぬ戦争に踏み切った根本的なミスはあるにせよ、明治建軍以来、日清・日露の両大戦、満洲事変や日中戦争等の実戦を経て練り上げられてきた軍隊の作戦が、ことごとく破綻していたということはあり得ない」と論じる。 そこで、日本陸軍を理解する一助として、南方攻略作戦とインパール作戦を取り上げるが、ここでは南方攻略作戦から解説しよう。

※本稿は、大木毅著『太平洋戦争』(PHP研究所)より、内容を一部抜粋・編集したものです。

日本陸軍を理解するための一助として

太平洋戦争における日本陸軍の戦績は、必ずしも芳しいものばかりではない。あるいは南溟の孤島に幾千幾万もの部隊を玉砕させ、あるいは前線将兵を補給途絶のまま密林に放置し、あるいは満洲の曠野で敵の繰り出す大機甲兵団になすがままに翻弄された。

かかるありさまを知る後世のわれわれとしては、日本陸軍の作戦を評価するなどナンセンスであり、その対米作戦なるものも、かつて司馬遼太郎が慨嘆したごとく、太平洋の島々に兵隊をばらまいて置き捨てにしただけのことではなかったか、と疑いたくもなる。

しかしながら、勝てぬ戦争に踏み切った根本的なミスはあるにせよ、明治建軍以来、日清・日露の両大戦、満洲事変や日中戦争等の実戦を経て練り上げられてきた軍隊の作戦が、ことごとく破綻していたということはあり得ない。

事実、日本陸軍が太平洋戦争中に大陸や島嶼防衛で示した作戦には、自衛隊の専門家のみならず、今日の外国の軍事筋にも評価されているものがある。

だが、その一方で、悪名高きインパール作戦のように、日本陸軍の堕落のきわみとでもいうべき惨状を呈した戦例が存在するのも、否定できないところだ。

ここでは、陸軍作戦の明暗として、南方攻略作戦とインパール作戦を取り上げ、戦略と作戦の関連から考察を加え、日本陸軍を理解する一助としたい。

太平洋戦争の戦略

本論に入る前に、まず「戦略」「作戦」「戦術」のそれぞれについて解説し、概念の混乱を避けることにしよう。

古来、戦争を遂行するにあたっての思考枠組みとしては、戦争に勝つ策を定める「戦略」(外交同盟政策や軍備の策定なども含む)と、戦闘を有利に進めるわざとしての「戦術」しかなかった。「戦略=strategy」の語源が「将帥のみちびき」、「戦術=tactics」のそれが「配置」であると記せば、そのニュアンスがわかりやすくなるかと思う。

ところが、近代になって、国民軍、一般兵役制(国民皆兵制度)による巨大な軍隊が出現し、戦争は時間的・空間的に拡大する。

それとともに、「戦略」と「戦術」の二分法では、戦争を理解する、もしくは実行する上で充分ではなく、その中間の次元に「作戦」という概念を置くのが適当であると考えられるようになった。つまり、戦争に勝つための「戦略」を、戦場で実行する方策として「作戦」を立案・配置する。さらに、その「作戦」を現場で成功させるために「戦術」を用いるのである。

では、日本陸軍、というよりも、大日本帝国が太平洋戦争にのぞんだ際の戦略はどのようなものであったろうか。

ここに、昭和16年(1941)11月15日の第69回大本営(戦時、あるいは事変において、陸軍参謀本部・海軍軍令部が動員されて結成する統帥機構。それぞれ「大本営陸軍部」「大本営海軍部」となる)政府連絡会議において決定された、「対米英蘭蔣戦争終末促進に関する腹案」なる文書がある。「蘭」はオランダ、「蔣」は蔣介石、国民政府統治下の中国を指す。

すなわち、日本が第2次世界大戦に参戦するにあたり、いかなる戦争目標を追求し、どのようなかたちで戦争終結をみちびこうとしたかを示す重要文書だ。もっとも、この「腹案」には、多分に総花的な、政府と陸海軍の妥協の産物という性格があるのだが、一応は太平洋戦争における日本の戦略を謳ったものであるとみてよい。その冒頭の「方針」より引用しよう(以下、引用にあたっては、旧字旧かなを新字新かなに直し、適宜句読点を追加、ルビを補う。また漢字をひらがなにした箇所もある)。

「速に極東に於ける米英蘭の根拠を覆滅して自存自衛を確立すると共に、更に積極的措置により蔣政権の屈服を促進し、独伊と提携して先ず英の屈服を図り、米の継戦意志を喪失せしむるに勉む」。

実現可能であるかどうかは措くとして、この1文に明示されているように、中国とイギリスに打撃を与え、アメリカが戦争継続をあきらめるようにするというのが、日本の戦略であった。

ならば、この戦略が要求した方策はいかなるものであったか。続く「要領」には、こう記されている。

「帝国は迅速なる武力戦を遂行し、東亜及西南太平洋に於ける米英蘭の根拠を覆滅し、戦略上優位の態勢を確立すると共に重要資源地域並主要交通線を確保して、長期自給自足の態勢を整う」。

すなわち、日本の戦略は、南方資源地帯を攻略し、同地域とその域内の交通を確保、強固な防御態勢を固める作戦を陸海軍に要求したのである。

昭和天皇も評価した作戦

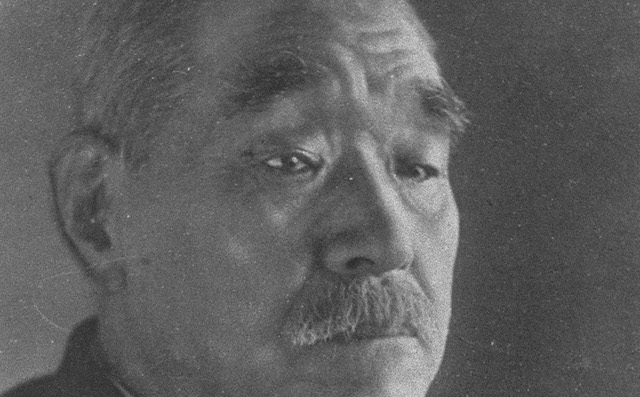

かかる戦略のもと、大本営陸軍部は、南方攻略作戦を練り上げた。当時、東アジアおよび西太平洋で連合軍の主たる拠点となっていたのは、イギリスの植民地であるマレー半島とその要衝であるシンガポール、アメリカの植民地フィリピン、オランダの植民地蘭印(蘭領東インド、ほぼ現在のインドネシア)であった。これらの地域に対し、それぞれ、第25軍(山下奉文中将)、第14軍(本間雅晴中将)、第16軍(今村均中将)を差し向けるのだ。

ただし、地上戦力でいえば、攻撃側の日本軍が圧倒的に優勢だったわけではない。日本陸軍としては、中国で長大な戦線を維持し、また、ソ連を睨んで満洲国に関東軍を貼り付けておく必要があり、国運を賭した大作戦、南方攻略といえども、11個師団相当の兵力しか割り当てられなかったのである。

当時の師団総数は51個であったから、全力投入とは程遠いことがわかる。これに対して、当該戦域にあった連合軍の師団数は約10個。兵力だけをみれば、連合軍も遜色はなかった。

しかしながら、日本海軍が米太平洋艦隊と英東洋艦隊を撃破し、海上の優勢を確保したこともあって、陸軍は先制の利を十二分に活用することができた。

まず、第25軍と第14軍がマレーとフィリピンの攻略を開始、明けて昭和17年(1942)には、第16軍が蘭印占領にかかる。ついで、タイに武力進駐した第15軍(飯田祥二郎中将)が、ビルマ(現ミャンマー)攻略の機をうかがった。

これらの作戦の詳細については、第2章に譲るが、マレー作戦とフィリピン作戦の同時進行による連合軍の協同の封止、時間的・空間的に作戦を段階づけることによる兵力の節約(たとえば、第14軍は、フィリピン攻略の目途が立った時点で、第48師団を抽出し、蘭印に向かう第16軍に渡すことになっていた)など、南方攻略は、複数の作戦を組み合わせた精緻な構成を有していたのである。

加えて、マレー作戦における戦車部隊の1点突破・後方急襲、蘭印攻略の際の空挺作戦など、戦術的にも注目すべき点は多々あった。非合理的で精神主義偏重と批判されることが多い昭和の日本陸軍であるけれども、少なくとも南方攻略に関しては、それなりに論理的な戦略にもとづき、巧妙な作戦を実行していたのだ。

昭和17年2月16日、木戸幸一内大臣の拝謁を受けた昭和天皇は、「次々に赫々たる戦果の挙がるについても、木戸には度々云う様だけれど、全く最初に慎重に充分研究したからだとつくづく思う」との感想を洩らしている。

いくつかの瑕瑾は指摘できるとしても、筆者も、この昭和天皇の評価に否やはない。合理的な戦略に従い、健全かつ巧緻な作戦が練られ、実行された結果が、眼をみはるばかりの勝利に結実したのである。

しかし──この、ほとんどパーフェクトゲームといってよい作戦をやってのけた日本陸軍が、わずか2年後には、世界戦史上めったにないといってよいほどの惨戦をしでかすことになる。

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:01月24日 00:05

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- 織田信長の妻・帰蝶は“本能寺の変の後も生きていた”と思える理由

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- 日本史において、天皇はいかなる存在だったか【戦国~昭和編】

- 秀吉を天下人にした弟・豊臣秀長 正反対の兄弟はなぜ仲違いしなかったのか

.jpg)