太平洋戦争で展開された和平工作 その“失敗の本質”

2025年08月13日 公開

太平洋戦争においては、和平への動きがなかったわけではない。 近衛上奏文、ダレス工作......。それらはどのように行なわれ、 そしてなぜ、失敗に終わったのか。 戦場の裏側で展開されていた、もう一つの戦いとは──。

※本稿は、『歴史街道』2020年9月号より、内容を一部抜粋・編集したものです

近衛上奏とヨハンセングループ

昭和20年(1945)に入り、米軍は日本から奪取したサイパン、テニアンなどのマリアナ諸島を前進基地に、長距離爆撃機B29による日本本土空襲を本格化させてきた。事ここにいたり、日本の敗色は一般国民の目にも明らかになりつつあった。

軌を一にして米英などに対する日本側の和平工作が活発化したのも、この頃からだった。それら和平工作の中で知られているものに、「ダレス工作」「バッゲ工作」「ソ連仲介工作」などがある。

しかし結論を先に記せば、これら民間人や海外駐在武官などをも交えた和平工作は、すべて実を結ばなかった。

理由はいくつもあるが、そのひとつは工作時期が小磯国昭内閣から鈴木貫太郎内閣にかけての政権移行期に重なってしまったこと。もうひとつは、最後の最後までソ連を仲介者にして米英と和を結ぶのが、日本政府の方針だったことなどが挙げられる。

このソ連を和平の仲介者にしようとしていた日本政府の動きに、楔を打ち込むかのような"事件"も起きていた。世に言う「近衛上奏文」である。

昭和20年1月16日、昭和天皇は木戸幸一内大臣に、重臣から時局に対する意見を聞くことを求めた。その結果、平沼騏一郎、広田弘毅、近衛文麿、若槻礼次郎、牧野伸顕、岡田啓介、東条英機の重臣7名が、2月7日から26日の間に順次拝謁して上奏することになった。

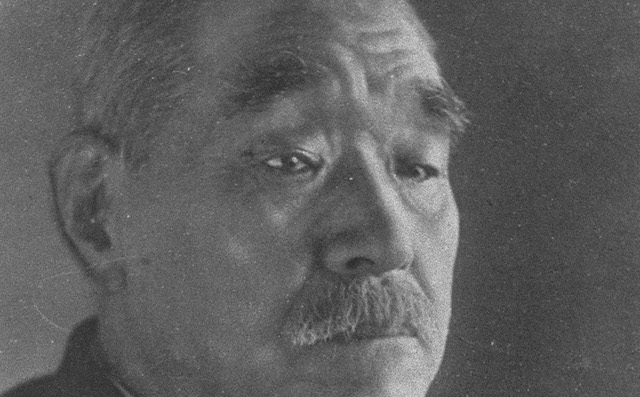

近衛文麿の上奏は3番目で、2月14日に行なわれた。

「敗戦は遺憾ながら最早必至なりと存候」(『終戦史録』外務省編纂)で始まる近衛の上奏は、1時間以上に及んだ。

上奏の大半は、「国体の護持の建前より最も憂ふべきは敗戦よりも敗戦に伴ふて起ることあるべき共産革命」であると説き、日本の少壮軍人やいわゆる新官僚による革新運動を操っているのは、実は左翼共産主義者であると断定した。

そして戦況の悪化と共に昨今起きている軍部、官僚をはじめとする各界にわたる混乱状態は、共産革命にいたる好条件の成長過程であり、今後ますます急進展するであろうと言い、これを断ち切るには戦争を終結する以外にないと進言した。

「戦局の前途に付き何等か一縷でも打開の望みありと云ふならば格別なれど、敗戦必至の前提の下に論ずれば勝利の見込なき戦争を之以上継続するは、全く共産党の手に乗るものと存じ、随て国体護持の立場よりすれば、一日も速に戦争終結を講ずべきものなりと確信仕り候」(前出と同じ)

このとき近衛が「軍部」と言っているのは陸軍のことだが、その帝国陸軍に共産主義が浸透しているという上奏は、周囲を驚かせた。

いや、驚きはまだ続く。4月15日、近衛と親交の厚い元駐英大使の吉田茂 (のちの首相)を筆頭に、近衛秘書の殖田俊吉、ジャーナリストの岩淵辰雄らが東部憲兵隊に逮捕されたのだ。憲兵たちが「ヨハンセングループ」と呼んでいた、親英米派の和平グループである。

ちなみにヨハンセンとは、「よしだはんせん(吉田反戦)」の略で、憲兵たちの隠語であった。容疑は近衛上奏文の内容を流布し、陸軍が「赤化」していると中傷したとする造言蜚語罪だった。

この吉田らを逮捕した東部憲兵隊司令官・大谷敬二郎大佐の『昭和憲兵史』や、同人の手記「近衛上奏と吉田茂の逮捕」(『日本週報』昭和34年10月20日臨時増刊号)などによれば、上奏文を認めた近衛は、吉田を大磯の別邸に訪ねて読んでもらい、上奏前日の2月13日にも、東京・麴町の吉田本邸で上奏文を再度チェックしてもらっている。

大磯でのチェックの際に、吉田は上奏文の内容を細かにメモしていた。これを入手した憲兵隊は、待っていましたとばかりに吉田らを造言蜚語罪で逮捕したのである。大磯の吉田別邸で働いていた若い書記生は、実は憲兵隊が密かに送り込んでいたスパイで、この書記生が吉田がメモした上奏の内容文を盗写し、憲兵隊に渡していたのだった。

スイスでスタートした和平工作

近衛上奏と吉田らの逮捕で首都・東京が大揺れしていたとき、遥かヨーロッパでも日本の降伏、米英との和平工作を巡って、いくつものグループが独自に奔走していた。冒頭に記した「ダレス工作」「バッゲ工作」などのメンバーたちである。

当時、スイス最大の都市チューリッヒに、大の親日家でフリードリッヒ・ハックというドイツ人がいた。

ハンブルク大学を卒業した経済学博士で、満鉄顧問に迎えられたあと、第一次世界大戦当時はドイツの租借地・青島にいて、日本軍の捕虜となった。日本で3年近い捕虜生活を送り、1920年に帰国、ヒトラーのナチス政権では極東顧問として活躍していた。日独防共協定のきっかけを作ったのも、ハックだったといわれている。

しかし、ナチスの世界制覇思想に批判的になったハックは、ある日「男色」の罪名で逮捕され、投獄されてしまった。

それを駐独海軍武官の小島秀雄少将らがナチス政権に働きかけ、ハックを釈放させて密かに日本に送り、さらにスイスに亡命させて日本海軍の購買エージェントの職を与えた。昭和13年(1938)の春、ハック51歳のときだった。

時は過ぎ、昭和16年(1941)12月8日、日本は米英との戦争に突入した。その一週間後の12月16日、駐ドイツ大使館付海軍武官補佐官・藤村義一中佐(のち義朗と改名)は、知人となっていたハックから1通の手紙をもらった。

手紙には、日本が米英を相手にしても勝てるはずはない、しかし、こうなった以上は、米英との話し合いの道を作っておかなければならない。もし私の意見に賛成なら、自分はその道を開くよう努力するがどうだろうか、という内容だった。

藤村中佐は「アメリカのしかるべき人たちと接触する道があるなら、ただちに行動に移ってほしい」と返書し、その後はチューリッヒやジュネーブに足を運んでハックとの接触を続けた。

昭和20年2月、藤村中佐は駐スイス公使館付海軍武官室に転任した。そこでハックと再会した藤村は、「自分のスイス駐在の目的は和平工作を具体化させることだ」と打ち明け、上司の海軍武官・西原市郎大佐とともに協力を依頼した。ハックは喜び、「準備はもうできている」と、初めて「ダレス機関」の実態を話した。

ダレス機関というのは通称で、正式には第二次世界大戦勃発後、大統領命令で米政府がヨーロッパに設置した戦略情報機関OSS(Office of Strategic Services)のことをいい、アレン・ダレスがその総局長の地位にあった。

のちに設立される中央情報局CIA(Central Intelligence Agency)は、このOSSを母体に組織された機関で、アレン・ダレスは五代目長官に就任している。

また、のちのアイゼンハワー政権の国務長官を務める実兄のジョン・フォスター・ダレスは、当時ルーズベルト大統領の政治外交顧問をしており、兄弟は大統領の信任が厚かった。

ハックとOSSの仲介をしていたのは、アメリカの「ナショナル・シティー・バンク」チューリッヒ駐在員のホワイトという男と、ハックの大学の同期生で、ダレスの秘書であるドイツ人フォン・ゲフェルニッツという男だった。

この二人を通じて、ハックと西原大佐らがOSSのメンバーのジョイス(戦後、トルコ大使になった外交官)とポール・C・ブルンの2人に初めて会ったのは、昭和20年4月25日のことだった。

そして2回目は2日後の27日で、このときはハック、西原、藤村の他に津山重美 (大阪商船欧州 駐在員)と笠信太郎 (朝日新聞特派員)も同席した。

そこで日本側はダレス側に、「日米の直接の和平に関し最善の努力をしたいが、米側の御意見を知らされたい」旨のメッセージを渡した。

5月3日、OSS側からハックを通して返答があった。米国務省から、「日米直接和平の交渉を、ダレス機関を通じて始めてさしつかえない」という訓令が来たという。

東京に打たれた暗号電第一号

ダレス機関からの返答を手にした駐スイスの西原海軍武官は、5月8日の午後、和平交渉に関する第一報を東京に暗号電した。

発信相手は米内光政海軍大臣と豊田副武軍令部総長で、直接、海相、総長に届くよう「至急、親展、作戦緊急電」とした。

電信の内容は、これまでのOSSとの接触を概括し、ダレス氏は日本が和平を望むならば、「これをワシントン政府に伝達し、その達成に尽力しよう」と言明したと記し、ダレスの経歴も添えた。

この日、ベルリンではドイツが連合国に無条件降伏をし、日本をとりまく情勢はますます危機的様相を呈してきた。

スイス公使館付海軍武官からの報告電はその後も続き、朝日新聞特派員の笠信太郎記者も、かつて朝日新聞の副社長だった下村宏情報局総裁宛に、個人名義で「1日も早い和平工作を行なうべきである」と打電した。

5月21日、保科善四郎海軍省軍務局長名で待望の返書が届いた。

「貴武官のダレス氏との交渉要旨はよく分ったが、どうも日本の陸海軍を離間しようとする敵側の謀略のように思える節があるから、充分に注意せられたい」

スイス公使館の海軍武官室で返書を開いた一同は、その内容のトンチンカンぶりに啞然とした。こんな返書をダレス側に伝えるわけにはいかない。

西原大佐たちは、ダレス側には「東京からの返電はまだ来ない」と言って、東京にはドイツ降伏後のソ連の出方などの報告も兼ねて、和平工作実施要請の暗号電を打ち続けた。だが、6月20日に米内光政海相名で武官宛に届いた返書は、工作の終了を意味していた。

「貴意は知った。一件書類は外務大臣に移したから、貴官は所在公使等と緊密に提携し善処されたし」

書類を外務省に回したということは、海軍は手を引くということだ。こうして秘密裏に進められていた「ダレス工作」は、6月20日に外務省から駐スイスの加瀬俊一公使にも連絡され、半ば公になってしまった。

スイスの日本側はダレス機関に、「当事者以外には秘密」との約束が守れなくなったことを伝え、以後の工作に終止符を打った。

いや、西原武官らの申し出の前に、すでにOSSは、外務省が加瀬公使に打った暗号電報を即日解読しており、この話はダメだと判断していた。ダレスたちOSSは、日本の外務省には全く信を置いていなかったからである。

東京に無視された陸軍のダレス工作

当時、スイスのダレス機関は西原・藤村ら日本の海軍グループとは別に、陸軍のグループとも和平工作を進めていた。

この陸軍グループをダレス機関に斡旋したのは、スイスのバーゼルにあった国際決済銀行の幹部ペール・ヤコブソンという人物である。

日本側は前駐独大使館付武官で、終戦時はスイス公使館付陸軍武官になっていた岡本清福中将を中心に、加瀬俊一公使、在バーゼルの国際決済銀行の北村孝治郎理事、同じく国際決済銀行の吉村侃為替部長らである。

この「岡本・ダレス工作」は、西原大佐ら海軍側工作の頓挫の穴埋めをするかのように、1945年6月ごろから8月にかけて行なわれていた。

最初に行動を起こしたのは、在欧日本人の間では平和論者として知られていた吉村である。外務省編纂の『終戦史録』に収録されている加瀬・北村・吉村による「1945年6月ないし8月アレン・ダレスとの非公式、間接和平連絡の顚末」(昭和26年7月12日)によれば、ドイツが降伏する直前の1945年5月、チューリッヒに岡本を訪ねてこう働きかけたという。

「もう和平の手を打たねば駄目だ、丁度国際決済銀行で同僚として働いている同行経済顧問のペル・ジェイコブソン(ペール・ヤコブソン)とは気が合って別懇だし、ジェの妻君の叔父なる人は、当時英国海軍軍令部次長(戦後総督になった)で又在バーゼル米総領事館員とも懇意であり、米英側に打診するには格好の仲介者と思われる。この筋を通じ当たってみてはどうか......」

すると岡本は、「自分は軍人だ、加瀬がやるべきだ」と言った。そこで吉村は「それならば加瀬とベルリン時代以来懇意な北村から加瀬に話してもらう外ない」と言ったため、岡本は北村に面会を求め、それまでのいきさつを話して加瀬の説得を促した。北村の説得に加瀬は熟慮の末、「お国のためだ、肚芸で行こう」と答えたという。

こうして陣容を整えた日本側は、6月中頃、ヤコブソンをバーゼルの吉村宅に招いて、ダレスを通じての対米和平工作を依頼した。その時の日本側の要望は、「無条件降伏という言葉は修正すること、陛下御安泰、憲法不変、満洲国際管理、朝鮮、台湾は日本領土として残る」(『終戦史録』)というものだった。

ダレス工作を引き受けたヤコブソンはただちに行動を起こし、ヴィースバーデンのダレス邸に泊まるなどして日本の意向を伝えた。工作は概ね成功し、ダレスはワシントンとも連絡し、日本側への回答を口にしたとも言われている。

前出『終戦史録』の収録文によれば、ヴィースバーデンから帰ったヤコブソンは、北村、吉村にダレスに会った結果を伝えたという。

「その要旨は次の如きものであった。米は天皇を安泰にしたいが反対する向き(ソ連、仏、支と解された)があるので明文に書く訳にはいかぬ、アンダースタンディングとする。憲法は変更する。領土問題はノー・コメント。ソ連参戦前に交渉に入りたいというのであった」

ヤコブソンの報告は、即座に岡本中将と加瀬公使にも報告され、加瀬公使はポツダム宣言が出される10日ほど前の7月16日に、東京の東郷外相宛に大至急電で報告した。ポツダム宣言が出された7月26日以後は、連日のように関連電を打ったが、外相からは「できるだけ情報を寄こせ」と言ってきただけだった。

岡本中将も、「参謀本部へ相当打電したが梨の礫であったらしい」(『終戦史録』)という。そして1945年8月15日、日本敗戦の報をチューリッヒで聞いた岡本中将は自決した。

しかし、これら在欧日本人たちがダレス機関を通じて内示した日本降伏の希望条件は、「米国の対日和平処理に非常に参考になったことは事実のようである」(『終戦史録』)と結んでいる。

このほか米英に対する和平工作には、スウェーデン王室を通じる「バッゲ工作」や「小野寺工作」と呼ばれる和平工作もあったが、結果は「ダレス工作」と同じで、最後は日本政府や軍中央に無視され、奔走した関係者たちの"泡沫の夢"と消えていった。

その背景にあったのは、当時の日本政府の目がソ連に向いていたことである。昭和20年5月11、12、14日の3日間にわたって行なわれた最高戦争指導会議構成員会議で、軍部と政府は次の3点を目標に、ソ連との話し合いを開始することを決定していた。

一、ソ連を対日参戦せしめないこと。

二、ソ連をなるべく好意的態度に誘致すること。

三、和平に導くこと。

そして6月3日には、ソ連との話し合いのスタートともいえる、広田弘毅元首相とマリク・駐日ソ連大使との会談が箱根で開始されている。

さらに6月9日には内大臣の木戸幸一は、ソ連を仲介とする独自の和平試案を起草し、外務、陸軍、海軍に説明すると同時に天皇にも言上していた。

試案のポイントは天皇の親書を携えた特使をソ連に送り、対米英との仲介を依頼する。和平の最低条件は、国体の護持と皇室の安泰にあるというものであった。

このタイプされた木戸の試案を天皇は熱心に読んだあと、「ひとつ、やってみよ」という意味のことを言ったという。このとき木戸が考えていた特使は、なんと元首相の"反共主義者"近衛文麿だった。

しかし、歴史が証明しているように、このときスターリン首相率いるソビエト連邦は、米英など連合国に対日参戦を確約し、その準備に邁進している真っ最中だったのである。

【平塚柾緒(ひらつか・まさお)】

昭和12年(1937)、茨城県出身。取材・執筆グループ 「太平洋戦争研究会」を主宰し、数多くの従軍経験者への取材を続けてきた。 『八月十五日の真実 大日本帝国が崩壊した運命の日』 『新装版 米軍が記録した日本空襲』『玉砕の島 ペリリュー』など著書多数。

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:01月15日 00:05

- 豊臣秀長なくして「墨俣一夜城」は実現しなかった?秀吉の出世を支えた弟の戦略

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- 織田信長の妻・帰蝶は“本能寺の変の後も生きていた”と思える理由

- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- 秀吉を天下人にした弟・豊臣秀長 正反対の兄弟はなぜ仲違いしなかったのか

- 豊臣秀長は、兄・秀吉のブレーキ役だった? 天下統一を実現させた“真の功労者”

.jpg)