ポツダム宣言は米国の核使用を正当化する口実だったのか? 天皇制存置条項削除の意味

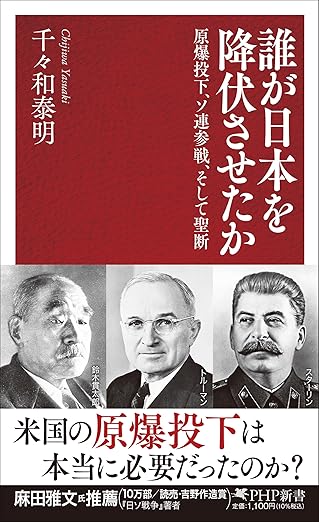

ホワイトハウスで開かれたトルーマン内閣会議の様子。右から4人目がハリー・トルーマン大統領、その左隣がジェームズ・バーンズ国務長官(写真:米国国立公文書館所蔵、1945年8月10日、Wikimedia Commons)

ホワイトハウスで開かれたトルーマン内閣会議の様子。右から4人目がハリー・トルーマン大統領、その左隣がジェームズ・バーンズ国務長官(写真:米国国立公文書館所蔵、1945年8月10日、Wikimedia Commons)

ポツダム宣言は、日本を降伏させるための声明として知られているが、米国の核兵器使用を正当化する口実だったとする見方もある。果たしてそれは本当なのだろうか? 戦争終結論を研究する千々和泰明氏が解説する。

※本稿は、千々和泰明著『誰が日本を降伏させたか 原爆投下、ソ連参戦、そして聖断』(PHP新書)より、内容を一部抜粋・編集したものです。

「核使用の口実」は本当か

核外交説は、米国には対ソ外交上の必要性から、日本の降伏問題とは関係なく、積極的に核を使用したい動機があったとする。

だがそうだとすると、米国が核使用の前に、ポツダム宣言を発出して日本に降伏を促したこととつじつまが合わなくなるのではないか。

そこで、「ポツダム宣言は核使用の口実だった」という解釈が出てくる。あくまで日本が拒否してくれることを前提に発したものにすぎず、真の目的は核使用の正当化にあった、というのだ。

その重要な傍証として挙げられるのが、ポツダム宣言の草案から「天皇制存置条項」が削除された、という問題である。

じつはポツダム宣言の草案には、重要な部分で最終的な成案とは違うところがあった。それが天皇制存置条項である。

戦争終結に際し日本側がもっとも重視したのは、「国体護持」だった。「国体」とは、今ではほとんど使われることのない日本語だが、「天皇を中心とする日本の国の在り方」といったくらいの意味である。と言っても何とも曖昧だが、具体的には天皇制存置を指す、と言い換えることができるだろう。

なぜ天皇制存置が問題になるかと言えば、連合国側の一部では、日本軍国主義の元凶は天皇制にあると信じられており、昭和天皇の処罰や天皇制の廃止が主張されていたからである。1945年6月末の米世論調査では、日本降伏後に天皇をどう取り扱うかについて、「処刑すべき」と答えた割合が約33%を占め、「裁判、終身禁固または流刑」を求める意見も約37%に達していた。「天皇制存置を認めてもよい」とする声は、たった7%ほどしかなかった。

日本軍は「天皇陛下のご命令により」と言って軍事行動を起こすし、死ぬときは「天皇陛下万歳!」と叫ぶ。これらは外国から文字どおりそのまま受け止められて、「侵略戦争を命じているのは天皇だ」ということになった。

米国政府内でも、「皇位が過去に戦闘的愛国主義者や産業拡張主義者によって利用されたように将来も利用されるのなら、新たな戦争が起き、将来再び命が失われることになる」との意見があった(U.S. Department of State, Foreign Relations of the United States〈FRUS〉)。

天皇制存置を支持する立場のジョセフ・グルー国務次官に対しても、「もし皇帝〔天皇〕が、日本が戦争を生み出す能力において重要でないのなら、なぜ日本の軍部は皇帝〔天皇〕の存置に固執するのか理解できない」「現在の日本を支配している人間が君主制が死活的だと考えるのには何か理由があるはずだ」といった反論がなされた(FRUS)。だから戦争終結の条件として、天皇制存置が絡んでくることになった。

しかし日本側としては、天皇の処罰や天皇制の廃止は絶対に受け入れられない。そこで米側の一部では、日本に天皇制存置を保証することで、降伏を促すことができる、との考えがあった。こうした考えをとったのは、グルー国務次官やヘンリー・スティムソン陸軍長官たちである。

そこでスティムソンらの意向を反映して、ポツダム宣言の草案には、占領によって樹立される日本の新政府が、「二度と侵略の野心を抱かないと世界を完全に納得させられるのであれば、現王朝の下における立憲君主制を含みうるものとする」とする条項が入っていた。

だが、天皇制存置条項はジェームズ・バーンズ国務長官の反対を受け、ハリー・トルーマン大統領もバーンズの意見に同調した。その結果、ポツダム宣言の草案にあった天皇制存置条項は7月23日に中国・重慶(国民政府)の蔣介石総統へ同意を得るため送付された時点で削除されることになった。

歴史を結果から逆算する誤り

「トルーマン大統領とバーンズ国務長官の真の目的は、日本に対する核使用とその正当化にあった。ポツダム宣言は核使用を正当化するための口実であり、そのなかではじめから日本が受諾できない条件を突きつけておく必要があった。だから天皇制存置条項は削除されたのだ」。こう主張するのが、言わば口実説である。

たしかにやがて日本に対して核が使用されたとき、それに先立って連合国がポツダム宣言を発出しており、日本が早期に受諾しなかった事実は、核使用の正当化の根拠となった。

だが少し考えてみると、口実説のおかしさに気がつくはずである。ポツダム宣言には「日本国民の自由意思」による天皇制存置を認めていると解釈できる余地が残っていた。

もしトルーマンやバーンズの「当て」が外れて、天皇制存置条項なしのポツダム宣言であっても日本によって即時受諾されてしまった場合、日本に対する核使用という「真の目的」は果たせなくなるが、そのリスクをトルーマンたちがどう考えていたのか、という重大な疑問が残るからである。

天正10年(1582年)に起こった本能寺の変の黒幕は豊臣秀吉だった、という説がある。織田信長に対する明智光秀によるこのクーデターが、秀吉の天下という結果につながったからである。

だがそうした結果が生じたのは、光秀のクーデターが成功したからにほかならない。もし失敗すれば、生き残った信長は光秀側を殲滅すると同時に、その背後関係を徹底的に洗い、やがて秀吉にたどり着くはずだ。そのことを想像しただけで、秀吉は背筋が凍っただろう。しかも秀吉自らが直接反乱軍の指揮をとるのではなく、その成否は遠方にいる他人に委ねなければならないのである。そのような大きすぎるリスクを進んで負わなければならない理由はどこにもない。

ポツダム宣言の草案から天皇制存置条項が削除されたことをもって、同宣言が核使用の口実だったとするのは、歴史を結果から逆算して説明しようとする誤りを犯してはいないだろうか。

天皇制存置条項の効果

トルーマン大統領とバーンズ国務長官が天皇制存置条項に反対したのは、これによって日本に早期降伏を促すのではなく、逆に戦争を長引かせることになりかねない、と懸念したからだった。

なぜかと言えば、日本側が弱みにつけ込んでくる可能性が考えられるからである。

天皇制存置条項は、日本から見るとこういうことになる。「自分たちも戦争で深刻な状況に置かれているが、米軍も疲弊している。だから米側は天皇制存置の保証まで条件を緩和してきた。ここで折れずに戦い続ければ、占領や武装解除、戦犯処罰についても、よりよい条件を引き出せるようになるかもしれない」。

実際に日本側では、ポツダム宣言発出後の8月3日に開かれた閣議で、鈴木貫太郎首相が次のように発言している。「そういうこと〔ポツダム宣言〕を敵側がいうということは、向う側に最早戦を止めねばならない実情が出来たのである。〔中略〕そういう時期こそ此方はしっかりと構えて居れば、向こうが先にへこたれるから、そういう宣言をラジオ放送したからといって何も戦争を中止する必要はない」(石黒忠篤『農政落葉籠』)。

さらにバーンズは、天皇制存置条項まで含めてあげたのに、日本が対日宣言受諾を拒否した場合のことも懸念した。その場合、トルーマン政権の面目が丸つぶれになる。天皇制存置条項が早期戦争終結につながるという主張と、逆効果になるという主張。トルーマンは、逆効果になるという主張のほうに説得された。

ここで問題になるのが、もしポツダム宣言に天皇制存置条項が含まれていた場合、日本は早期に受諾したかどうかという点である。

可能性はあった、とする見方もたしかにありえる。その場合、日本に対する核使用は回避されていたことになる。

ただ、ポツダム宣言が発出された時点で日本は、ソ連の仲介による戦争終結の可能性にすがっていた。

そのことを考慮すると、実際に発出されたものとの違いが天皇制存置条項の有無だけだったとすれば、早期受諾の決定打になったとはまで言えないのではないだろうか。

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:01月31日 00:05

- 織田信長の妻・帰蝶は“本能寺の変の後も生きていた”と思える理由

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- 織田勘十郎信行~信長に反逆して殺された実弟

- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流

- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語

.jpg)