名将・今村均は、自決を覚悟した軍司令官をどうやって制止したか――「ガダルカナル島撤収作戦」の内側で起きた真実

ソロモン諸島 ガダルカナル島

日本が敗戦した太平洋戦争(大東亜戦争)において、悲惨さを極めた戦闘の一つに、ガダルカナル島をめぐる争奪戦がある。餓(ガ)島とも呼ばれたそのガダルカナル島からの撤収作戦(1943年1月~2月)は今からおよそ80年前に行なわれた。現場を統率していた軍司令官は知将として知られる百武晴吉中将だったが、大陸命により、当時、第八方面軍司令官であった今村均が、この作戦遂行の指揮も執ることになった。

歴史研究者の岩井秀一郎氏は、今村均という名将の「指揮統率方法を通じてみえてくる姿が、今もって、日本人が目指すところの生き方の一つの指標であるように思えてならない」という。

あの大戦のなかで、聖将とも仁将とも云われた今村均は、この作戦終了後に陸軍大将となり、終戦の日まで、多くの部下とともにラバウルの地で戦い抜くことになった。時代が変わっても、この名将の死生観に学ぶべきところは大いにあるはずである。

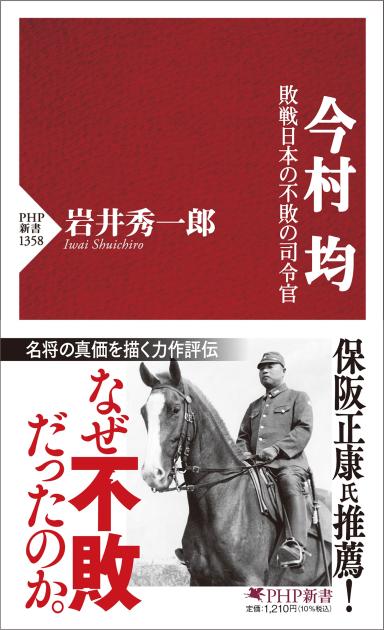

※本稿は岩井秀一郎著『今村均 敗戦日本の不敗の司令官』(PHP新書)より、一部を抜粋編集したものです。

ガダルカナル島における戦況の悲惨さ

ミッドウェー海戦――戦勝を続けていた連合艦隊にとっては大きな挫折であったが、その海戦から間もない1942(昭和17)年6月16日、ソロモン諸島のガダルカナル島に、海軍の設営隊が上陸して飛行場を作りはじめた。

ところが飛行場がほとんど出来上がった8月7日、艦砲射撃の後にアメリカ海兵隊第一連隊、第五連隊が上陸を開始したのである。こうして、ガダルカナル島(以下、ガ島)を巡って壮絶な争奪戦が始まった。

離島の奪回となれば陸軍が動く必要があるが、当初陸軍中央部にはガダルカナルに飛行場が建設されることすら知らされていなかった。その場所すら知られていなかったガ島の奪回部隊に選ばれたのは、歩兵第二十八連隊長、一木清直大佐率いる一木支隊である。

一木支隊は2つの梯団に分けられ、一木支隊長がまず第一梯団約900人を率いてタイボ岬へと上陸した。時に8月18日である。一木の第一梯団は、21日にアメリカ海兵隊に夜襲を敢行したが、これは海兵隊の火力とすでに進出していた敵航空機の攻撃にもさらされ、あえなく全滅した。

一木支隊長は軍旗を敵に渡すまいと奉焼し、自決した。参謀本部は一木支隊との連絡がとれなくなったことから23日に一木支隊の残存部隊と川口清健少将率いる歩兵第百二十四連隊の基幹を合わせた川口支隊をガ島に投入することにした。

川口支隊は一度は敵の空襲によって渡島を諦めざるを得なかったが、それでも30日には川口と支隊1200名をタイボ岬に上陸させた。9月7日までには増援も輸送し、別働隊として岡明之助大佐が550名を率いてガ島西端のエスペランス岬に上陸した。

川口支隊が4000名、岡別働隊が五550名、一木支隊よりははるかに大きな兵力である。この兵力をもって、川口少将は飛行場を奪回すべく夜襲を敢行した。

一時は飛行場に肉薄したこの攻撃も、結局は失敗を余儀なくされた。以後、川口支隊は独力での飛行場攻撃を行うことが出来なくなった。

知将・百武晴吉と、仁将・今村均

ここにきて、ようやく大本営はこの場所の重要さに気がついた。かつて今村の指揮下にあった第二師団は当時第十七軍の下にあったが、これをガ島奪回に派遣することにしたのである。もうひとつ、これもかつて今村と共にジャワ攻略に参加した第三十八師団もガ島へ向かうことになった。

これらを統括する第十七軍には中将の百武晴吉が任ぜられ、さらに大本営から派遣参謀として辻政信中佐、杉田一次中佐らもかけつけた。

こうして万全の陣容を整えたかにみえた日本軍は、10月24日、飛行場への夜襲によって攻撃を開始した。しかし、やはりこの攻撃も米軍の火力に阻まれ、26日には中止せざるを得なかった。すでに制海権、制空権ともに敵に握られており、日本軍の物資は欠乏するばかりだった。弾薬はもちろん、食料や医療品も届かず、病に倒れ、痩せ衰える兵士が続出した。

さらに中央ではガ島へのさらなる増援のために船舶徴用を主張する参謀本部と、国力造成のためにこれ以上の船舶徴用を認めない構えの陸軍省が対立。ついには、第一部長の田中新一が東條首相の前で暴言を吐いたり、軍務局長の佐藤賢了と殴り合いを演ずるなど醜態をさらし、中央から遠ざけられることになった。

この危機に対処するために新設されたのが第八方面軍であり、その司令官として選ばれたのが今村だったのである。

今村が11月15日東京の参謀本部を訪ねると、総長の杉山元から次のような任務を言い渡された。

「貴官は、南西太平洋に反攻してきた連合軍に対し、<1>近く支那戦場から、ラバウル方面に転送される、第六、第五十一の両師団をひきい、現にガダルカナル島で、苦戦中の第十七軍(司令官百武中将、第二、第三十八師団を主幹とす)を併せ指揮し、同島に在る米軍を撃砕せよ。<2>近くニューギニア方面に輸送する第十八軍(司令官安達中将、第二十、第四十一両師団を主幹とす)をも統率し、現に東部ニューギニアに苦戦中の堀井混成旅団を併せ指揮し、同方面の豪軍を撃砕せよ」

こうして、今村の権限と責任はより大きなものとなり、広大な太平洋でアメリカをはじめとする連合軍と向かい合うことになった。

「ガ島」の攻防のなかで今村司令官に覆いかぶさるジレンマ

今村が指揮下に入れるはずだった第三十八師団だが、この時すでに輸送中敵航空機と潜水艦の襲撃を受けており、ほとんどの輸送船が沈没した。ガ島に上陸出来たのは、師団長以下わずかの人員だけだった。

杉山から新しい任務を言い渡された翌日、今村は宮中に召し出され、拝謁を受けた。「南東太平洋方面よりする敵の反攻は、国家の興廃に、甚大の関係を有する。速かに、戦勢を挽回し敵を撃攘せよ」

今村は「憂色を漂わせ給える玉顔」を拝し、なんとしても任務を完遂しなければならない、という思いを強くしたのである。

11月20日未明、今村は参謀長となる加藤鑰平中将以下の参謀、副官を率い、海軍の水上飛行艇で横浜を飛び立ち、4500キロ離れたニューブリテン島のラバウルに向かった。翌日は連合艦隊の泊地であるトラック島に立ち寄り、司令長官の山本五十六と打ち合わせも行なった。

22日、今村はついにラバウルに到着した。今村は中国方面から増援に来る二個師団を待ち、自ら奪回に行くまで健闘してくれ、と連絡すると、第十七軍司令官の百武中将からは、次のような電報が届いた。

「既に糧食の補給を受けざること半月、それ以前の少量給与と相まち、大部分は栄養失調におちいり、饑餓による戦死者、日日平均百に及び、攻撃行動に堪え得る体力を保持する者、ほとんど皆無なり。軍は密林内塹壕により、辛うじて敵の攻撃を撃退しあり、敵は我が頑強なる防戦に恐れ、陣内に突入し来らざるも、熾烈なる弾幕を浴びせ、とくに其の航空戦力を以て、補給を遮断し、我が全員の餓死を待ちあるが如し」

これから島を奪回しようというのに、増援を待っているうちに第十七軍が壊滅してしまっては意味がない。今村らは海軍とも協力し、なんとか物資の輸送に骨を折っていた。

しかし、敵の制海・制空権下ではどうしてもうまくいかない。輸送には速力の早い駆逐艦などが使われていたが、損害が重なる。

12月のある時、海軍側の責任者が今村に、海軍本来の任務でない糧食の輸送で損害が増えるのは作戦に支障をきたすので、「遺憾ながら」これ以上の糧食の輸送はあきらめてほしい、と訴えてきた。

「そう致しますことはガ島の奪回を断念することになります。ガ島の占有は海軍のため絶対必要との主張ではじめられ、それへの糧食補給は、海軍で保障されることとなってるように承知しております。このために駆逐艦の多くが蒙る損害につき憂慮されるお気持ちはよくわかります。海軍においてもガ島の奪回は諦めると決意され、大本営から私共の任務を変更してまいればともかく、そうでなければ、出先き指揮官だけの独断で、このことを決めることはいかがのものでしょう……」

確かに、そもそもの発端は海軍側がこの島に飛行場を建設したことにある。今村も、ガ島への輸送が非常に困難であることは理解していた。それでも、今村の任務はあくまで敵の「撃攘」であり、ガ島の奪回である。ここにジレンマがあった。

次のページ

玉砕か、撤退か――大本営の決定を待つなかでの究極の判断 >

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:03月04日 00:05

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- 豊臣秀長なくして「墨俣一夜城」は実現しなかった?秀吉の出世を支えた弟の戦略

- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- 国宝級の発見「巨大蛇行剣」から何が分かったのか? 謎の4世紀の姿を探る鍵

- 日本史において、天皇はいかなる存在だったか【戦国~昭和編】

- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語

.jpg)