国破れて名指揮官あり――「責任」を全うした今村均という「不敗」のリーダー

今村均と10万将兵が戦い抜いた、現在のニューブリテン島ラバウル

写真:sannkou / PIXTA

侵攻や紛争の絶えないグローバル社会……。今年も、日本には、終戦記念日がやってくる。

かつて日本が敗戦した太平洋戦争(大東亜戦争)において、終戦まで「不敗」だった旧日本陸軍の名指揮官がいる。名は、今村均。

そう聞くと、猛将や闘将のイメージが湧くかもしれないが、今村は、聖将とか仁将といわれ、「聖書」や「歎異抄」を愛読する人物だった。

敗戦が色濃くなる中、敵中に孤立したニューブリテン島のラバウルで、司令官・今村均大将は、何を考え、どう行動し、10万人もの部下たちの命を守り抜こうとしたのか。

歴史研究者の岩井秀一郎氏は、「その指揮統率方法を通じてみえてくる姿が、今もって、日本人が目指すところの生き方の一つの指標であるように思えてならない」という。

経済敗戦の様相が色濃くなってきた令和日本において、この「今村均」という名将に、学ぶべきは限りない。

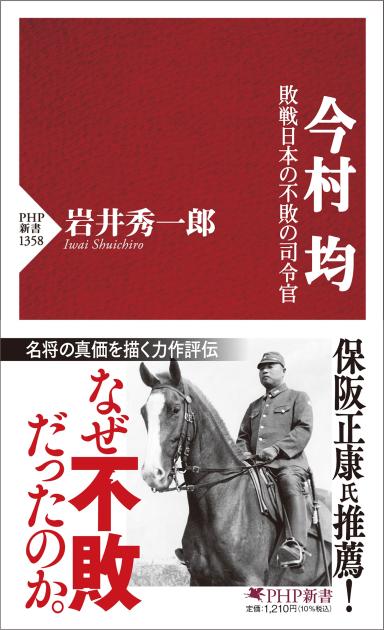

※本稿は岩井秀一郎著『今村均 敗戦日本の不敗の司令官』(PHP新書)より、一部を抜粋編集したものです。

近代的リーダーシップを発揮した古き良き日本人

今村均は、大東亜戦争(太平洋戦争)開戦時に第16軍司令官として活躍し、最後は要衝ラバウルで第8方面軍司令官として終戦を迎えた陸軍大将である。

開戦時、蘭印(オランダ領インドネシア)を攻略し、温情主義的な統治によって成功を収めた。第8方面軍司令官時代は、大東亜戦争の転機となったガダルカナル島からの撤退を指揮した。その後はニューブリテン島のラバウルを要塞化し、徹底的な自給自足体制を整えて連合軍の反攻に備えた。第8方面軍の構築した要塞は連合軍の攻略を躊躇させるほど 強力なものであり、とうとうラバウルは連合軍の上陸を見ずに戦争の終結を迎えた。

結果として日本は戦争に敗れてしまったものの、今村のいるラバウルは最後まで統率を全うしたのである。敗北した戦争において、「常勝」の指揮官という呼び方はおかしいかもしれない。

しかし、少なくとも今村は自らの権能の及ぶ範囲においては「不敗」の指揮官だったといって良いだろう。

そして、戦争が終わっても今村は指揮官の責任を放棄しなかった。戦後オーストラリア軍の戦犯裁判によって禁錮十年の判決を言い渡された今村は、昭和24(1949)年に巣鴨拘置所へと移される。虜囚の身としてではあるが、今村は帰国出来たのである。家族も会いに来ることは出来た。しかし彼は旧部下がパプアニューギニアのマヌス島の劣悪な環境で収容されているのを見過ごせなかった。今村は、誰もが戻りたかった祖国に帰ってきたにもかかわらず、志願してマヌス島へと向かった。

今村はマヌス島の刑務所でも部下を励まし、寄り添い続けた。収容所が閉鎖されるまで同地に留まった今村は、最後まで指揮官としての役割を全うしたのである。

戦後、こうした今村の態度は人々の間にも知られ、悪評が先行する軍人たちの中で数少ない名将、仁将として尊敬を受けた。指導者としての今村は、軍隊がなくなった戦後でも多くのリーダーの理想となった。

今村は乃木希典に深い尊敬の念を抱いていたが、今村自身もあるべき指導者の姿として仰がれた。あるいは今村の人格面に「古き良き日本人」の姿を見出し、あるいはその近代的なリーダーシップを参考にしたのであろう。

現代の視点でみた「今村均」の資質と能力

歴史は「循環的、反復的」なものだという。ならば、今の時代に、敗戦色濃厚な大東亜戦争末期に何らかの学びを得ることは意義のあることだろう。

負け戦という、自分が置かれた境遇をあるがままに受容して、そのうえで、精一杯自分の役割や責務を全うする―。そうした今村の生き方を取り上げた書物は少なくない。中には今村旧知の人々に取材したものもある。

今村と同世代の人々の話を聞くことは現在では不可能であり、そうした人々の証言によって成り立った伝記類は貴重である。だが、時代が経てば新たな史料の発見、研究の進展もある。幾度も書かれてきた著名な軍人の姿を、現代の視点から照射すると、どうなるのか。筆者は、今村の真価は、より一層はっきりするものになると思えてならない。

今村が、明治に生まれ、軍隊という環境の中で育ち、数万人の命を預かって戦争を戦い、 つねに死を覚悟していた人間である以上、現代を生きる我々には共感出来ない部分もあって当然である。

しかし、その指揮統率方法を通じてみえてくる姿が、今もって、日本人が目指すところの生き方の一つの指標であるように思えてならないのである。

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月01日 00:05

- 織田信長の妻・帰蝶は“本能寺の変の後も生きていた”と思える理由

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- 織田勘十郎信行~信長に反逆して殺された実弟

- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流

- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語

.jpg)