米国が描いた「日本を無条件降伏させる」シナリオ ソ連の対日参戦という選択肢

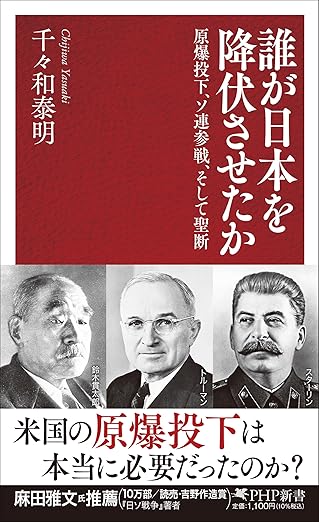

1945年2月に行なわれたヤルタ会談。左からウィンストン・チャーチル英首相、フランクリン・ローズヴェルト米大統領、ソ連最高指導者ヨシフ・スターリン(写真:米国国立公文書館)

米国は、日本との戦争をどのように終結させようとしていたのか? 当時構想されていた3つのシナリオについて、防衛省防衛研究所国際紛争史研究室長の千々和泰明氏が解説する。

※本稿は、千々和泰明著『誰が日本を降伏させたか 原爆投下、ソ連参戦、そして聖断』(PHP新書)より、内容を一部抜粋・編集したものです。

無条件降伏政策を押しつける

そもそも米国は、日本との戦争をどのように終結させようとしていたのだろうか。

米国がこだわったのは、日本が「無条件降伏」を受け入れるかたちでの戦争終結だった。1943年1月、フランクリン・ローズヴェルト大統領とウィンストン・チャーチル英首相は、フランス領モロッコのカサブランカで連合国首脳会談を行なった。そして会談終了後の24日にローズヴェルトは記者会見を開き、ドイツや日本などの枢軸国に対して「無条件降伏を求める」との方針を表明した。

アドルフ・ヒトラーが率いるナチス・ドイツは、世界征服や、ユダヤ人絶滅、ソ連への「人種戦争」などを試みた。そのような危険極まりないナチス・ドイツに対してローズヴェルトは、無条件降伏を押しつけることが「数世代にわたる世界平和への信ずべき理由のある保証」になると語った。

またローズヴェルトは、1918年になされた第一次世界大戦の終結は失敗だったと見なしていた。第一次世界大戦でドイツを徹底的に叩きのめしておけば、第二次世界大戦は防げたはずだと考えたのである。

これに対し米国政府の一部や他の連合国のあいだには、ただ「無条件降伏」を求めるだけでは曖昧だし、枢軸国側が抵抗を強めることになるとの懸念もあった。だがローズヴェルトは、一度無条件降伏を勝ち取っておき、あとで問題が起これば柔軟に対処すればいいだけだから、無条件降伏の内容を詰める必要はないとの考えだった。

カサブランカ会談より約1年前の1941年12月7日(ハワイ時間)に、日本は真珠湾を奇襲攻撃した。日本軍国主義の脅威はナチズムと同列に扱われ、日本に対しても無条件降伏政策が適用されることになった。

ローズヴェルトは、ドイツの無条件降伏直前に死去し、ハリー・トルーマンが大統領職を継承した。あわせてトルーマンは、日本に対する無条件降伏政策も受け継いだ。

たしかに、米国も日本との戦争を早期に終わらせようとしていた。しかし、単に少しでも早く戦争が終わればいい、というわけではなかった。米国が求めていたのは、あくまで自分たちが掲げる条件が満たされること、すなわち日本軍国主義の脅威を根絶するために無条件降伏させることを前提としたうえでの、早期戦争終結だった。逆に言うと、日本が無条件降伏をしない限り、戦争を続けるということである。

ソ連の対日参戦というオプション

それでは、日本に無条件降伏を受け入れさせるためにはどうすればよいか。

第一に、米軍による日本本土侵攻である。1945年6月18日、トルーマンと軍部首脳は対日戦略会議を開き、この場で日本本土侵攻作戦が決定された。日本本土侵攻は二段階で行なわれることになり、第一段階である南九州上陸作戦(オリンピック作戦)を11月1日に、第二段階の関東平野上陸作戦(コロネット作戦)は翌1946年3月1日に開始することが予定された。これらはあわせて「ダウンフォール」作戦と名づけられた。ダウンフォールとは、「殲滅」を意味する。

しかし、日本本土侵攻には大きなデメリットがあった。言うまでもなく、米軍の犠牲の増大である。対日戦略会議に先立つ6月15日に米軍の最高参謀機関である統合参謀本部がとりまとめた報告書によれば、日本本土侵攻を実施した場合、米軍の戦死者数は約4万人にも上ると予想されていた。

そこで米国は、できるだけ自分たちの犠牲を回避しながら、日本を無条件降伏させる方法を模索していた。それが第二の、ソ連の対日参戦というオプションだった。太平洋方面から米国が、そして大陸方面からはソ連が攻め入り、日本を挟み撃ちにするということである。ドイツを東西から挟撃して倒したのと同じやり方である。

ソ連の対日参戦については、この年の2月11日にすでに連合国のあいだで秘密裏に約束されていた。当時のソ連領クリミア半島のヤルタに、ローズヴェルト、チャーチル、そしてソ連の最高指導者ヨシフ・スターリンが参集し、来たるドイツ降伏を見据えて開催した連合国首脳会談の場でのことである。その内容は、ソ連はドイツ降伏の2〜3カ月後に対日参戦し、その見返りとして、日本領千島列島はソ連に引き渡す、とするものだった。いわゆる「ヤルタ密約」である。

実際にソ連はこのヤルタ密約にもとづき、ドイツ降伏からほぼちょうど3カ月後に当たる8月9日に対日参戦する。

たしかにソ連は、連合国の一員として米国などとともにドイツと戦った。だが一方で、日本とは1941年4月13日に日ソ中立条約を結び、お互いに中立関係にあったはずだ。日ソ中立条約は1946年4月まで有効だったから、ソ連の対日参戦は明らかに国際法違反である。

またそもそも米国は、第二次世界大戦を戦う理念として1941年8月14日に「大西洋憲章」を定め、そのなかで「領土不拡大の原則」を掲げていたはずである。たしかに連合国は、1943年11月27日の「カイロ宣言」で、日本が「暴力及貪欲に依り」略取した地域から日本を駆逐するとしていた。

しかし千島列島は1875年に明治政府とロシア帝国が結んだ樺太・千島交換条約によって平和的に日本の領土となったところだから、はじめからカイロ宣言の対象となるはずがない。米国がソ連に対日参戦の見返りとして千島列島を「引き渡す」と約束することは、自らが掲げた領土不拡大の原則を汚す行為だった。そしてこのことが、今日まで続く北方領土問題につながっていく。

ともかく、米国とソ連はヤルタでソ連の対日参戦に関する密約を交わした。

ただし、ソ連が参戦することで、戦後の東アジアでソ連の影響力が増大することは容易に想定できる。米国とソ連の協力関係も次第に揺らいでいくことになるから、米国としては戦後東アジアにおけるソ連の影響力増大はできれば避けたい事態だった。

こうしたなか第三のオプションとして考えられたのが、当時米国が極秘裏に開発中だった核の使用だった。

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:01月24日 00:05

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- 織田信長の妻・帰蝶は“本能寺の変の後も生きていた”と思える理由

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- 日本史において、天皇はいかなる存在だったか【戦国~昭和編】

- 秀吉を天下人にした弟・豊臣秀長 正反対の兄弟はなぜ仲違いしなかったのか

.jpg)