圧倒的不利だった日本海軍...真珠湾攻撃を成功に導いた「世界初の空母機動部隊」

現在の真珠湾

空母搭載の航空機の役割は偵察と着弾観測が常識とされる時代、日本海軍は世界初の空母機動部隊を築き上げた。世界が驚愕した、その奇抜ともいえる戦術の発想は、どこから生まれてきたのか?

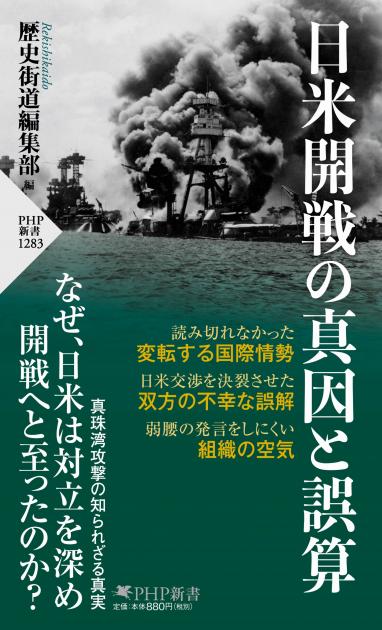

※本稿は、歴史街道編集部編『日米開戦の真因と誤算』(PHP新書)を一部抜粋・編集したものです。

日本海軍に課せられた制約

今から80年前の昭和16年(1941)12月8日、その報せに世界が震撼した。日本海軍による真珠湾攻撃である。戦争回避への努力は実らず、超大国アメリカとの開戦に追い込まれた日本。真珠湾攻撃は、そんな日本が開戦劈頭、敵の主力艦隊に痛撃を与えるべく臨んだ、伸るか反るかの大勝負であった。

そしてこの困難な奇襲作戦を成功させたのが、日本が世界に誇る「空母機動部隊」なのである。空母(航空母艦)はあくまで主力の戦艦や巡洋艦に随伴し、搭載する航空機で偵察や弾着観測を行なう、補助艦艇という認識が一般的だったのである。

ところが日本海軍は、空母を集中運用することを発想し、多数の艦上機による強力な打撃力で、ハワイの米太平洋艦隊を壊滅させることに成功した。海戦史上前例のない革命的な航空攻撃作戦であり、これまで海戦の主役として君臨し続けてきた戦艦を航空機が瞬く間に葬り去ったことに、世界は瞠目したのである。

では、なぜ日本海軍は世界に先駆け、最強の空母機動部隊を生み出すことができたのだろうか。まず押さえておかなくてはならないのは、第一次世界大戦(1914~18年)の後に、日本海軍に課せられた「制約」である。

1921年(大正10年)、アメリカの呼びかけでワシントン会議が開かれ、過熱する余り各国の経済的負担になっている建艦競争に歯止めをかけるべく、海軍軍縮条約が結ばれた。日本海軍にとって痛恨であったのは、主力艦(戦艦・巡洋戦艦)の保有比率が対米英6割に制限された点である。

以後、日本海軍は「対米劣勢」を前提とせざるを得なくなる。主力艦同士の従来の戦い方では、もはやアメリカ相手に勝ち目はない。海軍内では4割の差を埋めるための、様々な意見が出た。そうした中で、一部の人間が目をつけたのが航空機の存在であった。

「空飛ぶ水雷戦隊」という発想

そもそも日本海軍が航空機と空母に着目するきっかけを作ったのは、秋山真之である。日露戦争時の連合艦隊首席参謀として知られる秋山は、第一次大戦直後、自身がまとめた戦術教科書の改訂の際に「今後、陸上機を発着艦させられる母艦が必要」と述べ、洋上で(フロート付き水上機ではなく)陸上機を対艦攻撃に用いる可能性を示唆した。

第一次大戦で航空機は進歩を遂げたが、空母はまだ産声をあげたばかりであり、先見の明というべきだろう。また海軍内における航空機を対艦攻撃に用いる模索は、第一次大戦で航空魚雷が本格的に使用され始めたことも後押しとなる。

他国に比べて雷撃を重んじる日本海軍は、航空魚雷が実用化すると、艦隊決戦に使用できないかと考えた。折しも大正11年(1922)に、鳳翔が世界初の正規空母として完成する。また同年、一〇式艦上雷撃機の試作機も完成した。

三葉のこの雷撃機はまだ実用にはほど遠いしろものであったが、雷撃のできる航空機を空母が10機、20機と搭載するようになれば、駆逐艦の水雷戦隊に匹敵する攻撃力を空母が持つことが可能になる。

日本海軍の艦隊決戦の基本パターンは、水雷戦隊で敵艦隊の戦力を削いだ後に、主力艦隊が決戦を挑むという「漸減作戦」であった。ここに、もし水雷戦隊と同等の攻撃力を持った空母を動員できれば、駆逐艦による雷撃の前に、航空機による雷撃をもう一段階、加えることができる。

そうなれば決戦前に敵戦力の2、3割を減らすことも夢ではなく、「対米6割」の日本海軍でも、アメリカと五分の状態で主力艦同士の決戦に持ち込むことが可能になるのである。この大正11年前後に芽生えた、いわば「空飛ぶ水雷戦隊」という発想こそが、後の空母機動部隊の原型であった。

なおワシントン会議において、空母は主力艦として扱われてはいない。当時の世界の認識では、空母は巡洋艦から派生した補助艦艇に過ぎなかった。またワシントン会議では、建造中の戦艦、巡洋戦艦を空母に改装するならば多少残してもよいことになり、そうした経緯で生まれたのが赤城、加賀という大型空母であった。

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月11日 00:05

- なぜ関東には有力な戦国大名が育たなかった? 原因となった「室町幕府の分断統治」

- 朝ドラ『ばけばけ』小泉八雲・セツの関係性を深化させた「大磐石のアシスト」

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流

- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件

- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語

.jpg)