織田信長の妻・帰蝶は“本能寺の変の後も生きていた”と思える理由

消息が途絶えた理由

このような生存説を踏まえた上で、もし帰蝶が信長没後まで健在だったとしたら「なぜどこにも消息が残されていないのか」ということについても考えてみたい。

歴史の研究家でもない私がここまで踏み込むことにはいささかためらいもあるけれど、あえてここで述べておきたい訳は、拙著『帰蝶』を書いた際にとても重大なことに気づいたからだ。

裸一貫から出世をした豊臣秀吉には子飼いの家臣がいない。それでも取り立てられた時期によっていくつかの家臣団ができ、のちには信長時代からの家臣と石田三成のような新興の家臣とのあいだで争いが起こっている。

徳川家康も、正室の築山殿を殺害した一件では、今川家からついてきた家臣団と三河岡崎の家臣団とのあいだのいさかいが一因になっていたと考えられる。

信長の家臣団にも、一族である"連枝衆"の他に"尾張衆""美濃衆"がいて、そこに細川藤孝や蒲生氏郷、荒木村重といった武将たちも加わってくる。誌面の関係でここに詳しく述べることはできないが、実は、この家中での派閥形成には信長の妻たちも大いにかかわっている。

信長は尾張国に帰蝶を迎え、帰蝶と共に、帰蝶の郷里である岐阜城へ移った。吉乃を側室にしたのは、吉乃の実家である生駒家を身方につけてその周辺に勢力を広げるためでもあり、このときは小牧山城を築いて吉乃の居城とした。

安土城はお鍋の方の生家やその先夫の城に近い。だからお鍋の方は、近隣の武将たちの要として安土城へ入った。築城と妻子、家臣団は、みっつながら侵略した地域と密接に結びついている。領土を広げるということは、つまり、城を築き、妻子を置き、家臣団を形成することだ。

となれば、帰蝶の謎も解ける。帰蝶は、腹を痛めた子ではなかったとしても(吉乃が産んだという説の他、帰蝶の妹の子という説もある)尾張で生まれ、のちに岐阜城主となった嫡子・信忠の後見として、岐阜城にいたと考えてはどうか。

だとしたら、信忠が四国へ出陣する際に帰蝶が安土城へ行き、そこで本能寺の変の知らせを聞いたとしてもおかしくはないし、信長が安土城で政に専心していたころの帰蝶が普段は岐阜城に住んでいたのであれば、当時の公の記事に登場しなくてもなんらふしぎはないだろう。

帰蝶は母として信忠を養育し、自分の郷里──父道三から譲り受けた美濃国を、美濃衆の期待のもと、信忠が立派に治める日を夢見ていたにちがいない。

その信忠が、信長ともども、自分の母の同族である明智の謀反に斃れたことは、悲しみを通り越して、筆舌に尽くしがたい運命の皮肉に懊悩したのではなかったか。

戦国の女たちの拠り所は、夫でも家でもなく、我が子だった。そう考えると、独り遺された帰蝶は、たとえ生き永らえたとしても、神仏に我が子の菩提を弔いつつ、ひっそりと寂しい晩年を過ごしたのではないかと思われる。

【諸田玲子(もろた・れいこ)】

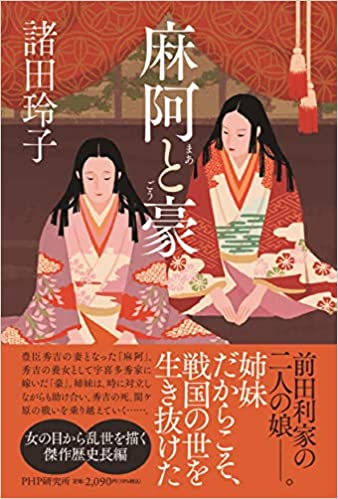

作家。静岡県生まれ。上智大学文学部英文科卒。平成8年(1996)、「眩惑」でデビュー。15年(2003)、『其の一日』で吉川英治文学新人賞、19年(2007)、『奸婦にあらず』で新田次郎文学賞、24年(2012)、『四十八人目の忠臣』で歴史時代作家クラブ賞作品賞、30年(2018)、『今ひとたびの、和泉式部』で親鸞賞を受賞。その他の作品に、『帰蝶』『麻阿と豪』『ちよぼ──加賀百万石を照らす月』などがある。

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:03月13日 00:05

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語

- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- ユダヤ人はなぜ、ナチス・ドイツの標的にされたのか

- 日本史において、天皇はいかなる存在だったか【戦国~昭和編】

.jpg)