「闘将」山口多聞はいかにして生まれたか

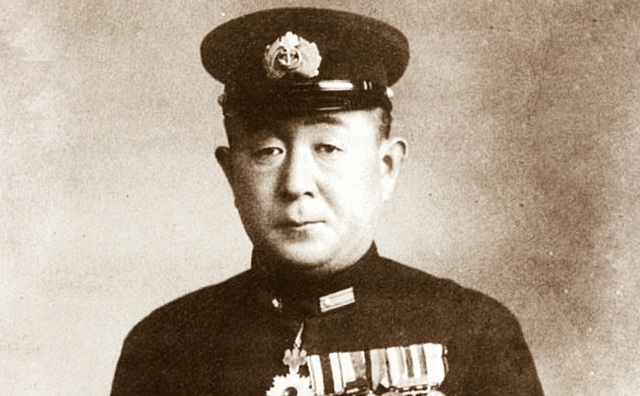

(写真提供:HPS)

「もしも山口多聞が機動部隊を指揮していたなら……」強大な米英海軍と戦わざるを得なかった昭和の日本海軍で、最後まで「見敵必戦」の姿勢を貫き、数々の果断を示したのが、海軍少将・山口多聞であった。彼こそ、「闘将」と呼ぶに最もふさわしい。そうした資質はいかにして育まれたのか。

※本稿は歴史街道編集部編『太平洋戦争の名将たち』(PHP新書)より一部を抜粋・編集したものです。

片道でけっこうだから連れていってくれ

海軍少将・山口多聞。昭和の海軍軍人において、「闘将」という言葉がこれほどあてはまる人も少ない。明治25年(1892)に東京小石川で生まれ、昭和17年(1942)6月にミッドウェー海戦で空母「飛龍」と運命をともにするまで、その50年の生涯は、味方が劣勢であろうとも断固戦うという、軍人に必須な「見敵必戦」の姿勢に見事に貫かれていた。

多聞について語る際、「彼が機動部隊の長官ならば、ミッドウェー海戦をはじめ、幾多の海戦であんな負け方はしなかった」という「もしも」を本気で語る人が少なくない。多聞をめぐる有名な「もしも」の一つに、昭和16年(1941)の真珠湾攻撃時におけるものがある。

奇襲攻撃により、日本海軍は碇泊していたアメリカの戦艦群に大打撃を与えたが、さらなる戦果の拡大を求め、多聞は海軍工廠や燃料タンクなど、陸上施設に対する攻撃を機動部隊の南雲司令部に意見具申したという。ところが、南雲司令部はこれを黙殺して帰途につき、結果的にその後のアメリカ太平洋艦隊の立ち直りを早めてしまった。

もともと、多聞の指揮する第二航空戦隊の中型空母「飛龍」「蒼龍」は、航続距離の関係から、当初、軍令部はハワイ作戦参加に難色を示した。だが、これを聞かされた多聞は激怒し、長官の南雲忠一に向かって、「燃料が切れて、帰りは漂流しても一いつ向こうにかまわん。片道でけっこうだから連れていってくれ。何のために部下に今まで猛訓練をさせてきたのだ」と思いをぶつけたという。

多聞は、国力強大なアメリカとの戦争を始める以上、緒戦せんのハワイ作戦で日本海軍の総力を挙げて敵を叩たたかなければならないと考えていた。連合艦隊司令長官山本五十六と同じ考えである。「作戦が投機的すぎる」とやる前から腰が引けていた南雲司令部に比べ、多聞のハワイ作戦に懸ける意気込みは実に対照的なものがあった。

ミッドウェー海戦の敗因は作戦目的の曖昧さに尽きる

実際のところ、昭和の海軍軍人の中で多聞のように闘志に溢れた人物は、むしろ稀であった。昭和の日本海軍がいざ戦時において、「戦う組織」になっていなかったと結論づけざるを得ないことは残念である。

太平洋戦争における日本海軍の作戦は、目的が一つに絞りきれておらず曖昧だと、これまでしばしば批判されてきた。なぜそうなってしまったのか。私には、指揮官の履歴を傷つけないための配慮であったとしか思えない。仮にメインの目的が失敗しても、あとで格好がつくように、簡単にクリアできるサブの目的がもう一つつけ加えられ、作戦目標が常に二つあった。それが最悪のかたちで表われたのが、他ならぬミッドウェー海戦であった。

この時、日本海軍は、ミッドウェー海戦と連動するかたちで、北太平洋・アリューシャン列島のウナラスカ島にあるダッチハーバーに、わざわざ空母二隻をさいて爆撃をしかけている。敵の守備隊がほとんどいないのだから、むろん、作戦は成功である。ただし、戦略的にはまったく意味がなかった。

さらにいえば、本目的にあたるミッドウェー海戦自体、機動部隊に下された任務は、ミッドウェー島の攻略なのか、それにおびき寄せられた敵機動部隊の撃滅なのか、はっきりしていなかった。

虎の子の空母四隻を失ったミッドウェー海戦の敗因については、暗号・情報戦の敗北、将兵の油断、哨戒・索敵の不備、あるいはツキに見放されていたなど、さまざまな原因が挙げられるが、ひと言でいえば、この作戦目的の曖昧さに尽きるのである。

次のページ

第一次世界大戦の過酷な現場を体験していた多聞 >

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:03月05日 00:05

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- 豊臣秀長なくして「墨俣一夜城」は実現しなかった?秀吉の出世を支えた弟の戦略

- 国宝級の発見「巨大蛇行剣」から何が分かったのか? 謎の4世紀の姿を探る鍵

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本

- 日本史において、天皇はいかなる存在だったか【戦国~昭和編】

- 『豊臣兄弟!』丹羽長秀役・池田鉄洋が訪ねる 盟友・柴田勝家を裏切った男の真実

.jpg)