南北朝時代が60年で終結したとする教科書は間違い?

2019年04月19日 公開

2024年12月16日 更新

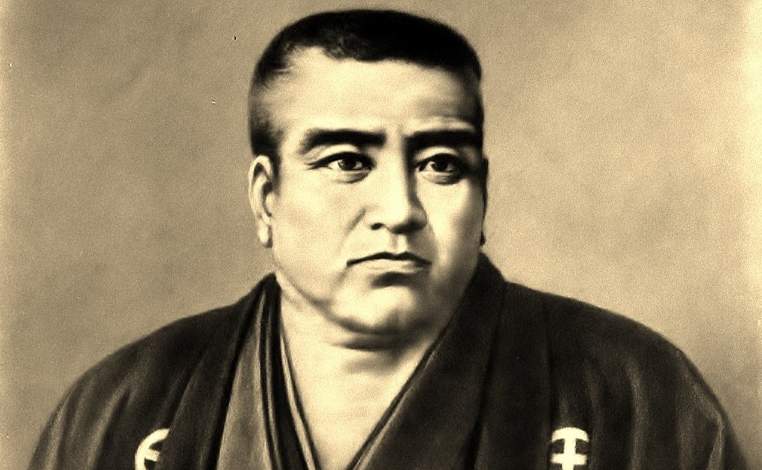

賀名生皇居跡(奈良県五條市)

約束を反故にされ、南朝の抵抗は続く……

後醍醐天皇が京都を脱して、吉野に南朝をたててからおよそ60年後の明徳3年(1392)、南朝の後亀山天皇は、将軍足利義満の招きに応じて京都へ戻り、北朝の後小松天皇に神器を渡すかたちで譲位した。ここに、南北朝の合体が実現し、動乱に終止符が打たれた。

ふつう、教科書にはそう記されている。しかし、それは正確ではない。誤っているといってもいいだろう。南北朝の動乱は、その後、百年近くも続くからだ。

後亀山天皇が南北朝の合一に同意したのは、義満が南朝方の条件を呑んだためである。両統迭立、すなわち、南朝と北朝の皇統が交代で皇位につくというものだ。だから、北朝の後小松のあとは後亀山の皇子、南朝の実仁親王が皇位を継ぐはずだった。

ところが、実仁はいつまでたっても皇太子に任命されず、その地位を空位にしたまま十数年後に義満は死去する。法皇となっていた後亀山は、4代将軍義持に突然面会を求めるが、これはおそらく、約束の履行を新将軍に迫ったのだろう。が、話し合いは決裂したらしく、応永17年(1410)、後亀山は密かに京都を脱して吉野へ遷幸する。驚いた幕府はすぐに説得の使者を派遣するが、法皇は吉野を動かない。ここに再び、朝廷は分裂したのだ。

応永19年(1412)、幕府は後小松の皇子躬仁親王(のちの称光天皇)を皇位につける。

完全に約束は反故にされたわけだ。

激した後亀山法皇が幕府への敵対を明らかにしたことで、伊勢の北畠満雅や奥州の伊達持宗など、南朝の遺臣が各地で挙兵し、大騒動に発展する。閉口した義持は、みずから吉野を訪れて法皇と和平交渉をおこなった。このときどうやら再び両統迭立を約束したようで、法皇も納得して京都へ戻ったのである。

だが、後亀山法皇は、息子が皇位につくのを見ることなく応永31年(1424)に死没する。称光天皇が亡くなるのは、それから4年後の同35年(1428)だ。これにより、皇位は南朝方にまわってくるはずだった。ちょうどこの年、義持が死没し、将軍は6代義教にバトンタッチされている。しかしながら約束は約束だ。ところが、新将軍はそれを無視して、またも北朝系の彦仁王(後の後花園天皇)を皇位につけたのだ。

当時小倉宮と称していた実仁親王は違約に激して京都を出奔、伊勢国の北畠満雅のもとへ走り、挙兵にいたったのである。ここに3度、朝廷は分裂する。

結局、反乱は幕府に平定され、実仁親王は京都に連れ戻されて嵯峨の地に幽閉される。だが、大和国の越智氏をはじめ十市氏、久世氏、楠木氏などは、旧南朝方としてゲリラ活動を展開して幕府を悩ませ続けた。

3代将軍義満の子息に義昭という人がいる。この義昭が、永享12年(1440)、小倉宮実仁親王をかついで謀反をたくらみ、失敗して九州で敗死したという記録がある。小倉宮のその後の消息はようとして知れず、おそらくそれからまもなく死没したのだと思われる。

しかし、南朝方の抵抗は、それで終わらなかった。

嘉吉3年(1443)9月、突然内裏が300名の兵に襲撃され、三種の神器のうち神璽が略奪される事件が発生した。楠木氏や越智氏ら南朝旧臣の仕業だった。神璽が再び内裏に戻るのは15年後のことで、取り返したのは赤松氏の遺臣であった。

赤松満祐が将軍義教を暗殺したことで赤松家は廃絶するが、その遺臣たちが御家を再興しようと、神璽奪回にいどんだのである。彼らは偽って吉野の南朝の家臣となり、信任を得て神璽のありかを探りだし、長禄元年(1457)12月、南朝の皇統尊雅王と自天王を殺害したうえ神璽を奪還し、翌年、朝廷に返還して御家再興を達成するのである。

皇統が殺害されたことで、南朝方の組織的な抵抗は終息する。ただ、完全に根絶したわけではなく、応仁の乱の際、再び姿を現している。

文明2年(1470)、南朝の皇統小倉宮王子を名乗る人物が紀州で挙兵し、京都に近づいてきたとき、西軍の山名方は彼を奉じて東軍の細川方に対抗しようとしたという。残念ながら、その後の小倉宮王子の消息は不明である。いずれにしても、なんと応仁の乱まで南朝の皇統は生き延びていたのである。

時は過ぎ、明治政府は、明治末年に南朝こそが正統な朝廷であると認定、南北朝時代の呼称をやめ、南朝の拠点があった吉野をとって吉野時代とした。北朝系統の明治天皇を奉じて幕府を倒したのに、なんとも妙な話である。

さらに、太平洋戦争が終結した翌年の昭和21年(1946)、自分は南朝方の皇統を継ぐ者で、昭和天皇は自分に譲位すべきであると、熊沢寛通という人物がGHQに請願書を提出したのである。マスコミは騒然となり、彼は熊沢天皇と呼ばれて一躍時代の寵児となった。

このように500年の時をへた世に、南朝の亡霊がにわかに姿を現したわけで、もしかしたら今後も同様のことが起こるかもしれない。

※本稿は、河合敦著『テーマ別で読むと驚くほどよくわかる日本史』(PHP研究所)より一部を抜粋編集したものです。

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月23日 00:05

- 鎌倉幕府を滅ぼした「モンゴル帝国の貨幣経済」 宋銭の流入による社会の変動

- なぜ関東には有力な戦国大名が育たなかった? 原因となった「室町幕府の分断統治」

- 徳川家は戦国大名の「富」を恐れた? 鎖国を200年貫いた江戸幕府の狙い

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本

.jpg)