諸田玲子 帰蝶を描くことで、戦国という時代が立ち上がってきました

2015年12月04日 公開

2024年12月16日 更新

PHPの小説・エッセイ文庫『文蔵』2015年12月号より

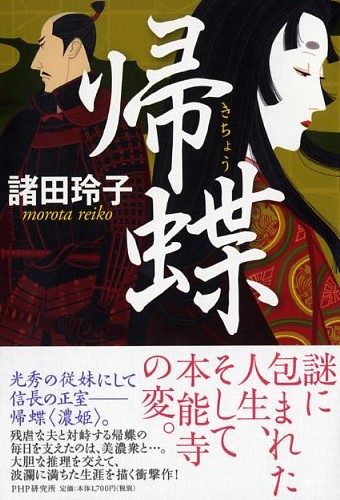

光秀の従妹にして信長の正室――帰蝶(濃姫)

『月を吐く』で徳川家康の正室・築山殿、『美女いくさ』では浅井三姉妹の三女で徳川秀忠の正室になった小督など、波瀾万丈の人生を生きた戦国女性を描いてきた諸田玲子さんが、『帰蝶』を上梓した。

『月を吐く』で徳川家康の正室・築山殿、『美女いくさ』では浅井三姉妹の三女で徳川秀忠の正室になった小督など、波瀾万丈の人生を生きた戦国女性を描いてきた諸田玲子さんが、『帰蝶』を上梓した。

「美濃のマムシ」と呼ばれた斎藤道三の娘で明智光秀の従妹、織田信長の正室・帰蝶(濃姫)。その生涯を大胆な推理を交えて描いた衝撃作である。

資料の少なさゆえに、これまであまり描かれてこなかった姫の生涯に、諸田さんはいま、なぜ挑んだのか。

戦国を舞台にすることの面白さ

――諸田さんが歴史・時代小説を書くきっかけは何だったのですか?

諸田 若いころ、永井路子さんや杉本苑子さんの歴史小説を夢中になって読んだことでしょうか。男性作家が書かれたものは、女性の描き方が画一的だなと感じていたので、女性の気持ちに寄り添った永井さんや杉本さんの小説がとても新鮮に思えたんです。歴史そのものを描くのではなく、歴史を素材にした人間ドラマを描いていらしたので、私もそこを目指そうと。

――初めての戦国ものは築山殿を描いた『月を吐く』ですが、このテーマを選んだのはどうしてですか?

諸田 築山殿は、夫である家康に殺され、息子の信康も切腹に追い込まれて、なおかつ悪女に仕立てあげられている、かわいそうな女性なんです。本当にそうなのかと疑問に思って調べてみたら、悪女のイメージは、江戸時代の文献をもとにできあがっていることがわかりました。名誉を回復してあげなくてはと、義憤に駆られて書くことにしたんです。

――『美女いくさ』では、浅井三姉妹の中から、茶々や初ではなく、三女・小督を選ばれました。

諸田 小督は、信長・秀吉・家康、天下人3人の身内なんです。信長は母・お市の兄、秀吉は姉・茶々の夫、家康は舅にあたるのですが、この3人とかかわりを持ちながら、戦国の世を生き抜いたところに魅かれました。幼い頃に母を失い、過酷な人生を生きたのに、最後は幸せをつかみとった。悲劇的な最期を遂げる女性ばかりに人気が集まっていますが、小督のようにたくましく生きた女性のことも知ってほしかったんです。

――江戸ものもたくさん書いていらっしゃいますが、戦国ものの魅力はどこにあるのでしょう。

諸田 江戸時代は、初期や幕末を除き、人々が命の危険にさらされることはありませんでした。ですので、安定した時代ならではの、ぬくもりに満ちた物語が書けるんです。

一方、戦国時代は、みなが明日死ぬかもしれないという、ぎりぎりのところで生きています。追い詰められたときどう生きるかといった切実なテーマは、戦国を舞台にしないと書けないんですね。

――戦国時代は資料が散逸していて、書くのに苦労が多いと聞きました。

諸田 乱世は、1年経ったら状況ががらりと変わるので、資料も断片的なものしか残っていません。でも、だからこそ、小説にしかできない、想像の余地がある。もしかしたら本を出した後に新しい史料が見つかって、歴史ががらりと変わるかもしれない。でもそんなことにとらわれていたら怖くて書けないので、その時点で想像力を働かせて書けばいいのだと思います。

小説は生き物なので、作家は、10年後にまた別の小説が書けるかもしれない、と思って取り組めばいいのではないでしょうか。

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:03月03日 00:05

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- 豊臣秀長なくして「墨俣一夜城」は実現しなかった?秀吉の出世を支えた弟の戦略

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- 国宝級の発見「巨大蛇行剣」から何が分かったのか? 謎の4世紀の姿を探る鍵

- 日本史において、天皇はいかなる存在だったか【戦国~昭和編】

- 織田信長の妻・帰蝶は“本能寺の変の後も生きていた”と思える理由

.jpg)