戦後史から消えた作戦参謀・服部卓四郎 辻政信より重要だった男

太平洋戦争における帝国陸軍の問題は様々に指摘されているが、歴史研究者の岩井秀一郎氏は、その著書『敗北の作戦参謀』で、「服部卓四郎」を典型とした「作戦参謀」という存在の重要性を指摘している。そもそも、服部とは何者だったのか。岩井氏が解説する。

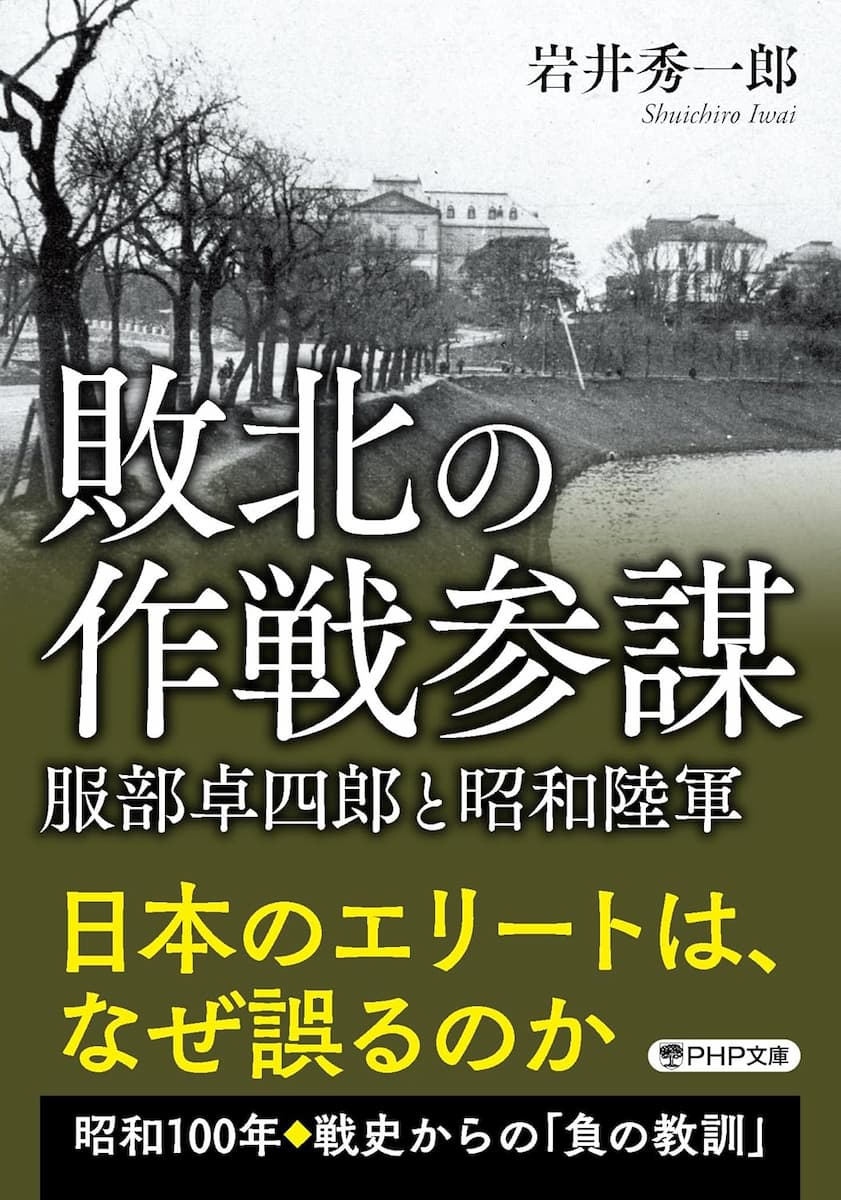

※本稿は、岩井秀一郎著『敗北の作戦参謀』(PHP文庫)より、内容を一部抜粋・編集したものです。

「その男」はいなかった

昭和25(1950)年8月、警察予備隊が設置された。

大東亜(太平洋)戦争に敗北し、陸海軍が解体されてから約5年、ようやく日本に再び「国防」の基礎となる実力組織が設置されたのである。予備隊はその後保安隊を経て、現在の自衛隊となる。

警察予備隊からは、当初旧軍人は排除されていた。当時の情勢から言えばこれは致し方ないだろう。部隊幹部の採用に際して時の首相吉田茂は旧軍人の採用を誰でも思いつく「最も手っ取り早い方法」としつつ、時代的に「これは差し障りの多いこと」としてこの方法を除外している。

しかし、旧軍人が排除されていたのも最初だけで、後には多くの元将校らが自衛隊へと参加している。陸上自衛隊で言えば、トップにあたる幕僚長に杉山茂、杉田一次の2人の元大佐、幹部学校長に同じく元大佐の井本熊男など、旧軍の佐官級が数多く入隊している。

自衛隊初期の旧軍人らの一部は、「服部グループ」と言われるグループの出身メンバーであり、戦後日本を支配したGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)とも浅からぬ繋がりをもっていた。

グループの名前となっている「服部」とは、旧陸軍で大佐の地位にあり、大東亜戦争中は2度に渡って参謀本部第1(作戦)部第2(作戦)課長を務めた、服部卓四郎その人のことをさす。統帥、すなわち作戦に関わる事柄を司る参謀本部の中にあって、作戦課はその名の通り中心的な部署であった。

だが、グループのメンバーが数多く自衛隊入りしたにもかかわらず、服部その人はとうとう入隊しなかった。「敗北した戦争」において作戦立案の中枢にいた服部が戦後の国防を担う自衛隊に入ることは、あまりにも抵抗が大きかったのであろう。

それでも、服部の存在は日本再軍備と無関係ではなかった。警察予備隊創設に関わったアメリカ軍事顧問団のフランク・コワルスキー大佐によると、GHQ情報局のウィロビー少将は服部を強く支持し、予備隊の指揮を服部に任せるつもりで「全力をつくしてその実現に努めた」という。

ウィロビーは強烈な反共産主義者で、ダグラス・マッカーサーの信頼も篤かった。それでも、服部の予備隊(自衛隊)入りは叶わなかったのである。

服部はその後も自衛隊というよりは「日本軍」の再生、すなわち憲法を改正して「軍隊」をもてるようにするために言論活動を行ったが、とうとう彼自身は戦後の「国防」には直接関係はしなかった。

そして昭和35(1960)年4月30日、日米安全保障条約改定についての騒動(安保闘争)が激しくなってゆく中、59歳で死去した。服部が夢見た憲法の改正は、未だなされていない。

帝国陸軍の中枢

既述したように、服部卓四郎は大東亜戦争中2度も作戦課長を務めた。

最初は昭和16(1941)年7月から翌年12月まで、次は18年10月から20年2月まで。この期間中、服部の上司にあたる作戦部長は田中新一、綾部橘樹、真田穣一郎、宮崎周一と代わっていったことからも、1度の中断を経て作戦課長の任を負い続けた服部の経歴がいかに異例のものかがよくわかる。

服部は、大東亜戦争の始めから終わりに近い段階まで、参謀本部の中枢にいたのである。

服部はこれ以前にも、関東軍(満洲に置かれた日本の出先軍)の作戦主任参謀だったことがある(昭和14年3月〜9月)。関東軍はもともと関東州や南満洲鉄道(満鉄)の沿線守備を任務として設置されたが、やがてその規模は大きくなり、満洲事変をはじめとして様々な場面で歴史を動かしてきた。

服部が関東軍にいた時期、ノモンハン戦争(事件)が起き、服部は辻政信と共に軍を主導した。この戦いは従来言われているように「関東軍の惨敗」ではなかったにせよ、ソビエト軍相手に苦戦を強いられ、多大な損害を出して終わった。

戦いが終わった後は関東軍首脳部の責任が問われ、司令官の植田謙吉大将、参謀長の磯谷廉介中将は予備役に編入された。しかし、作戦参謀としてこの戦いを主導した服部や辻は単なる左遷で終わり、服部に至ってはまもなく参謀本部の作戦主任参謀として中央にやってくることになる。

参謀本部の中でも、直接「作戦」に関与する第1部―第2課のラインは特別なものがあった。自らも作戦課の参謀であった高山信武(終戦時大佐)は、作戦課のことを「あの戦いの中枢的存在」「開戦の原動力」と述べている。

であるならば、その作戦課のトップを大東亜戦争中のほとんどの期間に渡って務めた服部卓四郎の存在は、大東亜戦争、ひいては戦争に向かう昭和陸軍の中で相当大きなウェイトを占めるといっていいだろう。

にもかかわらず、服部を直接対象にした論考や評伝は多くはない。反対に、服部と共にノモンハン戦争や大東亜戦争で「強硬派」の代表格と見られた辻政信は、膨大と言っていいほど言及されている。

辻はその強烈な個性によって帝国陸軍で異彩を放っていた。終戦直後に僧侶に変装して姿を隠し、連合軍の追及を逃れた。その後は自身の見聞を記した著書を出版してベストセラーを連発し、政治家にもなった。最後は東南アジアへと潜伏したまま消息を絶つまで派手な話題に事欠かなかった。

対して、辻と常にコンビを組んでいたように見える服部には、そのような話題は少ない。突出して個性的だった辻の方が世間的には目立ち、その派手さに埋没してしまったことも服部への言及が少ない理由の1つかもしれない。

しかし、辻は作戦課において大きな存在感を発揮したが、大東亜戦争ではビルマ攻略戦で活躍したりガダルカナル島の攻防で現地へ赴いたり、服部ほど「中央」で全般の作戦に携わってはいなかった。辻政信は常に戦場に赴き、良くも悪くも硝煙の匂いから遠ざかることはなかったといえよう。

こうした事情を考えると、帝国陸軍の「本質」を体現しているのは、辻よりもむしろ服部だったといってよい。

大東亜戦争初戦の快進撃も、中盤の苦戦も、後半の悲惨な敗北も、服部は陸軍の中枢で体験した。功も罪もあるが、戦争の結果が膨大な犠牲の末の敗北だということを考慮すれば、罪科がより大きく注目されるのは当然だろう。

服部は、なぜ陸軍の「花形中の花形」である作戦課を主導し続けたのか。しかもそれは祖国の興亡を賭けた、失敗の許されぬ大戦争であった。その中で彼は1度その任を解かれ―つまりは失敗し―ながらも再び戻ってきた。エリート揃いの陸軍中央において、なぜ「服部卓四郎」でなければならなかったのか。そこに、陸軍の病巣が潜んでいるのではないだろうか。

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:01月31日 00:05

- 織田信長の妻・帰蝶は“本能寺の変の後も生きていた”と思える理由

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- 織田勘十郎信行~信長に反逆して殺された実弟

- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流

- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語

.jpg)