大河『豊臣兄弟!』で注目 秀長の死が映す“豊臣家の運命”

2026年度の大河ドラマ『豊臣兄弟!』で注目されている豊臣秀長。兄・秀吉を支えた名脇役として知られているが、彼の存在の大きさは、彼の死後の豊臣政権を見ると、より一層、鮮明になる。

歴史家の安藤優一郎氏が、秀長死後の豊臣政権の動向を解説しつつ、秀長の死から見える歴史の真実をひもとく。

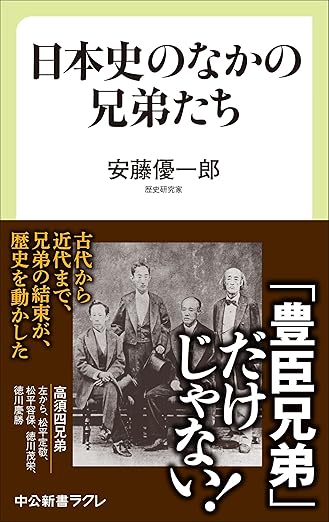

※本稿は、安藤優一郎著『日本史のなかの兄弟たち』(中央公論新社)より、内容を一部抜粋・編集したものです。

唐入りの開始と秀頼の誕生

天正18年(1590)に秀吉は天下統一を実現するが、その眼は既に国外に向けられていた。3年前の同15年に九州を平定すると、東アジア諸国との外交を開始する。明に通交、それ以外の朝鮮をはじめとする諸国には入貢を求めた。

しかし、明が通交の要求に応じなかったため、秀吉は「唐入り」という名の中国大陸への出兵を視野に入れる。同18年11月には明侵攻への道案内を朝鮮に命じるも、その拒絶に遭ったため、朝鮮出兵のレールが敷かれることになった。

翌19年(1591)正月、かねてより病の床に伏していた秀長が死去した。秀長が唐入り、及び朝鮮出兵計画をどのように考えていたかは分からないが、頼りになる肉親で唯一無二の補佐役を失ったことは秀吉の行く末に暗い影を落とす。

同年8月には、淀殿との間に儲けた嫡男鶴松がわずか3歳で夭逝する。秀長に続けて、跡継ぎの鶴松まで失ったことで、豊臣政権は存続の危機に立たされた。

同12月、秀吉は甥秀次に家督と関白職を譲り、政権の維持をはかる。なお、秀長の跡を継いだのは養子に迎えていた甥の秀保(ひでやす。秀次の弟)だった。

秀吉が豊臣政権の実権を握ることに変わりはないものの、国内は秀次に任せ、自身は朝鮮出兵に専念する体制を取ったのである。鶴松を失った同じ8月、来年3月に朝鮮へ出兵すると表明していた。

当初、秀吉はみずから渡海し、唐入りの指揮を執るつもりだった。10月より、その前線基地である肥前名護屋城の築城がはじまる。

朝鮮出兵では、関東や東北平定に動員されなかった西国の諸大名が渡海した。文禄元年(1592)4月、渡海した日本軍は朝鮮半島に上陸し、文禄の役がはじまる。

上陸後の日本軍は快進撃を続ける。一時は朝鮮全土を制圧する勢いを示したが、戦況はやがて悪化する。戦線が拡大して兵糧などの補給が不充分となった上、朝鮮の激しい抵抗に遭ったからだ。明も朝鮮に援兵を送ってきたため、戦線は膠着状態となる。

渡海した日本軍の間に厭戦気分が広がるのは避けられなかった。現地では講和を模索する動きが起き、休戦状態に入る。翌2年6月、秀吉は明の使節を名護屋城に迎え、講和に関する要求を示した。

秀吉は名護屋城で朝鮮出兵の指揮を執り、明との交渉も行っていたが、状況が一変したため大坂城に戻る。同年8月3日に跡継ぎの秀頼が誕生したのである。

実子に跡を譲ることをあきらめていた秀吉は、秀頼の誕生に狂喜する。だが、跡継ぎの誕生は豊臣政権瓦解のスピードを皮肉にも早めてしまう。

豊臣政権の終わりのはじまり 秀次事件

秀吉は秀頼が生まれたことで、秀次に豊臣家や関白職を譲ったことを後悔しはじめる。そんな秀吉の思いは秀次にも伝わり、二人の関係は悪化する。豊臣政権は二派に分かれ、権力闘争が展開された。

ついに、秀吉は秀次とその一族を粛清することを決意する。文禄4年(1595)のことであった。

この年の4月16日、秀次の弟で秀長の跡を継いだ郡山城主の秀保が病死する。秀保には跡継ぎがいなかったため、そのまま改易となったが、7月8日には秀吉から謀反の疑いを掛けられた秀次が関白職を剝奪され、高野山にのぼる。

同15日、秀次は秀吉の命により切腹し、その首級が京都の三条河原で晒された。8月2日には、秀次の正室、側室、子供たち、そして侍女30余名が三条河原に引き出され、同じく処刑された。

秀次には弟が二人いた。秀保に先立ち、その兄秀勝も朝鮮出征中の文禄元年9月に陣没していた。秀勝にも跡継ぎがいなかった。正室北政所の兄木下家定に子はいたが、秀次一族の処刑により、秀吉の実の兄弟の子供で秀頼を脅かす者はいなくなる。

秀次とその一族の粛清に連座して処罰された諸大名も少なくない。秀吉が自分の家臣団から秀次付として配属させた者が多かった。

秀吉には父祖の代から家臣だった者はいなかったため、秀長をはじめ親族を厚遇するとともに、小姓たちを大名に抜擢して家臣団の強化をはかったが、他大名に比べると、その結束は弱かった。それに加えて世に言う秀次事件のため家臣団に大きな亀裂が走ったことは、豊臣政権が分裂・崩壊の道を辿る大きな要因となる。

秀吉もただ手をこまねいていたのではない。秀次切腹直後の文禄4年(1595)7月20日、秀頼への忠誠を誓う起請文を諸大名に提出させた。8月3日には、家康はじめ6名の有力大名の連署で、「御掟」と「御掟追加」を布告させ、秀吉の定めた掟に従うよう命じる。これは家康たちを政権に取り込んだことを意味した。後の五大老である。一方、政権内で実務を執っていたのは秀吉の側近から台頭した石田三成たち五奉行だった。

秀吉は五大老・五奉行制によって豊臣政権の立て直しをはかり、跡継ぎの秀頼の地位を安泰なものにしようとした。自分亡き後を見据えた布陣であったものの、その願いが叶わなかったことは後の歴史が証明している。

秀次事件の後、長期化していた明との講和交渉が決裂する。慶長2年(1597)2月、秀吉は再び大軍を朝鮮に送り込み、慶長の役がはじまった。

だが、渡海した日本軍が苦戦を強いられるなか、翌3年8月18日に秀吉は死去する。政権崩壊は時間の問題となった。

歴史の流れを一変させた秀長の死

秀次事件という秀吉の後継者をめぐる御家騒動、そして朝鮮出兵の失敗は豊臣政権瓦解のスピードを早めた。秀吉が暴走した結果にほかならないが、補佐役の不在が事態の悪化に拍車を掛けたことは否めない。

秀長が存命ならば、鶴松夭逝後は再び有力な後継者となっただろう。秀頼誕生後は秀吉の期待を背負い、その後見役を務めたに違いない。

朝鮮出兵については、秀長が存命でも制止することは難しかった。その生前から、唐入りの構想は進行していたからである。

だが、当初渡海するつもりだった秀吉は、家康と前田利家の諌止により延期している。その後、戦況が悪化したため渡海しないまま終わった。秀長も秀吉の渡海を諌止したことは容易に想像できる。

秀吉と諸大名の間を取り持っていた秀長は、文禄の役で諸大名が疲弊したことは重く受け止めたはずだ。これ以上の負担は豊臣政権への反発に繋がると危惧し、再出兵を断念させようと動いたのではないか。

天下統一までの秀吉・秀長兄弟の関係性を踏まえれば、豊臣政権の命取りとなった秀次事件は起きず、朝鮮出兵のうち慶長の役は防げたかもしれない。

軍事面や政治面で秀吉を支えた秀長を失ったことは、豊臣政権にとって計り知れない痛手であった。秀吉の暴走は補佐役としての秀長の存在がそれだけ大きかったことをまさに示しており、秀長の死は豊臣政権の命運を決める。自壊の道をひた走った。

秀長死後の豊臣政権の顛末とは、弟が補佐役として兄を支えた関係が天下統一の大きな理由だったことを皮肉にも証明したのである。

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:01月18日 00:05

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- 織田信長の妻・帰蝶は“本能寺の変の後も生きていた”と思える理由

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- 秀吉を天下人にした弟・豊臣秀長 正反対の兄弟はなぜ仲違いしなかったのか

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語

- 豊臣秀長なくして「墨俣一夜城」は実現しなかった?秀吉の出世を支えた弟の戦略

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件

.jpg)