『べらぼう』で注目の田沼意知が、江戸城内で命を落とした理由

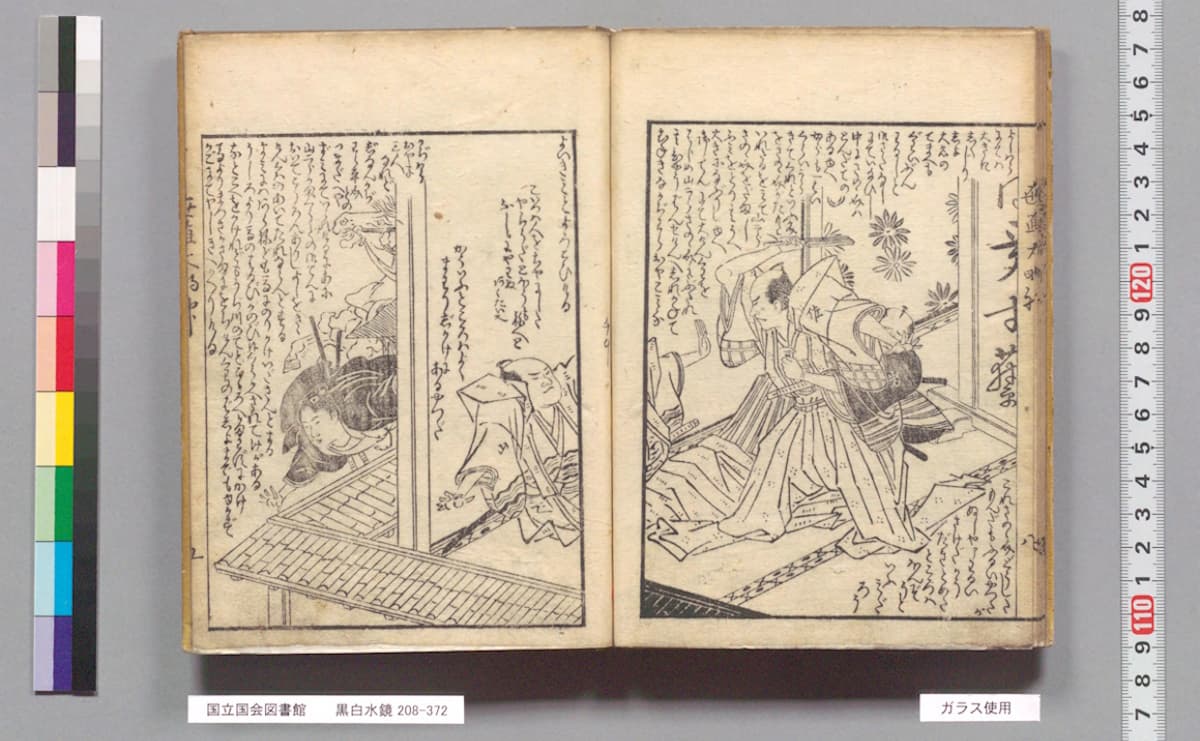

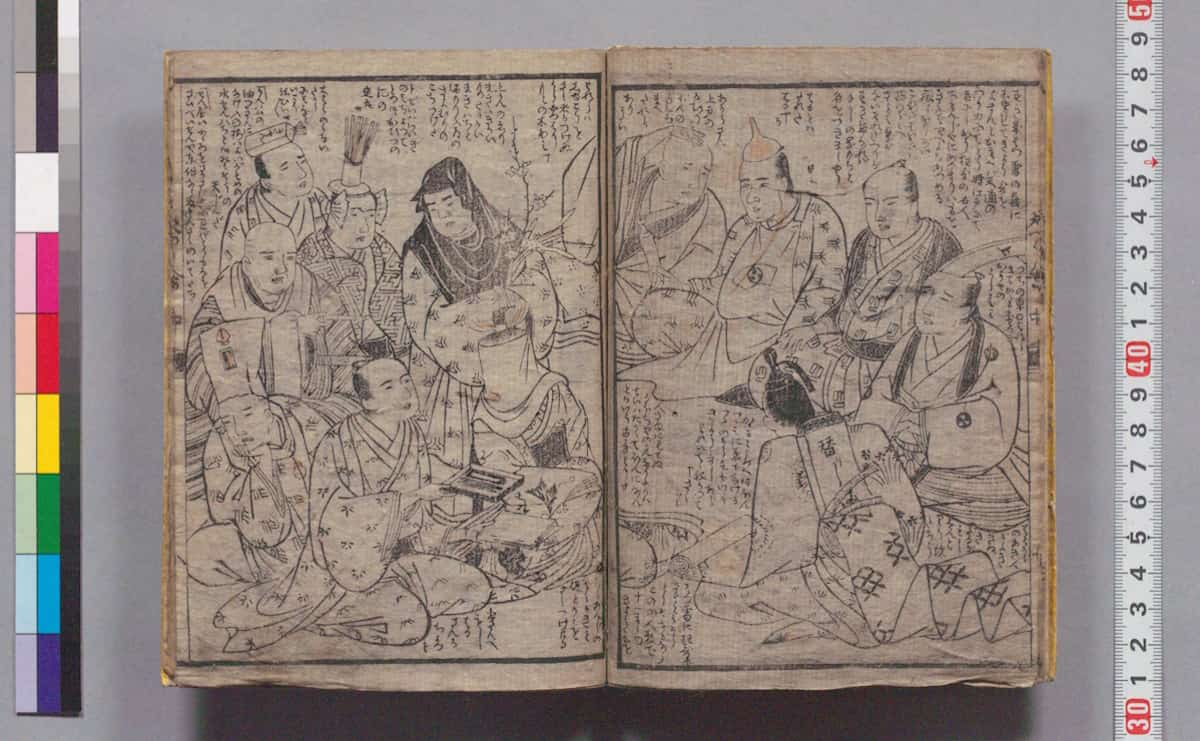

田沼意知刺殺事件を取り入れた『黒白水鏡』。左が佐野政言、中央が田沼意知をモデルとした人物(国立国会図書館蔵)

大河ドラマ『べらぼう』で、宮沢氷魚さん演じる田沼意知は、若くして政治的手腕を発揮し、さらに若年寄に昇進と、異例の出世をとげる。ところが、佐野政言(まさこと)に襲われ、命を落とすこととなる。なぜ、意知は狙われたのか? そして、事件後の世間の意外な反応とは......。

※本稿は、安藤優一郎著『蔦屋重三郎と田沼時代の謎』(PHP研究所)より、内容を一部抜粋・編集したものです

田沼意知の若年寄抜擢

田沼意次は、弟や甥が家老を務めた一橋家との関係を利用し、次代でも権力を維持しようとはかったが、姻戚関係の構築にもたいへん力を入れている。

寛延2年(1749)生まれの嫡男(長男)・意知の妻には、石見浜田藩主で老中・松平康福の娘を迎えた。四男・意正は沼津藩主で同じく老中となる水野忠友の養子に、六男・雄貞は伊勢菰野藩主・土方雄年の養子に、七男・隆棋は丹波綾部藩主・九鬼隆貞の養子に送り込んでいる。意次とは同列の老中二人と姻戚関係を結んだことで、田沼政権の権力基盤が強化されたのはいうまでもない。

一方、娘は大名家に嫁がせる。三女は遠江横須賀藩主・西尾忠移の妻に、四女は越後与板藩主・井伊直朗の妻に、七女は武蔵岩槻藩主・大岡忠喜の妻になった。いずれも譜代大名の家柄で、忠移は幕府の要職である奏者番、直朗も同じく要職の若年寄となっている。幕閣の要職に就けるのは原則として譜代大名だけで、親藩大名や外様大名は対象外であった。

西尾家や井伊家からすると、意次との縁で引き立てられることを期待し、その願いが叶った形である。意次の子を養子に迎えた水野家などにしても同様の思惑があり、忠友は七千石の旗本から大名、そして老中に引き上げられている。

一連の縁組は権力基盤の強化を目的としたが、意次の立場からすると、もう一つの目的があった。由緒正しい譜代大名と姻戚関係を結ぶことで、自身の異数の立身出世を妬む譜代大名や幕臣たちからの反感を封じ込めたい、との意図が秘められていた。

一代にして旗本から大名、そして老中まで成り上がった意次にとり、嫡男・意知にその身代を受け継がせることは、悲願だったに違いない。一言でいえば、世襲である。

そのため、自身が権力の座を去った後も見据え、意知の地位を引き上げる。まだ家督を継いでいない部屋住みの身分だったにも拘わらず、天明元年12月には奏者番に起用した。この時、意知は33歳だった。

譜代大名は、老中や若年寄となって天下の政治を動かすことを目指す。その昇進コースは決まっており、まずは、奏者番を務めるのが習いである。

大名や旗本が将軍に拝謁する際の取次、及び進物の披露が奏者番の主な任務で、譜代大名のうち、若手の優秀な者が選任された。奏者番を振り出しに譜代大名は老中への階段をのぼった。奏者番を務めあげると、寺社奉行、若年寄、大坂城代、京都所司代などを経て、老中に昇格することになっていた。

奏者番となった翌々年の天明3年11月に、意知は老中に次ぐポジションである若年寄に抜擢される。大まかにいうと、老中は朝廷や大名に関する事柄、若年寄は旗本・御家人に関する事柄を担当した。その上、意知は父・意次と同様に中奥に入ることが特別に許され、側用人を事実上兼任する立場となる。

意次に続いて意知も異数の立身出世を遂げたため、譜代大名や幕臣からの妬みは避けられなかった。意知は、能力があって将軍・家治の覚えも目出度かったのだろうが、親の七光りと陰口を叩かれたことは想像に難くない。意次あっての意知の幕閣入りだったのは間違いないからだ。

こうして、意次・意知父子は揃って権勢をふるうことになった。若年寄昇任により意知が老中に昇格する道が引かれ、田沼政権は親子二代にわたって続くことが見えてきた。意次はまさに絶頂の時を迎える。

だが、それは長く続かない。意知の身に危機が迫っていた。

刃傷事件の謎

老中への階段を駆けあがっていた意知にとり、天明4年3月24日は運命の日となる。

この日の朝、いつもどおり老中や若年寄たち幕閣の面々は登城し、城内の御用部屋に入った。御用部屋は老中や若年寄が政務を執る部屋で、上之間に老中、下之間には若年寄が詰めた。通例、午前10時から午後2時頃までが政務の時間である。この日は早く終わった。

意次たち老中が退出した後、意知たち若年寄が退出したが、時刻は午後1時近くであったという。意知が同僚の掛川藩主・太田資愛、出羽松山藩主・酒井忠休と連れ立って新番の詰所前を通りかかったところ、事件は起きた。

新番とは将軍の直属軍である五番方(大番・書院番・小姓組番・新番・小十人番)の一つで、一組あたり番頭1人、組頭1人、番士20人で構成され、城内では将軍の身辺警護役を務めた。

詰所にいた新番の番士5人のうち、旗本の佐野善左衛門(禄高500石)が意知に突然斬りかかったのである。意知は脇差を抜かずに鞘で受け止めたが防ぎ切れず、手傷を負った。応戦しようと刀を抜いてしまうと喧嘩と解釈され、喧嘩両成敗の対象として処罰は免れない。よって、脇差を抜けなかった。

佐野は、桔梗の間に逃げた意知を追いかけて深手を負わせる。これが致命傷となったようだ。その後、ようやく大目付の松平忠郷が佐野を組み伏せ、目付の柳生久通が刀を取り上げた。取り押さえられた佐野は城外に出され、小伝馬町の牢屋敷に入れられた。

意知は城内に詰めていた外科医師による手当てを受けた後、城から出て意次の屋敷に運ばれる。意次の屋敷は江戸城近くの神田橋にあった。

深手を負った意知は、手当ての甲斐もなく、2日後の3月26日にこの世を去る。享年36だった(藤田覚『田沼意次』)。

この刃傷事件は、江戸城大手門近くの龍の口に置かれた評定所で吟味された。大目付と目付による取り調べの結果、佐野の乱心による刃傷と認定される。乱心者と認定された場合、改易は免れなかったものの、情緒不安定に陥ったことが考慮されて死罪には至らないのが当時の慣例だった。

だが、今回は意知が落命したことを重くみて、切腹の判決が下る。4月3日、佐野は小伝馬町の牢屋敷で切腹して果てた。享年28。

幕府の公式見解は佐野の乱心による刃傷であったが、その真相はどうだったのか。

佐野が意知に遺恨を抱いていたという説がある。意次の用人に大金を贈って猟官運動したものの、その望みが叶わなかったこと、意知が佐野家の系図を返さなかったことなどの遺恨が挙げられている。意次・意知父子が権勢をふるっていたことに佐野が憤り、いわば正義感から刃傷に及んだという説もある。

結局のところ真相は闇の中となるが、意次に与えたダメージは計り知れないものであった。そして、傷心の意次に追い討ちをかけるように、加害者の佐野が、ヒーローのように祀り上げられるという現象が起きてしまう。世間の同情は、被害者で不慮の死を遂げた意知には集まらなかったのである。

佐野世直し大明神の誕生

切腹した佐野の遺骸は浅草の徳本寺に葬られたが、墓所にはお参りする人々が押し寄せた。徳本寺本堂の賽銭箱には14、5貫文もの銭が日々入れられたというから、いかに参詣者が多かったかがわかる。

その人出に目を付け、門前には、佐野の墓に供える花や線香を売る露店が出た。墓にかける水を売る者まで現われた。墓に手向けられた花が所狭しと並べられ、線香の煙がもうもうと上がっていたと伝えられる。

世間の同情が佐野に集まる一方で、意知に対して世間は冷淡だった。というよりも、反感に満ちていた。意知の葬列に町人たちが投石し、悪口を浴びせたという。親の七光りと、陰口を叩かれて反感を持たれていたことが白日のもとに晒された。それは父・意次への反感でもあった。

刃傷事件をきっかけに、意次に対する世間の反感、つまりは田沼政権への不満が噴出する。これには佐野が切腹した翌日から、米価が下がりはじめたことが大きく影響していた。

その頃江戸の米価は高騰しており、約1カ月前、江戸近郊の多摩郡では、米価を釣り上げた商人の居宅が壊される事件も起きて、江戸市中には不穏な空気が流れていた。危機感を強めた幕府は米価の引き下げをはかるが、効果がなかなか現われなかったことは先に述べた。

ところが不思議なことに、佐野切腹の翌日から米価が下がりはじめたため、世間では佐野の御蔭とみなす空気が広まる。米価高騰に苦しむ人々を救う神様に違いないとして、神格化された。

こうして、佐野は世直し大明神として祀り上げられる。その話が江戸市中に広まり、人々は御利益を求めて墓所に押し寄せたのである。米価高騰を克服できない田沼政権への不満が、視覚化された格好だった(藤田覚『田沼意次』)。

米価が下がりはじめたのは、幕府による米価引き下げ策の効果がようやく現われはじめた、とみた方が自然だろう。刃傷事件と米価の動向は関係がなく、偶然の一致に過ぎなかったが、佐野の刃傷事件と結び付けられたのは、跡継ぎを突然失った意次にとり、非常に不幸なことであった。

【執筆者】

安藤優一郎(歴史家)

昭和40年(1965)、千葉県生まれ。早稲田大学教育学部卒業。同大学院 文学研究科博士後期課程満期退学(文学博士)。江戸をテーマとする執筆、講演活動を展開。 おもな著書に、『明治維新 隠された真実』『教科書には載っていない 維新直後の日本』など、近著に『蔦屋重三郎と田沼時代の謎』がある。

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月14日 00:05

- なぜ関東には有力な戦国大名が育たなかった? 原因となった「室町幕府の分断統治」

- 朝ドラ『ばけばけ』小泉八雲・セツの関係性を深化させた「大磐石のアシスト」

- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件

- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語

.jpg)