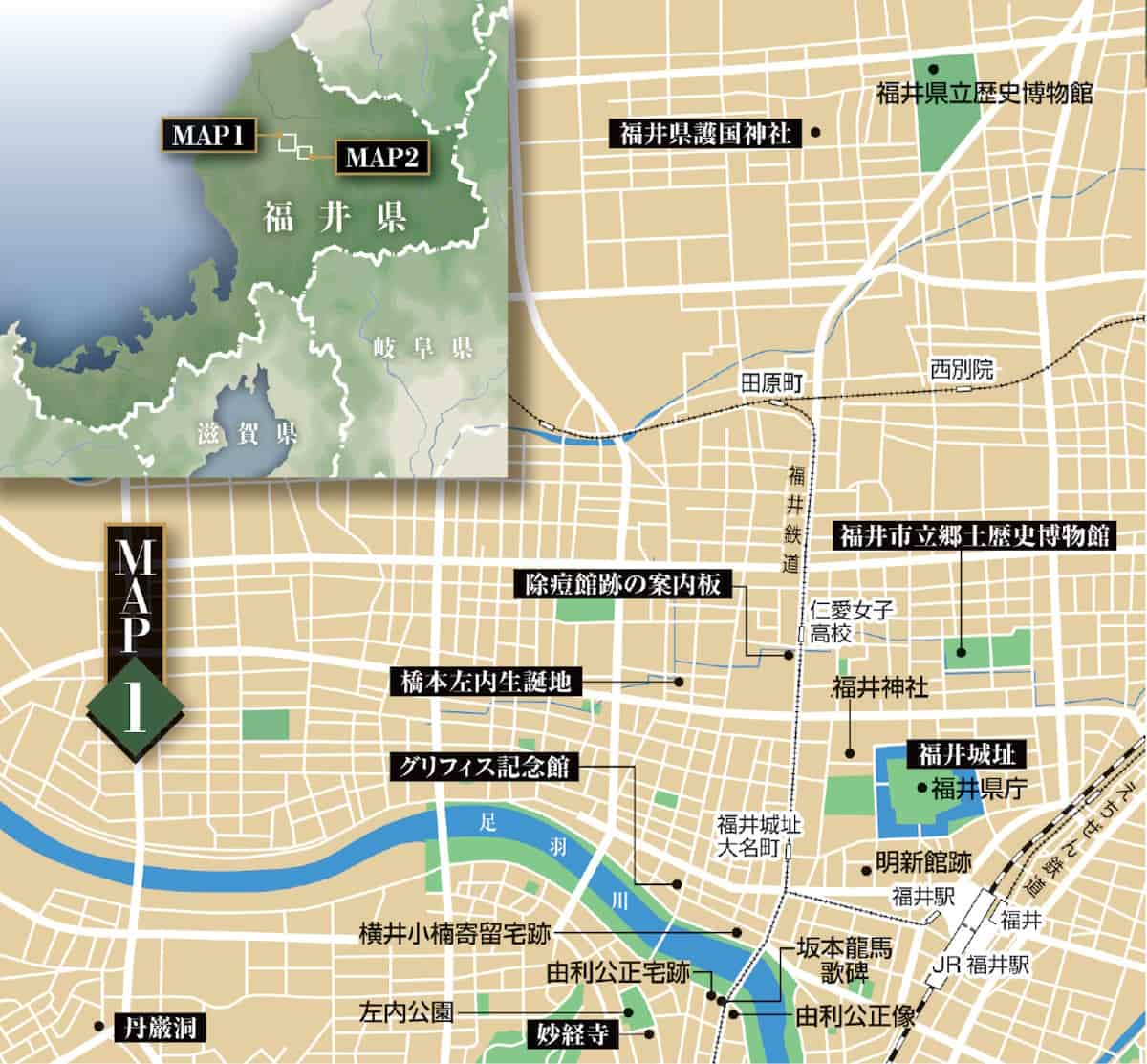

これは奥深い!作家・海堂尊がめぐる「福井蘭学の道」

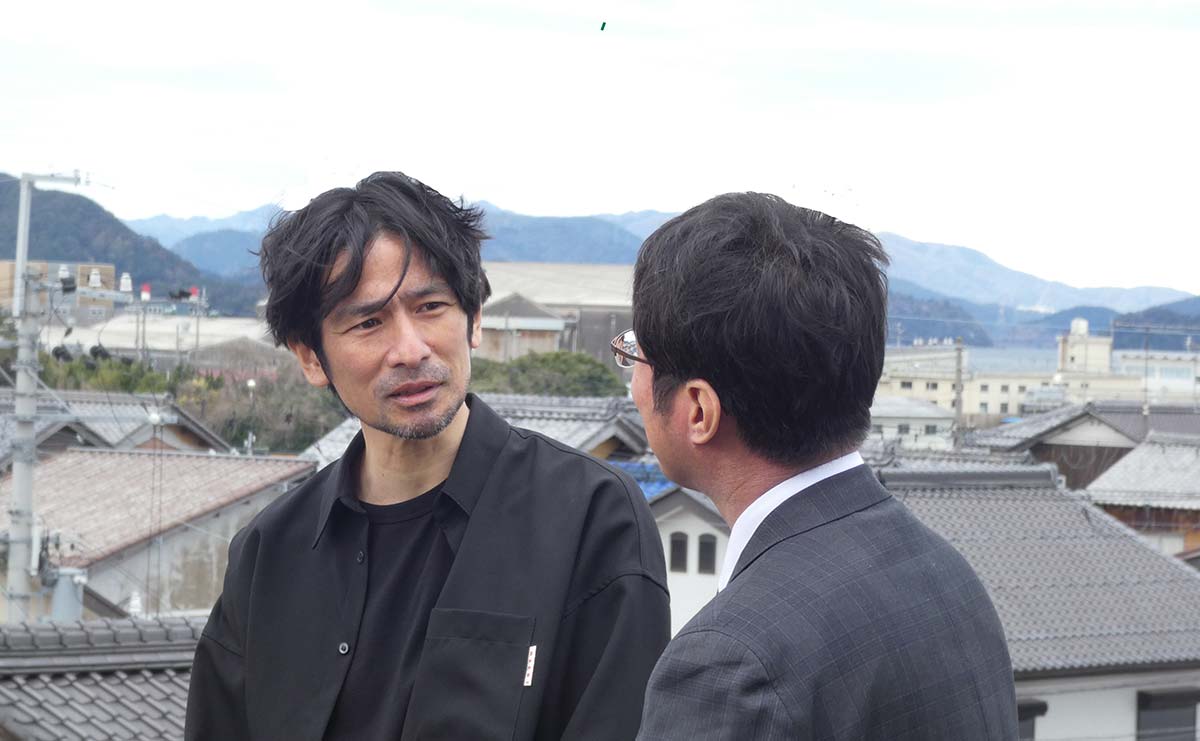

松平春嶽や横井小楠、橋本左内も訪れたという丹巌洞にて。当時に想いを馳せる海堂尊さん

松平春嶽や横井小楠、橋本左内も訪れたという丹巌洞にて。当時に想いを馳せる海堂尊さん

小説『蘭医繚乱 洪庵と泰然』の執筆にあたり、福井県にたびたび足を運んだ作家の海堂尊さんは、県内に蘭学ゆかりの地が多数あることを、多くの人に知ってほしいと語る。そうした想いから、改めて現地を訪ねると、新たな歴史の側面が見えてきた。その旅路を、編集部がリポートしよう。

福井には蘭学ゆかりの地が多い

今年5月、福井駅に降り立ったのは、『チーム・バチスタの栄光』や『ブラックペアン1988』などを手がけ、「医療小説界の風雲児」と称される作家・海堂尊さん。

海堂さんと福井県との関わりは長く、特に2023年からは福井県立大学の客員教授も務め、小説『蘭医繚乱 洪庵と泰然』を執筆した際も、取材のため、たびたび福井を訪れている。

『蘭医繚乱』は、適塾の創設者・緒方洪庵と和田塾(のちの順天堂)の創設者・佐藤泰然の二人の蘭学者と、彼らが生きた時代に焦点をあてた歴史小説である。

作品には、橋本左内、笠原良策、松平春嶽といった福井の偉人が登場し、蘭学の草創期に『解体新書』を出版した、小浜藩の杉田玄白の名も出てくる。

このように、福井は蘭学と深く関係していて、ゆかりの地も多い。

その事実を広く知ってほしいという想いから、海堂さんは旧知の専門家とともに、改めて現地をめぐろうというのである。

橋本左内の菩提寺を訪ねて

福井県が誇る蘭学者といえば、藩主・松平春嶽を支えた橋本左内が挙げられるだろう。

左内は緒方洪庵の適塾で蘭学を学び、福井藩に戻ってからは藩主・春嶽の意向を受け、藩校「明道館(めいどうかん)」の改革に力を注いだ。

左内の菩提寺である妙経寺(みょうきょうじ)は、福井駅から南西1キロほどの位置にある。寺の隣には、左内の墓や銅像が建つ左内公園もある。

「児玉常昌(じょうしょう)住職に、左内についてお話をうかがい、小説上の人物造形でとても助かりました」と海堂さん。

15歳のときに『啓発録(けいはつろく)』を記し、将来を嘱望されながら、25歳の若さで夭折した左内には「聖人」のイメージがつきまとう。

だが海堂さんは、児玉住職の話を聞いて、優秀だが目上の者にも遠慮がなく、歯に衣着せぬ物言いをする不遜な若者として描いた。

「海堂先生、おかえりなさい」

久しぶりに訪れた妙経寺で、海堂さんを出迎えたのは、児玉住職と、福井市立郷土歴史博物館の学芸員・山田裕輝(ひろき)さんである。

児玉住職は、こう語る。

「明治10年(1877)頃に、左内の弟・綱常(つなつね)によって墓が再建され、その際、『景岳(けいがく。左内の雅号)先生』と書かれました。

あるとき、参拝者から『身内なのに先生と呼ぶのはおかしい』と言われて、ハッとさせられました。周囲が尊敬の念を込めて左内先生と呼ぶのはありがたいですが、果たして我々は本当に彼の中身を見ているのか、と。ですので私はあくまでも客観的に接したくて、『左内さん』と呼ばせてもらっているんです」

学芸員の山田さんが続ける。

「明治10年以降は自由民権運動が活発化しますが、この時期から左内を顕彰する動きが見え始めます。特に左内の弟子だった加藤斌(なかば)がエピソードを数多く伝え、のちに彼を神格化するような空気ができたのだと思います」

神社に刻まれた左内の功績

次に向かったのは、車で10分の場所にある福井県護国神社。そこは橋本左内をはじめとする福井県ゆかりの人々を祀る神社だ。

そこで海堂さんが再会したのは、宮川貴文(たかふみ)宮司と、『橋本左内』(ミネルヴァ書房刊)の著者である歴史学者・角鹿尚計(つのがなおかづ)さんである。

「宮川宮司と引き合わせてくれたのは、医療関係の知り合いの元福井大学の稲井邦博(いないくにひろ)先生で、宮川宮司から児玉住職に繫いでいただいたんです。

角鹿先生が執筆された『橋本左内』がとても参考になったのと、お互い福井県立大学の客員教授だったというご縁で、お目に掛かることができました」

宮川宮司と角鹿さんとの出会いを、海堂さんはこう振り返る。

角鹿さんと宮川宮司は同じ神職で、大学の先輩後輩でもある。

「大学時代に、橋本左内の論文を書こうとして福井市立郷土歴史博物館に行ったら、当時の学芸員が角鹿先生で大学の先輩でした」と懐かしむ宮川宮司に、角鹿さんがこう返す。

「私も『橋本左内』を執筆する上で、護国神社をよく訪ねました。護国神社に左内さんの身長と比較できる『背のび石』や、座右の銘にちなんだ『急流中底之柱(きゅうりゅうちゅうていのはしら)』を建てたのは宮川宮司のアイディアです。目に見える形で左内さんに関するものを神社に残したのは、画期的なことだったと思います」

続けて「左内さんのすごいところは、『啓発録』に記した五訓を、亡くなるまで続けたことです。25歳で亡くなりましたが、その純粋さ、清廉潔白さを生涯貫いているところも、彼が一目置かれるゆえんかと思います」と、左内の人間性についても語る。

『啓発録』の石碑は、護国神社から南へ2キロほどの橋本左内生誕地にもある。合わせて訪ねると、左内の人物像が見えてくる。

幕末から明治にかけての西洋化

ここから海堂さんは、角鹿さんと一緒に蘭学ゆかりの地をめぐる。

左内生誕地から徒歩5分のところに、除痘館(じょとうかん)跡の案内板がある。

「福井に種痘を広めた、笠原良策が建てた除痘館がこの辺りでした。近くに芝原上水が流れ、城下の綺麗な水が使えた点も、大きかったと思います」と、角鹿さん。

除痘館跡のあった辺りから、フェニックス通り(旧大名町通り)を南へ進むと、福井藩の政治顧問だった横井小楠(しょうなん)の寄留宅跡がある。

足羽川にかかる橋を渡ると、福井藩士・由利公正(ゆりきみまさ)の像や坂本龍馬の歌碑を見ることができる。

「坂本龍馬が横井小楠を訪ねてきたとき、二人で由利公正のところへ行くことになったそうです。当時は橋がなく、手繰り船で、川の向こう側の由利公正宅へと渡ったとされています」

横井小楠寄留宅跡の側にグリフィス・日下部太郎(くさかべたろう)像、その近くにグリフィス記念館がある。

グリフィスは、福井藩校で理化学を教えたアメリカ人教師だ。

安政2年(1855)、松平春嶽が藩校・明道館を開き、その2年後、橋本左内が「洋書習学所」などを設置し、洋学への傾倒を深めた。

「明道館」で学んだ日下部太郎が、留学した米国の大学でグリフィスと出会い、その縁でグリフィスは明治4年(1871)、お雇い外国人教師として福井藩に招かれる。

グリフィス記念館で注目すべきは、記念館前の日時計だ。

「台座はグリフィス時代のもので、足羽山の歴史博物館にあったのを、ここに移設したのです」

「福井藩が洋学の導入に取り組んだ証がこういう形で残されているのは感慨深いですね」と海堂さん。

グリフィス記念館から西へ2キロほど、足羽川西岸の草庵「丹巌洞(たんがんどう)」では、そんな取り組みに携わった人々の在りし日の姿を偲ぶことができる。

福井藩医・山本瑞庵(ずいあん)の別荘で、幕末には春嶽をはじめ、横井小楠、橋本左内など数々の重要人物が訪ね、密議をしたという。

万が一、幕府の密偵が踏み込んできた時、客が逃げ出せる隠し扉もあり、当時の緊張感がそこはかとなく漂ってくる。

現在は料亭となっており、見学の際には事前連絡が必要だ。

美しい庭園は一見の価値があり、ぜひ訪ねてみてほしい。

笠原良策のルーツを辿って

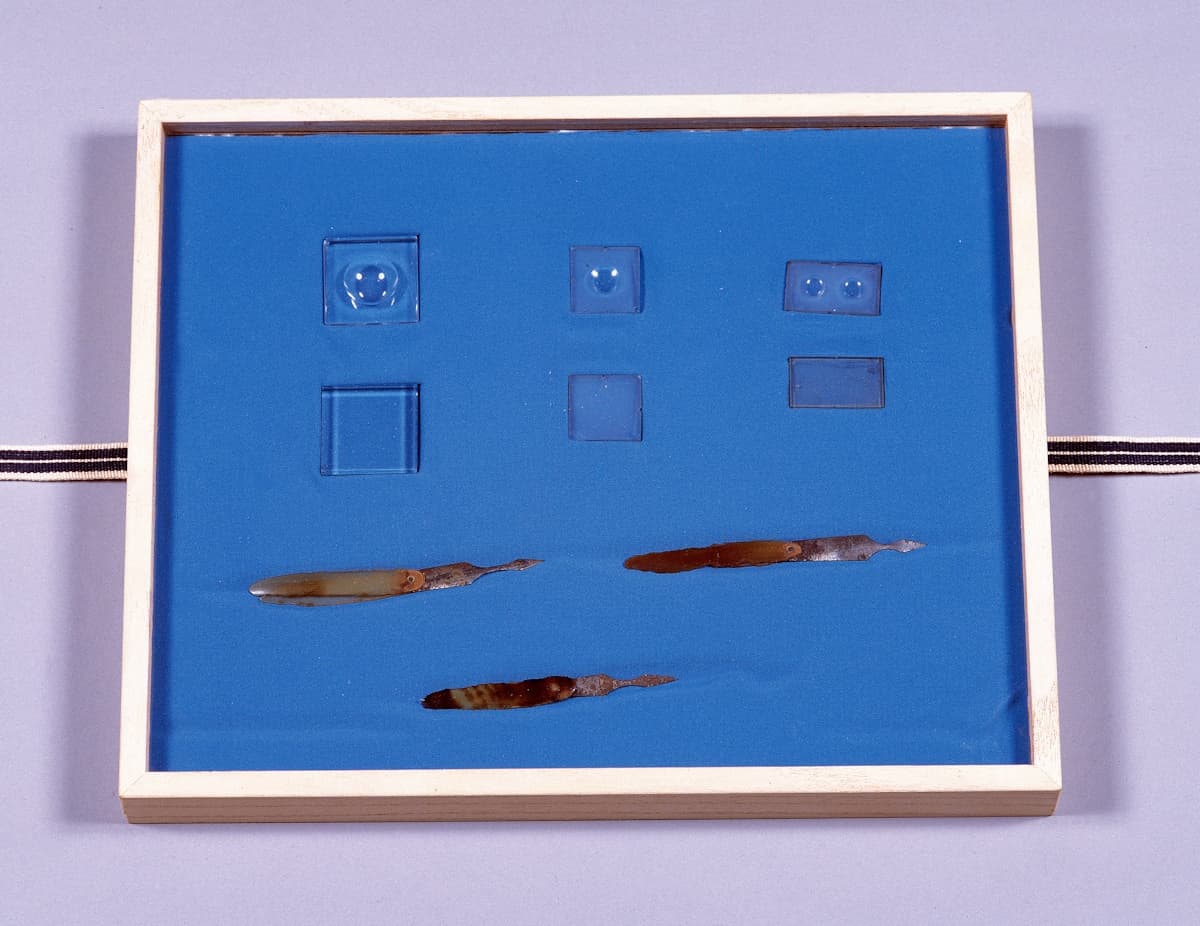

福井の蘭学事業で大きな功績を挙げたのが福井藩の町医者だった笠原良策だ。彼は天然痘予防の種痘法の情報に触れ、直ちに「痘苗(とうびょう)」を入手せんと動く。

そんな良策の業績を知るには、グリフィス記念館から車で南東に15分の場所にある、福井県文書館がおすすめだ。福井県に関する重要な公文書や古文書などを収集・保存し、貴重な資料も展示されている。

文書館の副館長を務めた柳沢芙美子(ふみこ)さんは、笠原良策の往復書簡などから福井藩の種痘事業を研究しており、映画『雪の花 ─ともに在りて─』のパンフレットにも解説文を寄稿している。

文書館の入口にある福井の古地図を指さし、「ここが、痘苗を運ぶため、良策が豪雪のなか痘苗を人から人へ植え継ぎながら越えた栃ノ木峠です」と教えてくれたのは、文書館の長野栄俊(えいしゅん)主任だ。

笠原良策が進んだ山道を示す長野栄俊さん(右)

文書館から6キロほど南東にある深見町で、良策は生まれた。

深見町より東は、戦国大名・朝倉氏の本拠地の一乗谷だ。その東郷地区には朝倉氏ゆかりの古酒「蘭麝酒(らんじゃしゅ)」を醸造販売する「青木蘭麝堂」がある。

「蘭麝酒は、健康にいいので僕も飲んでいます」と、海堂さんも効用に太鼓判を押す。

一乗谷の城下町からは、発掘調査で薬匙(くすりさじ)などの医療器具が出土し、医師や薬師の居宅があったことが明らかにされている。

笠原良策の師の系譜は杉田玄白に辿り着くことを、福井大学医学部の山村修(おさむ)教授が教えてくれた。

「京都の高名な蘭方医 ・小石元俊(こいしげんしゅん)の息子の小石元瑞(げんずい)は玄白に蘭学を学び、その元瑞に学んだのが良策です。つまり笠原良策は玄白の孫弟子にあたるのです。

福井には蘭学や西洋医学を積極的に活かそうとする人が多かったといえます。朝倉氏の時代から、幕末の蘭学・洋学の振興まで一貫して結びついていたことがうかがえる証拠が、福井のあちこちに散らばっています。そうした事蹟をコツコツと調べるのが趣味でして」

「なるほど、福井は奥深いですね。福井で蘭学ゆかりの地をめぐると、蘭学の生成や発展の過程が見えてきそうです」

海堂さんがそう言ってうなずくと、同席していた福井県歴史活用コーディネーターの後藤ひろみさんが、我が意を得たりとばかりに言う。

「福井には、他にも伊藤慎蔵が蘭学を教えていた大野や、長崎経由の官貿易で欧州との窓口になった三国(みくに)など、幕末を偲ぶ名所旧跡がたくさんあります。

恐竜で有名な福井ですが蘭学を推進した先進的な土地でもあり、県も蘭学関連のイベントを積極的に実施しています。

水がいいので日本酒の蔵元も多く、料理も美味しいので、蘭学について学びつつ福井を楽しんでほしいです」

「それは『蘭学の道』を辿る旅に、楽しみを添えるものになるでしょうね。というか、そっちの方にのめり込んでしまいそうです」

そう言って笑った海堂さんはその後も山村教授と福井の医療について語り合い、夜は更けていった。

\2025年8月3日(日)、笠原良策に関するシンポジウムが開催。くわしくはこちらから/

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/brandeigyou/taiga/rangaku2.html

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月13日 00:05

- なぜ関東には有力な戦国大名が育たなかった? 原因となった「室町幕府の分断統治」

- 朝ドラ『ばけばけ』小泉八雲・セツの関係性を深化させた「大磐石のアシスト」

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件

- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語

.jpg)