承久の乱を起こした“後鳥羽院”への評価は厳しすぎる!?

2025年01月17日 公開

焼火神社(島根県隠岐郡)隠岐島への航海中、遭難しかけた後鳥羽院が御神火で導かれたと伝えられ、海上の守護神として信仰を集めている。

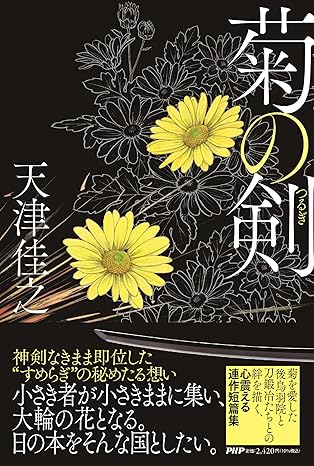

承久の乱で鎌倉幕府に敗れ、政権を完全に武家のものにしてしまったことから「暗君」ともされる後鳥羽院だが、新古今和歌集、有職故実、管弦、刀剣など、文化の面では高く評価されている。そして、天皇家の「菊の御紋」も、後鳥羽院にまで遡るのだ。近著『菊の剣(つるぎ)』で後鳥羽院と刀鍛冶たちとの絆を描いた作家・天津佳之氏が、その真実の姿に迫る。

わかれる評価

後鳥羽院は、一般に承久の乱を引き起こして敗れたことで、武家政治が本格的に始まるきっかけをつくった人物として知られます。

令和4年(2022)に放送された大河ドラマ『鎌倉殿の13人』で、尾上松也さんが演じられた姿が記憶に新しいところでしょう。同作では、新たな政治勢力となった鎌倉を意のままにしようとする、多芸多才な自信家で謀略家、といったキャラクターとして描かれました。

そうした、自信と策謀が過ぎたがために承久の乱に敗北し、皇室や朝廷の権威を失墜させ、鎌倉の武家に政権を渡してしまった、自信過剰の暗君、というイメージも後鳥羽院につきまとう評価のひとつです。

その一方で、院が直接撰集に関与した『新古今和歌集』は高く評価されているのみならず、さまざまな文化振興も行った文事の庇護者、という評価もあります。

このように後鳥羽院は現在に至るまで、毀誉褒貶、相半ばする人物ですが、そうした評は存命当時から続くものだったようです。その原因のひとつには、院が即位した際の複雑な経緯がありました。

神器なき即位だからこそ...

源平合戦最中の寿永2年(1183)、源氏の攻勢から逃れた平家一門とともに、安徳天皇は京を離れました。朝廷での政策決定を裁可する天皇の不在により、政治は停滞します。

そこで、院政を敷く後白河法皇と公卿は、安徳天皇とは別に天皇を立てることで、この事態を乗り切ろうとします。こうした経緯で選ばれたのが、後に後鳥羽天皇と呼ばれる尊成親王でした。

ただ、この即位には大きな問題がありました。天皇の代替わりには三種の神器の継承が必要でしたが、神器は安徳天皇と共に京外に持ち出されていたため、正式な継承の儀式ができなかったのです。

しかしながら朝廷は、「神器自体が神そのものなので、正統な天皇のもとに必ず帰ってくるはずだ」と理屈をつけ、即位を是認します。

その後、『平家物語』で語られるように、三種の神器は安徳天皇と共に壇ノ浦の海底に沈み、鏡と勾玉は回収されましたが、剣だけはとうとう見つからずに終わることとなりました。

当時、後鳥羽院はわずか4歳。正当な手続きがないままの即位は、自身の意志とは無関係に決められたことですが、以後、この手続き不備は、彼の世評には必ずついてまわることになります。

その反動かどうかは定かではありませんが、後鳥羽院は己の正統性を証明せんとするかのように、当時すでに「天皇親政の理想の時代」と見なされていた延喜 ・天暦期を手本として、さまざまな文化事業を興していくのです。

文武諸芸の振興者として

後鳥羽院が行った事業のなかで、もっとも有名なのは先述の『新古今和歌集』の撰集でしょう。

今様が流行する中、院は古来の和歌に傾倒し、その復興を図ります。多くの貴人に「百首歌」(一人で百首の和歌を詠む定数歌)の詠進を命じるとともに、宮中での歌合などを復活させました。そして、藤原定家をはじめとした歌詠みたちに命じ、自らも撰集に当たったのが『新古今和歌集』でした。

この歌集は、延喜に編まれた『古今和歌集』を範として、それまでの勅撰集の集大成として編まれ、「万葉調」「古今調」に続く「新古今調」として、新たな歌風を開くに至ります。

和歌とともに、院が重要視したのが有職故実です。宮中や公家社会における先例を研究した有職故実は、高度に学問化が進んでいました。なかでも、「松殿関白」と呼ばれた藤原基房は、諸流派をまとめ上げた大家として知られます。

後鳥羽院はこの基房から有職故実を直接学び、自ら『世俗浅深秘抄』を著すとともに、実際に予行演習をする「習礼(しゅうらい)」を盛んに行って、廃れてしまった宮中故実の再興に力を注ぎました。この取り組みは、子の順徳天皇に引き継がれ、『禁秘抄』としてまとめられることとなります。

あるいは、管弦の中興にも一役買っています。

国風文化の時代、貴族の嗜みと言えば「詩歌管弦」でした。その復興を志した院は自ら琵琶に傾倒し、「妙音院」と号した名手・藤原師長の高弟である藤原定輔に師事。秘曲「石上流泉(せきじょうりゅうせん)」「啄木」などの伝授を受けるとともに、宮中に伝来する琵琶の名器「玄象(げんじょう)」「牧馬(ぼくば)」、あるいは摂関家に伝わる「元興寺」などの修復を行い、これらを含めた十三の名器を弾き比べた琵琶合わせを催したといいます。

こうした芸術的な文事に加えて、体力にも秀でたところのあった後鳥羽院は、身体を使った技芸にも取り組みました。特に熱中したのが蹴鞠です。

後鳥羽院は蹴鞠もまた、"延喜に起り天暦に盛んに"なったものと見なし、技を自ら修めて、その道の名人から「蹴鞠の長者」の称号を贈られるほどでした。また、たびたび鞠会を催して貴賤を問わずに世の達者を「名足」として讃え、寵愛したといいます。

刀剣を愛好したことも、よく知られています。後鳥羽院が月替わりで名工を召して作刀させ、時には自ら刃を焼いたという、御番鍛冶の伝説は有名ですが、これを確認できる同時代の史料はほとんどなく、史実か否かはわかりません。

しかし、『明月記』に「御覧御太刀」と記される他、鎌倉中期の文書に「菊作の太刀」という語があること、「菊御作」と呼ばれる刀剣が現存していることなどから、院が関わり、御所で鍛えられた刀剣があったことは間違いないようです。

また、御番鍛冶が召されたとされる時期から、刀鍛冶に対して官位が与えられるようにもなっています。

その他にも、後鳥羽院が取り組んだ技芸に関する記録は無数にあり、そこで発揮された旺盛な活力や多才ぶり、こだわりの強い性向が、自信家で策謀家という印象につながっていったのかもしれません。

では、そんな院の姿は歴史上、どう捉えられてきたのでしょうか。

厳しい評価は後世まで

後鳥羽院の治世では、治天の君である院への気兼ねから批判する者はわずかでしたが、数少ない実例が院の護持僧であった慈円、そして院とともに『新古今和歌集』を撰集した藤原定家でした。

定家は、当時不文律とされていた上皇不参内や、忌避されていた天皇・上皇の同所同宿をたびたび破る後鳥羽院の振る舞いに、"嗟嘆して余り有り""之を思ふに猶如何"と『明月記』に記しています。

承久の乱後には、京の貴族たちも院の非難に回ります。乱直後に藤原隆忠がまとめたとされる史書『六代勝事記』では、"帝徳の欠けたることを憂う""国の危うからん事をかなしむなり"と痛烈に批判しています。

また、戦記物の『承久記』は、何ら過失のない北条義時への怒りを一方的に募らせる院の様子に事寄せて、"少しも御気色に違う者をば親り乱罪に行わる"と、院の独善的な性格を指摘するとともに"御心操こそ世間に傾き申しけれ"と、院の言動に貴族の多くが疑問を持っていたことを伝えています。

少し時代が下った南北朝期、『神皇正統記』を著した北畠親房もまた、"一往のいわればかりにて(義時を)追討せられんは上(後鳥羽院)の御とが(咎)とや申すべき"と断じました。

江戸中期の朱子学者・新井白石などは、『読史余論』で"後鳥羽院、天下の君たらせ給うべき器にあらず。ともに徳政を語るべからず"と述べており、この捉え方は『大日本史』に引き継がれて、水戸学に継承されます。

その後、明治政府による天皇の神格化を背景として、承久の乱が「聖挙」と無批判に称揚されるなどしましたが、後鳥羽院の評価は時代ごとの思想やイデオロギーの影響を受けつつも、多くが負の面で語られているのが実情です。

後鳥羽院が遺したもの

乱のあと、後鳥羽院は隠岐の島前中ノ島に遠流(おんる)となり、行在所(あんざいしょ)で17年余りを過ごしたのちの延応元年(1239)、病のうちに崩御します。隠岐では墨染めの衣しか着用を許されない、侘びしい暮らしだったようです。

その日々のなかで、院は『新古今和歌集』の切り継ぎ(改訂)に取り組み続けた他、和歌集『遠島御百首』を編むなど、和歌を拠り所として過ごし、最晩年には仏道にも深く心を寄せました。世の無常を語り、仏の徳を讃えた『無常講式』は、浄土真宗の「白骨の御文(おふみ)」にも取り入れられ、現代まで伝わっています。

そして、後鳥羽院が遺した最も大きなもの、私たちの目にもよく触れるものが、皇室を象徴する菊花紋です。院以前、皇室では日月紋や桐紋などが使われていましたが、後鳥羽院は菊花紋を自身の御印としました。

院の崩御後、遺言により寵臣であった藤原北家隆家流の水無瀬信成・親成の親子が、院の離宮があった水無瀬の地を相続。その際に菊花紋を引き継ぎ、水無瀬家の家紋として掲げます。

両統迭立期には、持明院統の後深草天皇や大覚寺統の亀山天皇、院と同じように隠岐に流された後醍醐天皇が使うことにより、次第に皇室の御紋として定着していきました。神器という皇室の伝統を正しく引き継げなかった後鳥羽院ですが、菊花紋という新たな伝統を遺すことはできたのです。

そんな後鳥羽院が菊花紋にどんな思いを寄せていたのか、直接それを伝えるものはありません。しかし、院の悪評を知りながらも、後の皇室が菊花紋を引き継いでいったことを思えば、そこにはしかるべき願いや理想があったのではないか──。そんな想像も許されるのかもしれません。

【天津佳之(あまつ・よしゆき)】

作家。昭和54年(1979)、静岡県生まれ。大正大学文学部卒業。書店員、編集プロダクションのライターを経て、業界新聞記者。令和2年(2020)、『利生の人 尊氏と正成』で日経小説大賞を受賞して作家デビュー。著書に『和らぎの国 小説・推古天皇』『あるじなしとて』の他、後鳥羽院と御番鍛冶の絆を描いた『菊の剣』がある。

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月16日 00:05

- なぜ関東には有力な戦国大名が育たなかった? 原因となった「室町幕府の分断統治」

- 朝ドラ『ばけばけ』小泉八雲・セツの関係性を深化させた「大磐石のアシスト」

- 徳川家は戦国大名の「富」を恐れた? 鎖国を200年貫いた江戸幕府の狙い

- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件

.jpg)