硫黄島に救援が来なくても…「太平洋の防波堤」になった男たち

2021年08月05日 公開

2024年12月16日 更新

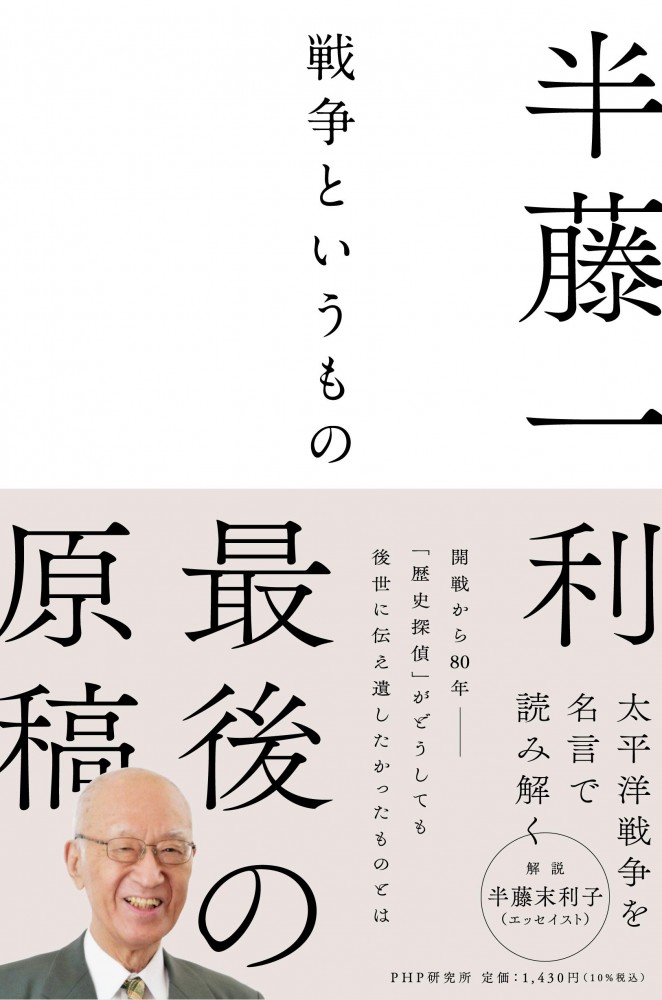

『昭和史』や『日本のいちばん長い日』など、数々のベストセラーを遺した昭和史研究の第一人者・半藤一利氏が、最後に日本人に伝え残したかったこととは――。太平洋戦争下での軍人たちの発言や、流行したスローガンなど、あの戦争を理解する上で欠かせない言葉の意味やその背景を、同氏ならではの平易な文体で解説する。

硫黄島で本土決戦を避けるべく奮闘する男たち――大陣営から援軍が一向に来ない中、米軍の猛攻に地下洞窟で耐えるも、たがいに今生の別れを告げ遂に玉砕した。本稿では太平洋の防波堤になるべく、硫黄島で散っていった男たちの最期を紹介する。

※本稿は、半藤一利著『戦争というもの』(PHP研究所)より一部抜粋・編集したものです。

一億総特攻「本土決戦」

昭和20年(1945)は「特攻の秋」である、といっていいかと思うのです。戦場も前線も銃後もなく、一億総特攻のスローガンのもと、祖国の明日のためには、これ以外に道はないと、決然と死地に赴く覚悟を日本人はだれもが固めていました。

それはほとんど"神がかり"の信念といってもいいでしょうか。そうしたなかば強制された世論を背景に、2月ごろから陸軍は本土決戦による必勝を豪語しはじめました。2月19日、参謀本部第一部長宮崎周一中将が、国民をはげしく叱咤するようにいいました。

「戦局はいまや本土決戦を要請している。陸軍はガダルカナルの転進いらい、存分に陸戦を行なう機会がなかった。しかし、本土に米軍を迎え撃つこになれば、これこそ陸軍が待望した一大陸戦展開の好機である」

ガダルカナル、アッツ、クェゼリン、ペリリュー、サイパン、テニアンそしてレイテと、いずれも島嶼戦を戦い、兵力、弾薬や糧食の補給は海軍に依存せねばならず、情けなくも海軍が負けたので、陸軍もまた一敗地に塗れざるを得なかった。

これまでの敗北は、海軍がだらしなかったためなのである、と宮崎中将はあからさまにいうのです。建軍いらい70年の伝統を誇る帝国陸軍は、狭い島より、広大な原野において、数個師団が正面からぶつかり合う本格的な陸上決戦を本意とする。そう宮崎中将は自信たっぷりにいい切りました。

これを国民はとにかく信じこむことにして、胸を張って一億総特攻をだれもが大声でとなえだすのです。死してのち已むの精神です。

この第一部長や国民の夢想をあざ嗤うかのように、同じ2月19日、米海兵師団7万5,000人が日本本土の表玄関ともいうべき小笠原諸島の硫黄島への上陸作戦を開始しました。日本本土から1,200キロ南にある孤島、しかし足の遅い輸送機でも3時間でゆける要地です。

おいおい、いくら何でも話が飛びすぎだよ、と読者諸兄姉に叱られそうですが、昭和18年(1943)2月のガダルカナル撤退のあと、戦況は悪化の一途をたどるだけで、教訓となるような名言は残念ながら見当りません。

お叱りを覚悟でやむなく昭和20年まで、2年間をふっ飛ばしてしまう不様なことになる。お許しを願うほかはないのです。

「太平洋の防波堤」になった日本軍

さて、その硫黄島防衛の指揮をとるのは栗林忠道陸軍中将(戦死後、大将)です。かれの指揮下にあって、大隊長として硫黄島で戦って生きのびた藤原環少佐の回想があります。昭和19年(1944)夏のある日、幹部召集の会同があり、そのときに栗林はこういったというのです。

「本島は皇土の一部である。もし本島が占領されるようなことがあったとしたら、皇土決戦は成りたたない。したがって、もし本島への米軍の上陸がはじまったならば、大本営としても陸・海・空の残存兵力を投入して支援し、本島への上陸は断じて食いとめる、との約束をしている。すなわち、われわれは太平洋の防波堤となるのである。本島の防衛はすなわち、本土の防衛と考えねばならぬ」

栗林に確約するほどに、陸軍中央部は硫黄島を本土防衛のための要地とはじめはみなしていたわけです。とはいえ大本営は栗林の言葉にあるように、いざとなったときには「残存兵力を投入して……」という保証をほんとうにしていたかどうか、いまとなっては確認のしようもないのですが。

ともあれ、硫黄島では、栗林忠道中将指揮の第109師団を主力に、陸軍部隊1万5,500人、海軍部隊7,500人が、7万5,000人の米上陸部隊を迎え撃ったのです。

作戦敢行前に、上陸部隊の指揮官ホーランド・スミス中将が「作戦は5日間で完了する」と高言しました。米軍の攻撃は、それはそれはすさまじいものであったのです。上陸開始前の艦砲射撃、航空機による爆撃をみれば、その状況は容易に推察できます。

面積約20平方キロメートルの小さな島は、まったく緑の見えぬほど焼けただれました。空から叩きこまれた爆弾120トン、ロケット弾2,250発、海からの砲弾3万8,500発。島にはもはや生物は存在しないと思われるほどの猛攻のあと、海兵第3、第4、第5師団が上陸してきたのです。

しかし、2月19日朝の上陸開始から、栗林中将が最後の突撃を命令した3月26日夜明けまで、戦闘は一瞬の休止もなくつづきます。日本の守備隊は、縦横に地下道で通じ合った洞窟陣地にこもって、不屈の闘志でねばりにねばって戦いました。5日で陥落どころの話ではありません。

アメリカの従軍記者が書いています。「日本兵はなかなか死ななかった。地下要塞にたてこもった兵士を沈黙させるためには、何回も何回も壕を爆破しなければならなかった。……ある海兵隊の軍曹は、一人の日本兵を殺すのに21発の弾丸を射たねばならなかった」

米軍の損害は死傷2万5851名。上陸した海兵隊員の三人に一人が戦死または負傷したことになります。日本軍の死傷者は2万数百人(うち戦死1万9900人)。太平洋戦争で、ガダルカナルへの米軍の反攻開始から硫黄島占領までに、その損害が日本軍を上まわったのは、この硫黄島の戦いだけであったのです。いかに日本軍が勇戦力闘したかがよくわかります。

そして、3月15日になって、洞窟にこもる日本軍の抵抗戦はさすがにバラバラとなり、はじめて星条旗が硫黄島の全土にひるがえった、といわれています。が、「われら敵十人を斃さざれば死すとも死せず」という栗林の訓示を守った日本軍の反撃は、なおつづけられていました。

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:01月21日 00:05

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- 織田信長の妻・帰蝶は“本能寺の変の後も生きていた”と思える理由

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語

- 秀吉を天下人にした弟・豊臣秀長 正反対の兄弟はなぜ仲違いしなかったのか

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本

- 日本史において、天皇はいかなる存在だったか【戦国~昭和編】

.jpg)