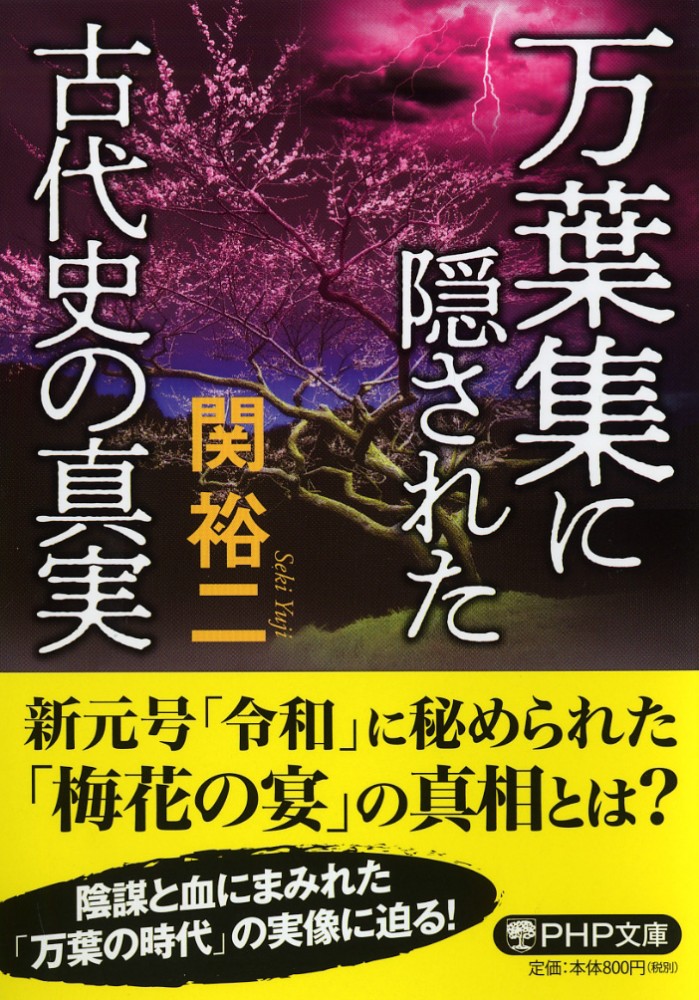

「令和」の典拠「梅花の宴」の謎~「万葉集」には大伴氏の悲運と執念が隠されている?

最後の歌に籠められた大伴家持の思い

『万葉集』の後半を飾るのは、大伴旅人と家持の親子の歌である。特に、巻十七以降は、大伴家持の影響力が大きい。『万葉集』の編纂については諸説あるが、最終編纂者は、大伴家持ではないかとする考えが登場するのも、当然のことである。

ところで、『万葉集』の謎のひとつに、大伴家持の『万葉集』全巻の最後の歌(巻二十―四五一六)がある。巻末を飾るのにふさわしくないというのである。

なぜ『万葉集』最後の歌が、正月の歌なのだろうか。

一説に、大伴家持と親しかった大原今城(万葉歌人・今城王)が東国に赴任したために、『万葉集』はここで終わったとする(中西進)。

また、大濱眞幸はこれを、暦の視点から解き明かせるのではないかという。

大伴家持の歌には立夏、立春、初子(月の最初の子の日。あるいは年初の子の日。大伴家持の歌の場合、後者)の歌などがあることから、大濱眞幸は、天平宝字3年(759)正月1日の「暦」からみた意味を調べてみると、ちょうど「立春」の日にあたっていたこと、暦日の始発としての元日と「豊年の雪」と「立春」を重ねていたことが分かる、とする。つまり、この日は「歳旦立春(元旦で立春)」にあたり、並の正月ではなく、19年に一度のめでたい日だったこと、「いやしけ吉事」という言葉をさしはさんだ必然性も理解できるといい、次のように述べる。

この幾重にも重なるめでたさにこそ、巻一巻頭歌のめでたさとの照合性が従来にも増して読み取れるのではないか、このことこそが、まさしく『万葉集』の最終歌としての相応しさではないかと考えるようになったのです。(『万葉集を学ぶ人のために』中西進編 世界思想社)

なるほど、大伴家持が吉日にめでたさを詠み上げたことは確かであろうし、この歌を巻末にもってきた理由も、これで理解できるかもしれない。

しかし、大伴家持が当時置かれた立場を考えると、この締めくくり方が、あまりにも皮肉めいてみえてくるのである。

万葉の時代とは、藤原氏が一党独裁を目指した時代とも言える。藤原氏に逆らう者たちは、血の粛清によって次々と倒れていった。古代史を彩った旧豪族はほとんど姿を消し、最後に残った大豪族が、大伴氏だったのである。

そして、大伴氏を代表する旅人と家持の親子は、藤原氏全盛時代、孤立し、辛酸をなめるのである。

したがって、大伴家持が「いやしけ吉事」と、「いいことがたくさんありますように」と願掛けし、「希望に満ちた歌」「復活を願う歌」を『万葉集』の最後に持ってきたのは、「いつか藤原の世が終わり、明るい未来が始まりますように」という、『万葉集』編者の願いが込められていたのではないかと思えてくるのである。

そして、この大伴家持の願いこそ、藤原氏の圧政に苦しんだ人々の心の叫びだったのではないかと思えてならないのである。

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月16日 00:05

- なぜ関東には有力な戦国大名が育たなかった? 原因となった「室町幕府の分断統治」

- 朝ドラ『ばけばけ』小泉八雲・セツの関係性を深化させた「大磐石のアシスト」

- 徳川家は戦国大名の「富」を恐れた? 鎖国を200年貫いた江戸幕府の狙い

- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件

.jpg)