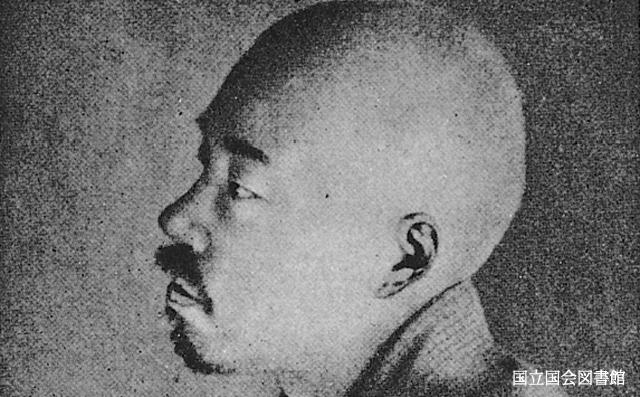

戦う俳人・正岡子規の生涯

2017年09月19日 公開

2024年12月16日 更新

俳人・正岡子規が没

今日は何の日 明治35年(1902)9月19日

明治35年(1902)9月19日、俳人・正岡子規が没しました。日露戦争が始まる1年半前のことです。俳句をはじめ、短歌、小説、評論など多方面で創作活動を行なった、明治を代表する文学者として知られます。

慶応3年(1867)、子規は伊予松山の松山藩士の家に生まれました。幼名は処之助(ところのすけ)、後に升(のぼる)。餓鬼大将の秋山淳五郎真之と幼馴染であったことは、『坂の上の雲』でよく知られています。

明治16年(1883)に旧制愛媛一中を中退して上京、共立学校を経て東大予備門に入学。予備門では夏目漱石、南方熊楠、山田美妙と同窓でした。明治23年(1890)に帝国大学に進学しますが、文学に関心を持ち、中退して新聞『日本』の記者となります。文人のイメージの強い子規ですが、日清戦争時には自ら志願して従軍記者となり、またその後は病魔と闘いながら、俳句や和歌の革新に挑みました。

「あしも戦地に行きたいぞな」

そう繰り返す子規に辟易していたのが、新聞『日本』を主宰する陸羯南でした。国民精神の高揚を目指して新聞『日本』を立ち上げた硬骨のジャーナリスト・陸でしたが、子規の従軍記者志願には閉口します。

子規は東京帝国大学に学んでいたものの、落第を機に退学。叔父の加藤拓川が陸羯南の親友であったことから、明治25年(1892)、26歳で新聞『日本』に入社、記者となっていました。子規は紙上で「獺祭(だっさい)書屋俳話」を連載、漢詩、俳句、短歌、新体詩、小説、批評、随筆、紀行文、時事評論など、なんでもござれの文才ぶりを発揮します。これには陸も大助かりでした。

ただ、子規は3年前、喀血しています。肺結核でした。 「啼(な)いて血を吐く時鳥(ほととぎす)」にならって、子規=ほととぎすの別名 を俳号にしたとあっけらかんと語る子規でしたが、陸は子規の体を案じて、東京根岸の自宅の隣家に住まわせていたほどです。無論、肺結核は当時、不治の病でした。そんな病身の子規が戦地に赴くなどとんでもないと陸は慮っていたのです。しかし子規の熱意は強く、明治28年(1895)4月、念願の従軍記者として大陸に渡りました。

なぜ病をおしてまで、子規は戦地に赴いたのか。もちろん若さゆえの高揚感もあったのでしょうが、それ以上に、当時の日本人の気持ちを象徴するものでもあったのです。実は日清戦争へは一般国民の志願兵がひきもきらず、政府が対応に苦慮したといいます。当時、欧米列強ですら清国を「眠れる獅子」と密かに恐れており、日本人も維新後、初めての対外戦争に勝てるという確証は持ち得ていませんでした。にもかかわらず、なぜ? それは当時の日本人が、日清戦争というものをどう捉えていたのかと深く関わっています。ひと言でいえば、「朝鮮の独立を邪魔する清国をくじき、朝鮮を助ける」というものでした。欧米列強が虎視眈眈と東アジアを窺う中、日本・清国・朝鮮がともに近代化し、協力して列強にあたることが必要であるというのが、当時の日本人の共通認識です。そのためには朝鮮を独立させ、それを認めずに妨害する清国と戦って改めさせなければならない。その明確な目的が日本人の士気を高め、従軍志願につながっていたのです。子規の従軍記者志願も一つの典型例といえ、当時の日本人の気分をよく表わしているのです。

しかし、子規は帰国途中の船内で大喀血し、重態に陥りました。その後、小康を得ますが、病状は悪化していきます。子規は活動のフィールドを新聞記者から、文学革新に切り替えました。それは、闘いのフィールドといった方が相応しいかもしれません。明治30年(1897)、俳句雑誌『ホトトギス』(ほとゝぎす)を創刊し、従来の形式的な俳句を「月並み」「平句凡調」と斬り捨て、与謝蕪村を研究し、近代西洋画をヒントに写生俳句を提唱して大いに支持されます。

子規が生涯に詠んだ俳句は18000句余りにのぼりました。 また、短歌においても「歌よみに与ふる書」を新聞『日本』に連載。こちらも和歌の革新を目指した戦闘的な姿勢で、『古今集』や藤原定家らを否定、『万葉集』、源実朝、良寛らを高く評価しました。反発もありましたが、子規は自説を通し、自ら詠んだ和歌は24000句余りが残ります。この他、『墨汁一滴』『病床六尺』『仰臥漫録』『松蘿玉液(しょうらぎょくえき)』など、日記風随筆、文学論、文明批評など夥しい文章を書きあげます。驚くべきは、子規はこれらを病床で苦痛に苛まれながら、死の直前まで続けたことでしょう。

子規は肺結核に加えて脊椎カリエスに冒され、最後の7年間は歩くことができず、ほとんど寝たきりでした。臀部や背中に穴が開き、膿が流れ、激痛が五体を貫きます。痛みに号泣し、母や妹に当たりちらし、モルヒネの助けでようやく眠る日々でした。余りの辛さに自殺も考えますが、ある時ふと気づきます。「余はいままで禅宗の悟りというものを誤解していた。悟りとは、いかなる場合にも平気で死ぬることかと思っていたのは誤りで、いかなる場合にも平気で生きていることであった」(『病床六尺』)。

病と闘い、文学の革新のために戦いながら、明治35年9月19日、子規は凄絶な生活を終えました。享年36。辞世の句は 「糸瓜(へちま)咲きて痰のつまりし仏かな」。まさに戦いの中で斃れた子規ですが、しかし、彼は不思議と暗さを感じさせません。死に向き合いながら、常に「希望」を失っていなかったようにも思えます。魅力的な明治人の一人であると感じます。

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:03月14日 00:05

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語

- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- ユダヤ人はなぜ、ナチス・ドイツの標的にされたのか

- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本

.jpg)