「日本最大級の山城」が特別連作小説に! 向羽黒山城ものがたり1

2025年07月04日 公開

2025年07月10日 更新

写真:向羽黒山城

向羽黒山城を、ご存じでしょうか?

福島県の会津美里町にある戦国時代の城で、専門家からも東北屈指の名城と高く評価されています。

また、蘆名盛氏、伊達政宗、蒲生氏郷、上杉景勝といった名将らがかかわった城であり、知られざるドラマに満ちた城でもあります。

今回、その向羽黒山城を軸に、気鋭の作家・天津佳之氏が、全3回の特別読み切り連作小説を手がけることとなりました。

記念すべき第1回は、向羽黒山城の築城をめぐる物語。あらたな国づくりを目指す会津の戦国大名・蘆名盛氏のもとには、画僧として名高い雪村(せっそん)がおり、さらには、のちに徳川家康に帰依を受ける僧が現われ……。

「築城に込められた想い――蘆名盛氏」

川の瀬に、可憐な紫が揺れている。

前に垂れた三枚の大きな花弁と、その内で誇らしげに立つ小花弁。都合六枚の花びらを持つその花が、快晴の空の下で群れて咲くさまを、蘆名盛氏(あしなもりうじ)はじっと見つめた。

会津盆地を貫いて流れる大川(阿賀川)の川辺は、雨季を謳歌するように、瑞々しい草花に彩られている。それが、盛氏の心を落ち着かせた。

何しろ、会津は四方を峻険な山に囲まれ、そこから流れ出た水が集まる土地である。なかでも大川は暴れ川として知られ、五月雨(さみだれ)の季節ともなれば、いつ洪水を起こすか分からない。土地を治める為政者にとって、雨季の川辺の彩りは大川が穏やかな証でもあった。

もっとも、大川がもたらすのは災害だけではない。その清らかな水と、山から運ぶ肥沃な土、そして遥か越後までつながる交易路として、会津の豊かさを支えていると、盛氏は重々承知していた。

(何事にも、表裏があるということだ)

内心でひとりごち、盛氏は川の涼味と花の香りを胸に吸い込んだ。

永禄3年(1560)5月、陸奥国大沼郡。会津の領主である蘆名盛氏は、大川の川縁に座り込み、夏を味わっていた。

「鮮やかにございますな」

つぶやいたのは、盛氏の隣で絵筆を運ぶ老僧だった。折り畳んだ画紙の上に墨を舞わせながら、皺(しわ)の深い口もとに笑みを浮かべて、紫の花の群れを描き取る。

白い紙に、墨の濃淡。それだけで描かれているというのに、老僧の筆から現れる花弁は、かすかに青みがかった紫の色さえ写すようだった。

「いずれの"あやめ"かな」

何気なく口にした老僧に、

「杜若(かきつばた)だ」

盛氏は即座に返した。

「御坊にとっては、あやめも花菖蒲(はなしょうぶ)も杜若も皆、仏の供花かもしれぬがな。在家の凡夫には大きな違いよ。それに、あやめと杜若は薬になるが、花菖蒲には毒がある」

「おや、殿は本草(ほんぞう。薬草学)も修められましたか」

面白がるような老僧の声に、盛氏は一瞬だけ顔をしかめると、呆れたように息をついて己の顎先を撫でた。

「戯れるな、雪村(せっそん)」

老僧――雪村の笑みに返すと、盛氏は大袈裟に眉根をほぐして見せる。

「わしも、そういう歳になったということだ」

言った盛氏は、40になったばかり。顔や体躯には、なお壮年の覇気が満ちており、わざわざ本草を学んで、身体を気遣う必要があるようには見えなかった。

雪村もそう感じたのであろう、

「ほう。その心は」

笑みをためたまま、筆も止めずにそう問うた。このあいだ、画僧は盛氏を一瞥もしていない。花を見つめるままだった。

「敦盛(あつもり)だ」

盛氏もまた、雪村に目をくれずに返した。

「人の世の50年は幻かも知れぬが、その幻を継いできたからこそ今生(こんじょう)がある。ならば、次の50年に備えねばならぬ、とな」

「次とは」

「決まっておる、盛興(もりおき)よ」

14になった我が子の名を挙げると、盛氏はあやめから視線を外し、後ろを振り返った。少し離れたところに張った陣幕には、蘆名の家紋である三つ引両が揺れている。

「蘆名300年の歴史のなかでは、わしの50年も幻のようなものかも知れぬ。ならば、残りの10年で次を育てるのも良かろうよ」

「如何に育てられますか」

尋ねながらも、雪村の目は花から離れない。そのまま、あやめの葉をまっすぐに高く描く。

「家督を渡す。わしは隠居だ」

「なるほど。殿と同じにございますな」

老僧の言う通り、盛氏は13で父・盛舜(もりきよ)の名代に立てられている。無論、父は当主として政事に関与したが、最終的な判断を下すのはまだ少年と言っていい盛氏のほうだった。それが領主としての己を育てたことを、盛氏は嫌というほど知っていた。

「あれほどに厳しくするつもりはないがな。黒川(くろかわ)の城も渡す。わしは新たな城を建てて、隠居暮らしよ」

盛氏は何気なく口にしたつもりだったが、新たな城、と言葉にしたとき、つい力がこもった。その目には、陣の後背にそびえる巨大な山体があった。観音山・羽黒山(はぐろやま)・岩崎山(向羽黒山〈むかいはぐろやま〉)の3つの頂きを持ち、白鳳三山(はくほうさんざん)とも呼ばれる山は、会津を囲む山々から離れて天を衝いている。

「それで、本草にございますか」

そんな思いを聞き分けたらしい。雪村は、ついに顔を上げると盛氏に笑みを向けた。

子どものような好奇心に満ちたその眼から視線を逸らすと、

「何を成すにも、身体が大本であろう」

盛氏は生真面目にそう言った。

盛氏は、会津蘆名氏第15代当主・盛舜の嫡男として、大永元年(1521)に生まれた。13の時には早くも家長として実権を譲られ、20を過ぎて正式に家督を継ぐと、同じく会津に領地を持っていた山内氏などを討って、会津・耶麻(やま)・大沼・河沼の会津四郡に地盤を築き、若くして領主としての才覚を見せた。

何しろ会津は古来、関東と北陸、奥州の境にある交通の要衝である。そのうえ、山に囲まれた盆地は豊かな穀倉地帯でもあり、この地を狙う周辺領主は多かった。ざっと見渡しただけでも、北の米沢には幕府から「陸奥国守護職」に任じられた伊達氏、西の越後には北陸の雄である長尾氏、南の常陸には北関東で急速に勢力を伸ばす佐竹氏、東の仙道(せんどう。現在の中通り)には二階堂氏や田村氏などが割拠していた。そうした状況が、盛氏に領主としての自覚を早くから促しただろうし、実際、彼はその方面の才に恵まれたようだった。

それを世に示したのが、天文11年(1542)から足掛け6年にもわたった、伊達家の内訌「天文の乱」であろう。当主の稙宗(たねむね)とその嫡男・晴宗(はるむね)の間で起きたこの内紛は、奥州各地の大名を巻き込む大乱となったが、この勝敗を決したのが盛氏だった。

はじめこそ妻の父である稙宗に味方した盛氏は、流れがないと見定めるや、同じく稙宗方についた田村氏との不和を名目に、晴宗方に寝返ったのである。南奥州に確たる勢力を持つ蘆名の寝返りにより、稙宗を見限る者が続出。形勢は一気に晴宗方に傾き、内紛は終結したのだった。

無論、盛氏の策は、乱を収めるためだけに打たれたわけではない。この一手で、蘆名と並ぶ勢力を持つ伊達に恩を売り、さらに田村攻めの名分を得ることを狙ったものであった。

こうした外向きの政策はもとより、会津の経営についても盛氏は熱心だった。地味豊かな会津の殖産に力を入れ、広大な田地の整備や治水はもちろん、木材や楮(こうぞ)、薬草など山々の恵みを掘り起こしている。さらに、諸街道や大川水運を整備し、商人司(つかさ)を設けて黒川の城下をはじめとして商業・物流を振興。少壮にして、南奥州にその人ありと言われるほど、名を高めたのだった。

「その父上の後というのは、私には荷が勝ちすぎます」

生真面目に言う少年は、盛氏の世子・盛興。背筋を伸ばし、父と並んで馬を並足に進ませる姿には、逞しさと落ち着きが同居しており、武家の若殿としては申し分ない。

「決めたことだ」

端的に返しながら、盛氏は我が子の顔と、その後ろで列を作る家臣たちを見遣った。

この日、盛氏は雪村と盛興を連れ、大沼郡で薬猟(くすりがり)を催していた。薬を会津の新たな物産にするべく、領主みずからが範を見せるためである。白鳳三山の山麓から大川の河川敷で野草や鹿などを獲ったのち、そこから西に広がる湿地へ、さらに宮川を渡って会津総鎮守の伊佐須美(いさすみ)神社へ向かう道の途次であった。

「若様、荷は背負わねば、重さも分からぬでございましょう」

父子に並び、駕籠(かご)に乗った雪村が口を挟んだ。簡便な造りの竹籠に揺られながら、器用に大沼の景色を描き写していた。

「殿は、ご自身で本草を学ばれてございますぞ」

「いい加減にせんか、雪村」

いよいよ不機嫌そうに声を上げた盛氏だったが、雪村は悪びれもせず高く笑うばかりだった。

雪村周継(しゅうけい)。東国にその人ありと名を轟かせる画僧である。もとは佐竹氏の一族であったが、早々に出家して禅の道に入り、特に絵を能(よ)くするようになった。やがて、関東を放浪して独自の画風を開拓し、各地の領主から外護(げご)を受ける名人となっていた。

盛氏との付き合いは、すでに20年弱に及ぶ。まだ20代であった盛氏は、寺社振興のかたわらで禅画を学ぶうち、その道を修めたいという思いを止めることができず、雪村を会津に招いて教えを請うた。その打ち込みようは尋常ではなく、およそ五年の修行ののち、画法の秘伝である「画軸巻舒法」を伝授されるに至った。

そんなふうに、学問や道理への興味と、いざやるとなれば深く修めずにはおられない、凝り性ともいえる性向が盛氏にはあった。果ては連歌に能楽、最近は茶の湯まで、嗜み以上に修めている。本草についても同様で、盛氏は城下に医師や薬師を呼ぶだけに飽き足らず、医学の達人と謳われた田代三喜(たしろさんき)流の本草学と薬学を、みずから学んでさえいた。

それを雪村に見抜かれただけでも居心地が悪いというのに、この画僧はそんな弟子の性質を面白がって憚らない。勢い仏頂面になりながらも、盛氏は馬上から大沼の平野を見下ろした。

大沼郡はその名の通り、もともと湿地の多い土地である。そのうえ天文5年(1536)、辺りの川筋が変わってしまうほどの大洪水に見舞われ、白鳳三山から西は、いまなお、廃川敷同然の荒れ野が横たわっていた。

「盛興よ、わしはそうする必要があるから、そなたに家督を譲るのだ。聞き分けよ」

「は、はい」

我が子の戸惑いが、盛氏は情けなくもあり、心配でもある。ひと粒種として大切に育てたし、見込みも悪くないはずだったが、次代の領主としての芯はまだまだ物足りない。だからこそ、早く家督を譲って盛興の自覚を促したい。盛氏にそう思わせたのは、東海で起きた大事件のためである。

"海道一の弓取り"と謳われた駿河国主・今川義元が敗死した、というのである。討ち取ったのは尾張の織田と伝わるが、仔細は分からないし、盛氏にとり、そんなことはどうでも良かった。

肝心なのは、今川という大きな柱が倒れた影響が、遠く会津にまで確実に及ぶということである。その波に備える意味でも、盛興の自立は欠かせなかった。

「とにかく、これより伊佐須美大明神に代替わりを奏上するのだ。会津をどのような国にするか、よく肚で練っておけ」

そう言い置いて、盛氏は馬腹を蹴ると列の先に出た。

一行が向かう伊佐須美神社は、陸奥国二宮でもあり、会津の発祥にも関わる古社である。第10代・崇神天皇の御代、大八洲国(おおやしまぐに)を知らすべく四道将軍(よつのみちのいくさのきみ)が全国に派遣された。うち、北陸道を進んだ大毘古命(おおびこのみこと)と、東海道を進んだ建沼河別命(たけぬなかわわけのみこと)の父子が、この地で再会を果たしたという。この故事により、「相津(あいづ)」の名が付いたのだ、と。

祭神は、国土創生の神である伊弉諾尊(いざなぎのみこと)・伊弉冉尊(いざなみのみこと)の夫婦神、そしてこの地を開拓した大毘古命と建沼河別命の4柱、まとめて伊佐須美大明神とも称される。その加護を求める者は多く、境内には祈りを捧げる民の姿があった。

そのなかを、下馬した盛氏の一行は静かに進んでいく。領主の御成だからと人を払わず、祈りを邪魔することもない。神人(じにん)たちもそれを心得ており、一行を丁重に案内さえすれども、大袈裟な歓待はしなかった。

社務所で衣を改めた盛氏たちが拝殿に向かうと、そこには袈裟姿の先客があった。しっかりと剃り上げた禿頭(とくとう)に、ほっそりとしたうなじを見るに、まだ歳若い僧である。素絹(そけん)の浄衣に五条袈裟、いささか大仰な装束をさらりと着こなすさまが堂に入っており、一心に経を上げる姿には僧の修行の深さを思わせた。

盛氏は家臣らを留め、その祈りが終わるのを待った。やがて、深く拝礼した僧が振り返ったところで、

「随風(ずいふう)殿ではないか」

顔見知りらしく、盛興がその名を呼んだ。

「これは若様」

答えた随風は、にっこりと柔和な笑みを盛興に向けると、続いて盛氏に深々と頭を下げた。歳は20代半ばほどだが、どこか老成した雰囲気を纏(まと)っている。

「蘆名様、お初にお目にかかります。拙僧は随風、会津龍興寺(りゅうこうじ)にて出家し、ただいまは遊学の身にございます」

随風の名は、盛氏も聞いたことがあった。確か、盛氏の叔母が降嫁した舟木兵部少輔(ふなきひょうぶしょうゆう)の子で、若くして発心出家すると各地の寺を遍歴し、数多くの良師に学んだという才子である。関東各地はもちろん、遠く京の比叡山延暦寺や大和の興福寺にまで赴いて道を学んだという。

「ほう、そなたが随風か。名は耳にしておるが、盛興と知己であったか」

「随風殿とは龍興寺で知遇を得て、以来、上方の話などを聞いております。近ごろは会津に留まり、時には足利学校まで足をのばして諸子百家を学んでおるそうで」

盛興の紹介に、随風は控えめに会釈して応じた。

「仏僧が諸子百家とは、珍しいことじゃ」

驚き半分興味半分の雪村の声に、盛氏もまた頷くと、

「こうして行き逢ったのも仏縁。時が許すなら、この後付き合ってもらえぬか」

ふと思い立ち、そう引き留めた。

「時はございますが、偶々(たまたま)居合わせただけのわたくしが、会津の殿のお供など、とても」

「多生の縁と申すなら、今生でも来世でも同じことよ。そこで待っておいで」

相好を崩して随風に言い含める雪村のさまは、まるで孫にでも聞かせるようである。そうして、歳若い僧の返事も待たずに、盛氏を神前に促した。

盛氏は改めて息を整え、拝殿の中央に進んだ。そして本殿を望み、深々と一礼する。その脳裏に、真摯に祈りを捧げる随風の姿が過(よぎ)った。

祈りの本質とは、神仏に捧げて恥じない己の意志にある。だからこそ盛氏は、はっきりと顔を上げて手を合わせた。

(これが、次なる始まりぞ。伊佐須美大明神よ、加護と導きを給え)

宮司が唱える祝詞の朗々とした声を聞きながら、盛氏は頭に描いた策を肚の内に深く、深く鎮めていった。

「盛興、わしの隠居城はどこが良い」

神拝を終えた盛氏たちは、ふたたび軽装に着替えた後、社務所に用意された客殿にいた。家臣たちを下がらせ、盛氏の他に盛興、雪村、そして随風がいるのみである。4人のあいだには会津の地図が広げられており、猪苗代湖、磐梯山をはじめとする山々、大川や日橋川(にっぱしがわ)などの河川、そして盛氏の居城である黒川城以下の主だった城・要害の類が簡単に描き込んである。そこに、盛氏は視線を落とした。

問われた盛興のほうはと言えば、狼狽(うろた)えたように目を泳がせている。代替わりを告げられたばかりとはいえ、そのさまはどうしても頼りなく映った。

そもそも盛氏に男子は盛興しかおらず、かねてより世子として育ててきたつもりである。自身の同じ歳のころを思い返せば、もう少しは世継ぎとしての自覚があったと感じる盛氏であったが、過ぎた時と本人の資質は取り返せるものではなかった。肝心なのはこれからだと、半ば己を叱咤して盛興の答えを待つ。

「……やはり、小田山(おだやま)の城がよろしいかと存じます。南の須賀や白河、東の田村に睨みを利かせ、いざというときは黒川と一丸となって敵を防げるかと存じます」

言いながら、盛興は黒川城から東に14町(約1.5キロメートル)ほどにある、小田山の山頂を指した。ここに立つ小田山城は、黒川の後背を守るべく築かれた"詰め城"である。代々の蘆名当主が使ってきた伝来の要害であり、盛興の発想は妥当と言えば妥当だった。

だが、盛氏には物足りなかった。

「小田山の城は、取り壊す」

「なんですとっ」

頓狂な声を上げて驚く盛興と、部屋の隅で小さく頷く随風を視界の端に収めながら、盛氏は続ける。

「小田山は黒川に近すぎる。仮にここを獲られれば、黒川の動きは丸裸よ。それに、かつてならいざ知らず、いまや我らの領地は会津四郡に留まらぬ。睨みを利かすにしても、もっと遠くでなければ意味を成さぬ」

盛氏の容赦のない声に、盛興は項垂れるばかりだった。

「考えてもみよ。これほど近くにわしがおれば、家臣どもはそなたとわし、双方の顔色を窺おうとするぞ」

「殿。少しく焦りが過ぎますな」

異見を言い募る盛氏に、やんわりと声を掛けたのは、我関せずとばかりに縁から外を眺めていた雪村である。柔和な笑みを絶やさずに、盛氏と、それから盛興の顔を見遣った。

「季節外れに、花に咲けと命じたところで、蕾を固くするばかりにござるよ。それに若様、殿は若様を試す気も責める気もございませぬ。ただ、ともに国のことを考えたいと、そう仰せにございます」

そう言って、父子それぞれの焦燥を解きほぐすように呵々と笑った。

雪村は画の師である以前に、禅の師である。己にも気付いていなかった焦りに気付かされ、盛氏は内心で師に頭を下げ、

「……確かに、そうだな。あくまで、わしならそう考える、ということだ」

そう言い直した。

「なるほど、では殿の考えはいかがか」

一方の雪村は、すぐさま盛氏に水を向けた。盛氏は、無言のままに懐から折り畳んだ紙を取り出すと、それを広げて地図の上に置いた。

「これは……」

盛興の感嘆の声は、半ば呻くようであった。

ひと目見て、壮大な山城である。見上げるような急峻かつ広大な山を、おびただしい数の曲輪が覆い尽くす。それらひとつひとつが土塁や防柵に守られ、中には無数の屋形や櫓が配されて、いかにも堅牢豪壮な姿だった。

曲輪は大きく3層に分かれており、それぞれ中核となる城郭や物見までが明瞭に描かれている。外構(そとがまえ)に覆われた山の麓から、各所に空堀(からぼり)を抜いた中腹、そして実城(みじょう)を構えた山頂まで、複雑に折れて枝分かれした城道が伸び、それらの要所となる桝形や門なども仔細に記しているのを見るにつけ、この図が単なる概念的な絵ではなく、盛氏の新城構想を具体的に示すものであると見て取れた。

「ほう。白鳳の三山……いや、岩崎山ですな」

さすがというべきか、雪村は絵図に描かれた山体を、そう見分けた。岩崎山、別名を向羽黒山。白鳳三山で最も高い頂きを成す山であり、山体はおよそ13町(約1.4キロメートル)四方、麓からの高さは100間(約180メートル)を超える険しい山である。

盛氏は黙ったまま頷くと、地図上の岩崎山の位置に、城図を据えた。黒川城からの距離は、およそ1里半(約6キロメートル)。会津盆地の南端に位置しており、平らかな盆地のどこからでも、その姿を確かめられた。

「詰め城であれば、やはり山城を構える。あの山をことごとく要害とする城よ」

盛氏が思い描く城の縄張りは、岩崎山だけに留まらない。三山を成す他の観音山と羽黒山、さらに西へわずかに突き出た丘陵にも縄張りを設け、奥州どころか日ノ本でも稀有な、巨大かつ堅固な城を建てる算段である。

もちろん、その立地にも意味がある。

「ここは北から東を大川、南は奥会津の山々に守られ、西は沼も多く攻めにくい要害。黒川とは大川を隔て、こちらに退くにも川が敵を足止めしてくれよう」

今日、岩崎山で鹿を狩った盛興にも、父の言葉が肚に落ちる。

「そして、この地であれば越後、米沢、さらに下野(しもつけ)への街道の押さえともなる。下野から北関東、甲信に目を利かせることもな」

盛氏は子の顔に納得の色が浮かぶのを確かめながら、3つの街道をそれぞれなぞる。のちの越後街道・米沢街道・下野街道を一望のもとに収めるのに、岩崎山は格好の位置にあった。

そう、むしろ盛氏の目は、安定しつつある奥州よりも、これから激動するであろう東海、甲信、関東に向いている。今川義元が斃(たお)れたいま、彼と同盟を結んでいた甲斐の武田晴信(のちの信玄)、相模の北条氏康はもちろん、両家と敵対する越後の長尾景虎(のちの上杉謙信)、北条と関東で競り合う常陸の佐竹義昭などの群雄が、こぞって動きを変えるだろう。

岩崎の城は、そこに先んじて打ち込む楔(くさび)でもあった。これまで、南奥州の平定に心を砕いてきた蘆名もまた、次なる志を明らかにするときがきたのだ、と。

蘆名の次代を育て、世にその威を示し、軍略の上でも要となる城。一手を以て多くの果を得てこその策。盛氏は、この代替わりと築城に、それほどの意義を見出していた。

「どう思うか、盛興」

そのすべてを、盛氏が口にすることはない。だが、言葉少なに語る姿からほとばしる気迫は、盛興を圧倒するに十分だった。ほとんど息をするのを忘れて、蘆名の次代は、父と絵図とを見比べた。

「ひとつ、足りませぬな」

張り詰めた客殿の静寂を破ったのは、どこかあっけらかんとした雪村の声だった。

「……何が足りぬ、雪村」

虚を衝かれ、一瞬口ごもった盛氏は、低く問い返した。その声に怒気はない。異を唱えられたのではなく、足りぬ、不十分だと言われたからである。

問われた雪村は、やはり答えなかった。禅の師は、弟子に直接答えを示すことはない。だが同時に、身の丈に合わぬ問答を下すこともない。盛氏は口もとを引き結ぶと、ふたつの絵図を見つめた。

熟考する盛氏のかたわらで、雪村は何事もないように懐から画紙と矢立を取り出して、外の景色を描き写しはじめた。その手もとと、困惑する盛興の顔が映り、盛氏は口もとを手で押さえながら顔を上げた。

彼の目は、この場にいるもうひとりに向けられていた。

「随風。そなたはどう思う」

そう問うた。

「諸子百家を学んでおるというなら、兵家の知恵にも通じておろう」

兵家とは、孫子や呉子をはじめ、古代中国における軍略や政略を扱った思想である。先ほどから随風は、盛氏の言葉に小さく相鎚を打ち、意図するところを捉えているようであった。そのうえ、さまざまな仏道にも通じた知恵者ならば、何か思うところがあるのではないか。

たとえ、小さな手掛かりであってもいい。盛氏はまっすぐに、この歳若い僧を見据えた。

その視線を受け、随風はわずかに目を閉じた。その所作は、盛氏の意志を受け取り、呑み込もうとしているようだった。そして瞼を開くと、

「雪村様。筆をお借りできましょうか」

はっきりと、そう口にした。

雪村は眉をあげると、軽い調子で筆と矢立を若い僧に差し出す。立ち上がってそれを受け取った随風は、筆にたっぷり墨を含ませると、おもむろに地図を踏みつけてその中央に立った。そうして、城の絵図を押さえて筆を乗せ、そのままぐるりと身体を舞わせた。

一筆のもとに描き出されたのは、見事なまでに歪みのない大きな円環――禅に言う「円相(えんそう)」であった。円相は悟りや真理、あるいは仏性(ぶっしょう)、宇宙すべてを表すともいう。そのなかにいて、随風は静かに微笑んだ。

「『三略(さんりゃく)』の上略に曰く、柔は能(よ)く剛を制し、弱は能く強を制すと申します。柔は徳、剛は賊、弱なるは人に助けられ、強なるは人に攻められるところとなります。

しかしながら、人の世は柔あれば剛あり、弱あれば強あり、決して分別がつくものではございませぬ。それらすべてを円(まど)かに含んでこそ、自在を得るものと存じます。蘆名様が城を自在になさるなら、柔弱を得てはいかがにございましょうか」

朗々と詠い上げるように、随風は言葉を紡ぐ。『三略』は太公望(たいこうぼう)が著したとされる古(いにしえ)の兵法書である。数ある兵法書のなかでも真髄を著したものとして、同じく太公望の兵法書『六韜(りくとう)』とともに、武経七書(ぶきょうしちしょ)の筆頭に数えられていた。

盛氏もまた、『三略』を学んではいたし、語句も知っている。だが、随風の言いようは、ただ書を引用しただけではなかった。各地を遍歴し、天台や法相(ほっそう)、禅までも修めた俊才の知恵が、そこにはある。少なくとも盛氏には、そう思えた。

「いかに得ればよい」

盛氏は尋ねた。

「一円にて」

随風は短く答え、地図の上から退いた。あとに残された円相は、岩崎の城とともに、大沼の地を、そして会津を包み込んでいた。それを盛氏は、じっと見つめる。円のなかに、白鳳三山の麓から伊佐須美神社までの道程が、そこで見た光景が、垣間見えた気がした。

「相分かった」

納得の声を出す盛氏の視界の端で、楽しげな雪村の笑みが揺れていた。

岩崎山の築城は、翌年の永禄4年(1561)から始まった。同時に盛氏は、盛興への家督相続を正式に発表。自らは隠居して「止々斎(ししさい)」と号し、盛興の後見として引き続き政務を見た。

それから足掛け8年の普請を経た永禄11年(1568)、城は落成した。名付けて「向羽黒山城」という。

盛氏の構想通りの、壮大かつ堅牢な城である。3層の曲輪にはおよそ2000の屋形と櫓を配し、入念に巡らせた土塁と堀からなる要害は、会津盆地にその威光を示して余りある。

だが、それだけではなかった。盛氏の居館は大手近くに置いて訪ねる客に便を図り、広間や書院を設えてさまざまな座敷飾りを配して、雪村が腕を振るった襖画(ふすまえ)を掛けた。武威の城にありながら、館の周りには思いのほか文華が薫った。

そして、茶室。盛氏はそのためだけの曲輪を城の北の尾根に配し、御茶屋場(おちゃやば)を設けた。釜を置いた茶室だけでなく、野点(のだて)もできる閑寂な空間である。

いま、盛氏は夜空のもとに居て、ひとり茶を点てる。北の眼下には会津の大地が広がり、月明かりを大川の流れが照り返している。

その手前、山の麓にもまた、ちらちらと輝く灯火があった。その、人の暮らしを映した火は、峰の狭間から城の外構の内にまで広がり、夜空を照らしていた。元来、盛氏の城図にはなかった城下町である。その向こう、大沼の荒れ地を改めて開墾した田地で、新緑の稲の葉が月明かりに白く浮かんでいた。

築城に合わせ、盛氏は普請に携わる工人(たくみ)たちのために城下町を整備すると、さらに会津中から屋形の調度や座敷飾りを設える職人を呼び寄せた。さらには、材木や石材などを調達する商人たちにも家を用意し、城の完成後にもそこに住まわせたのだった。築城のための町を、そのまま会津の名産を生み出す工房街に仕立て上げたのである。

そして、ぬかるんだ荒れ野同然だった城の周囲を開墾し、あるいは道を、あるいは畔(あぜ)を、水田を整備した。城の土塁を整える延長で、大川沿いに堤を設けて治水も行なった。そのようにして盛氏は、荒れ果てた大沼の地に、ふたたび人の暮らしの火を灯したのだった。

いまや、向羽黒山の城下は、黒川に並ぶほどの賑わいを見せつつある。

――城も、この地も、会津も、すべては一円の内にあった。それだけのことだ。

茶筅(ちゃせん)を返しながら、盛氏は言い訳のように思う。

当初、盛氏は城下に家臣団の武家屋敷を敷き詰めるつもりだった。そのほうが兵力を蓄えやすく、城を守るにも容易であったろう。このように人の出入りが激しい町では、余所者(よそもの)や間者(かんじゃ)の類も容易に紛れ込めるし、いざ戦となれば町人は足手まといにもなろう。

だが、その代わりに得たものがある。向羽黒山城は南奥州に武威を轟かせる剛強の城のみならず、財を生み人が集まり、次代の会津を育てる柔弱をも兼ね備えた城となったのだ。

「次代、か」

つぶやき、盛氏はこの8年間のことを思った。それは、盛興の成長とともに、家中の統制に明け暮れた時でもあった。この間、盛氏自身の異母兄である蘆名氏方(うじかた)と守役(もりやく)の富田義実による謀叛の鎮圧、蘆名の一族である猪苗代氏への締め付けを行なっている。

当の盛興には、敢えて言わなかったことである。早い代替わりを行なうことで、家中の膿を絞り出し、盛興の基盤を盤石にする。それが、代替わりのもうひとつの狙いだった。

その盛興も、早22歳。逞しく育った身体に、近ごろは蘆名当主としての自信を纏わせるようになってきた。時折、酒に逃げるのが悪い癖だが、いずれは盛氏の後見がなくとも、会津の領主として国を導く存在となろう。

それを、この向羽黒山城から支える。そんな行く末を思い描きながら、盛氏は茶筅を置き、碗のなかの濃茶(こいちゃ)を口に含む。濃厚な苦みとともに、すっきりとした爽やかさが鼻に抜けて、彼は小さく息をついた。

「これで良かったか、随風」

そして盛氏は、いまも旅の途次にあるであろう、この城に円相を描いた男の面影に尋ねるのだった。

――後年、盛氏は請うて随風を会津に招き、黒川城の鎮守である稲荷堂の別当をまかせている。随風は盛氏の恩義を終生忘れず、盛氏亡き後の後継問題に揺れる蘆名を支えつづけた。第20代当主・蘆名義広が伊達政宗に敗れた際には、甲冑を纏って陣中に駆け付け、落ち延びる義広を守り通したという。

会津を離れた随風は、武蔵国の無量寿寺北院(のちの喜多院)に住し、その再興に努めた。やがて、法名を「天海」と改め、江戸に下ってきた徳川家康の篤い帰依を受けることになるのだが、それはまた、別の話である。

\【「向羽黒山城特設サイト」はこちら!】/

https://www.mukaihaguro-yabou.jp/

【天津佳之(あまつ・よしゆき)】

昭和54年(1979)、静岡県生まれ。大正大学文学部卒業。

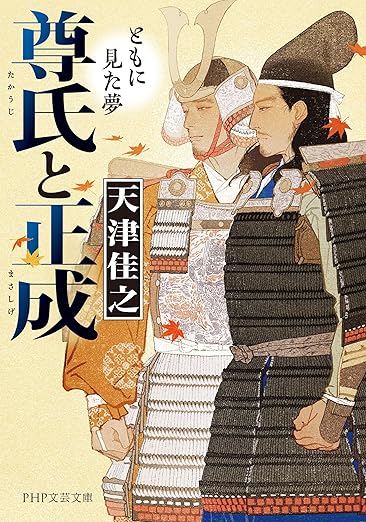

書店員、編集プロダクションのライターを経て、業界新聞記者。令和2年(2020)、足利尊氏と楠木正成を、理想を同じくする同門として捉えた『利生の人 尊氏と正成』で日経小説大賞を受賞して作家デビュー(文庫化にあたり、『尊氏と正成 ともに見た夢』と改題)。著書に『和らぎの国 小説・推古天皇』『あるじなしとて』『菊の剣』がある。

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:01月19日 00:05

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 織田信長の妻・帰蝶は“本能寺の変の後も生きていた”と思える理由

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- 秀吉を天下人にした弟・豊臣秀長 正反対の兄弟はなぜ仲違いしなかったのか

- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語

- 豊臣秀長なくして「墨俣一夜城」は実現しなかった?秀吉の出世を支えた弟の戦略

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本

.jpg)