大河ドラマ『べらぼう』の主人公・蔦屋重三郎を培った「貸本屋」という助走期間

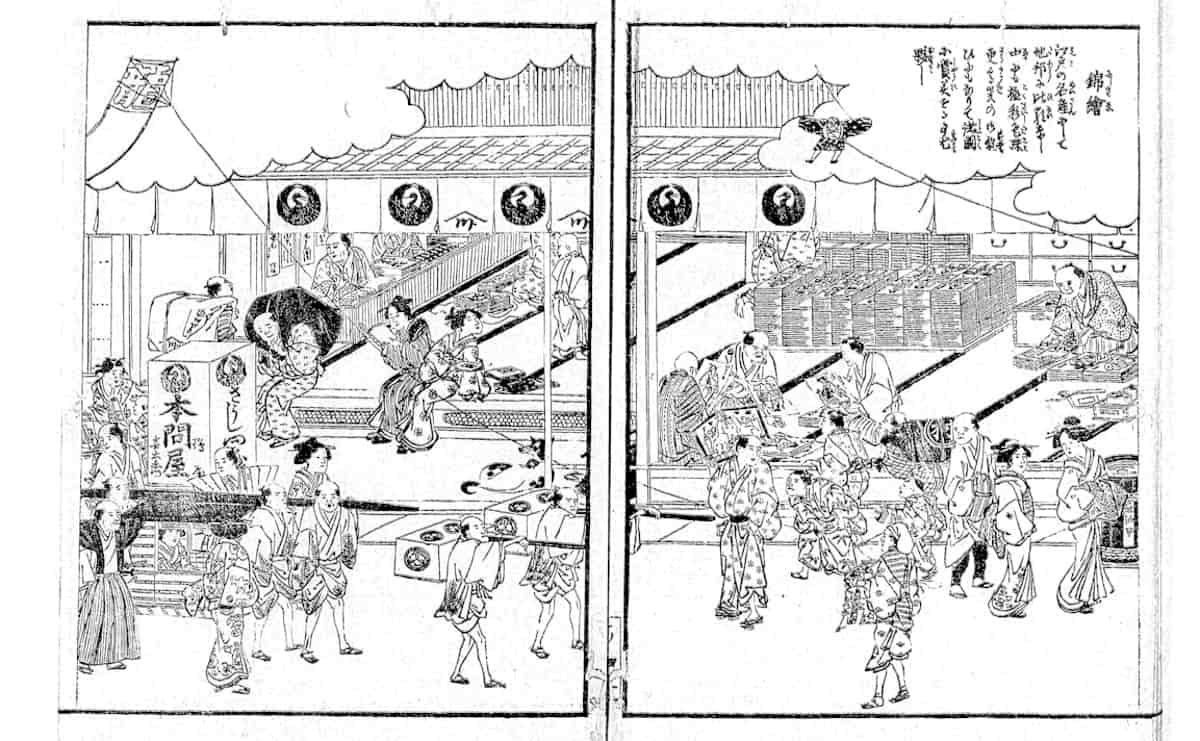

『吉原大通会』に描かれた蔦屋重三郎(手前の左から2人目、国立国会図書館蔵)

2025年の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の主人公は、写楽を世に送り出した江戸時代のメディア王・蔦屋重三郎(つたや じゅうざぶろう)である。彼の出版界での成功を語るうえで、貸本屋時代のことを欠くことはできないという。その時に、重三郎はいかなる能力を培ったのか。歴史家の安藤優一郎氏が解説する。

※本稿は、安藤優一郎著『蔦屋重三郎と田沼時代の謎』(PHP研究所)より、内容を一部抜粋・編集したものです

江戸の読書を支えた貸本屋

家業は飲食業(茶屋)でありながら、異業種の出版事業に参入していく蔦屋重三郎だったが、いきなり版元として活動を開始したわけではない。そのはじまりは書店、そして貸本屋であった(鈴木俊幸『新版 蔦屋重三郎』)。

当時、本の購買層は経済力がある者に限られ、貸本屋から本を借りて読むのが一般的なスタイルだった。

時代にもよるが、幕末の江戸の場合、本のレンタル料は一冊につき6~30文であった。かけ蕎麦一杯が16文なので、レンタルならばさほどの出費ではないが、本を購入するとなると、それをはるかに超える金額が必要であった。よって、貸本屋の需要は相当なもので、貸本屋が江戸の人々の読書を支えたといっても過言ではない(長友千代治『近世貸本屋の研究』)。

貸本屋は、行商人のように各所へ出入りして本のレンタルに応じたが、出入り先は江戸の町屋だけではない。江戸藩邸つまり大名屋敷も出入り先である。

江戸の大名屋敷には、参勤交代で藩主が江戸在府中の時だけ、単身赴任で出てきた家臣(藩士)が大勢住んでいた。彼らは勤番者と称され、屋敷内の長屋で共同生活を送ったが、屋敷の外に出ることは厳しく制限された。

勤番者はいわば「お上りさん」で、江戸の事情には疎かった。そのため、江戸市中でトラブルを起こすことが少なくなかったのである。

藩邸内での生活を強いられた勤番者にとり、その楽しみは囲碁・将棋、そして貸本を読みふけることに限られた。伊予松山藩主・久松松平家の家臣で、明治に入って教育官吏となった内藤鳴雪は、晩年の回顧録で次のように証言する。

勤番者は大概一つ小屋に一緒に居た。今の寄宿舎といった風になっていた。勤めも忙しくはないので皆無聊でいたが、さればとて酒を飲んで騒ぐことも出来ぬので、碁、将棋、または貸本を読んで暮した。貸本屋は高い荷を脊負って歩いたもので、屋敷でもその出入を許した。

古戦記の外小説では八犬伝、水滸伝、それから御家騒動は版にすることは禁ぜられていたので写し本で貸した。種々な人情本や三馬らの洒落本もあり、春画も持って来るので、彼らはいずれも貸本屋を歓迎した。私も子供の時に親類の勤番者の所へ行って、春画を見せられたことを覚えている。(内藤鳴雪『鳴雪自叙伝』)

鳴雪によれば、屋敷内に出入りした貸本屋が持って来る本は、軍記もの、曲亭馬琴の『南総里見八犬伝』や『水滸伝』といった小説、出版取締令で禁書に指定された御家騒動もの(写本)。人情本(江戸の恋愛小説)、式亭三馬たちの洒落本(遊郭を舞台にした小説)などであった。特に春画(性風俗画)は、勤番者には人気のアイテムだったようだ。

春画などは、武士の体面もあって外では立ち読みできない。貸本屋は、彼らの心理を充分に心得ていたことがわかる。

武士にせよ町人にせよ、貸本屋は得意先に足しげく通うことで、おのずから読者の好みを知ることができた。それは出版に際してのマーケティングに直結し、企画にも活かせたはずだ。人脈の構築にもつながり、販路の確保にも役立っただろう。

こののち、重三郎が話題作やヒット作を次々と出版していった背景を考える上で、貸本屋という助走期間は外せない。貸本屋として実績を積むことで、出版の企画力や営業力(販路)が培われたからである。

【安藤優一郎(歴史家)】

昭和40年(1965)、千葉県生まれ。早稲田大学教育学部卒業。同大学院 文学研究科博士後期課程満期退学(文学博士)。江戸をテーマとする執筆、講演活動を展開。 おもな著書に、『明治維新 隠された真実』『教科書には載っていない 維新直後の日本』など、近著に『蔦屋重三郎と田沼時代の謎』がある。

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月13日 00:05

- なぜ関東には有力な戦国大名が育たなかった? 原因となった「室町幕府の分断統治」

- 朝ドラ『ばけばけ』小泉八雲・セツの関係性を深化させた「大磐石のアシスト」

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件

- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語

.jpg)