男色の平賀源内に「吉原遊郭ガイドブック」の序文を書かせた、蔦屋重三郎の発想力

浅草庵作『画本東都遊』に描かれた耕書堂(国立国会図書館蔵)

浅草庵作『画本東都遊』に描かれた耕書堂(国立国会図書館蔵)

2025年の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の主人公・蔦屋重三郎(つたや じゅうざぶろう)。遊郭・吉原で生まれ育ち、その知識を活かして「吉原ガイドブック」を大ヒットさせた出版界の革命児である。蔦重の発想力と人脈力について、時代小説家の車浮代氏の書籍『蔦屋重三郎と江戸文化を創った13人』より紹介する。

※本稿は、車浮代著『蔦屋重三郎と江戸文化を創った13人』(PHP文庫)より、内容を一部抜粋・編集したものです

蔦屋重三郎「吉原ガイドブック」で世に躍り出る

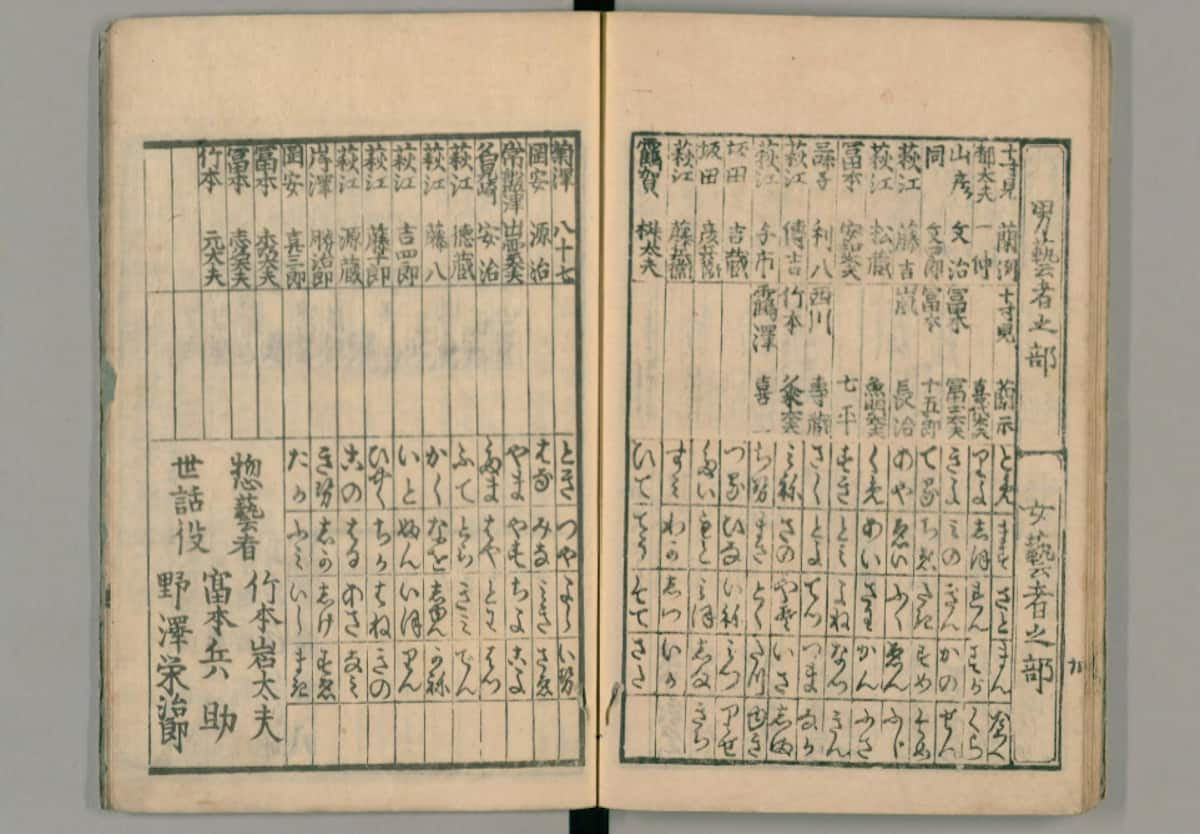

蔦屋重三郎『吉原細見』 [寛政7 (1795)] (国立国会図書館蔵)

幕府公認とはいえ、「悪所」と呼ばれた吉原で生まれた蔦屋重三郎は、決して出がいいとはいえませんでした。父親は尾張(愛知県西部)出身の丸山重助といい、遊廓で働いていたといわれています。母親は江戸生まれで旧姓は広瀬、名は津与といいますが、こちらも吉原で何の仕事をしていたかはわかっていません。

蔦重の幼名は「柯理」といいます。読み方は「あり」と「からまる」説があり、どちらかは不明です。数え7歳の時に両親が離婚し、2人とも吉原を離れましたが、蔦重はそのまま吉原に残され、仲之町にある引手茶屋「蔦屋」を経営していた喜多川氏の養子となりました。

こうして彼は、「丸山柯理」から「喜多川柯理」へ、そして屋号である蔦屋を継いで「蔦屋重三郎」と名を改めたのです。

1772年、23歳の時に蔦重は、「五十間道(ごじつけんみち)」と呼ばれる吉原大門前の、茶屋(義兄・蔦屋次郎兵衛が経営)の軒先を借りて、「耕書堂(こうしょどう)」という書店兼貸本屋をオープンさせます。ここの主力商品が『吉原細見(よしわらさいけん・吉原遊郭の地図や妓楼、遊女、茶屋、芸者、料金、イベントなどを記したガイドブック)』でした。

当時、吉原における出版物を多く手がけていたのは、鱗形屋孫兵衛(うろこがたやまごべえ)が運営する「鶴鱗堂(かくりんどう・鶴林堂とも)」という版元でした。

鱗形屋は1660年前後に大伝馬町に店を構えていた老舗で、絵本や浄瑠璃本などを出していましたが、定期刊行物として出版されていたのが、正月に発行される宝船の木版画と、春と秋(旧暦なので正月と7月)に出される『吉原細見』でした。

この頃の細見はライバル誌がなく、鱗形屋の独占販売だったために売れ行きがよく、鱗形屋は江戸の有力版元となったのです。ところがこの『吉原細見』、年に2回発行しているとはいえ、遊女の出入りの激しさに情報の精査が追いつかず、また購買層のほとんどが初めて吉原に来る客とあって放っておいても売れるため、たいした改訂もせず古いままの情報を掲載し続けた結果、信用はガタ落ち。

実は、大名や大商人が以前ほど羽振りがよくなくなったこの頃の吉原は、各地にできた岡場所(私娼街)に客を取られて潰れる見世(妓楼)もあり、最盛期は3000人以上いた遊女が3分の2にまで減る、という厳しい状況にありました。

情報が古いままだと、目当ての遊女に会いに行っても、いないどころか見世もないというありさまで、これでは売れなくなるのも当然です。

鱗形屋もさすがにこれはまずいと考え、細見の情報を最新版にするため、吉原のことを知り尽くしているうえに、本の知識もある蔦重に「細見改め」、つまりガイドブックの編集長を任せたのです。蔦重が本屋を始めて2年近く経った頃のことでした。

1774年、蔦重が編集長になって初めての『細見嗚呼御江戸(さいけんああおえど)』が刊行されました。遊女や見世の情報を最新のものにしたのはもちろんのこと、序文を当時浄瑠璃作家として大人気の福内鬼外(ふくちきがい)が書いたことで話題を呼びました。福内鬼外とは、何を隠そう平賀源内の筆名(ペンネーム)です。

平賀源内を活用した、蔦重の発想力と人脈力

静電気による発電装置「エレキテル」を図面なしで修理し(その後、見世物にして大儲けしました)、石綿を発明したり、漢方医であったり、西洋の知識を紹介する学者であったりと、さまざまな顔を持つ平賀源内は、現在では「江戸のダ・ヴィンチ」と称されるほどの才能の塊。

多彩な顔を持つ源内ですが、もともとは讃岐国(香川県)の高松藩の武士です。しかし長崎で蘭学を学んでからはその知識を生かし、日本初の物産会の興行をしたり、時には他藩に招かれて鉱山開発の技術指導をしたりすることで、名をあげてゆきました。

一方で戯作者や俳人としても知られ、絵師でもありました。そのため文化の発信地であった吉原へもたびたび訪れており、蔦重は少年の頃から、この天才視されるカリスマの活動を見ていたようです。

さらに蔦重には、源内に憧れたであろう理由がもうひとつあります。それは源内が、錦絵の開発に携わった重要人物だと思われることです。錦絵とは、多色摺り浮世絵版画の当時の呼び名で、それまでせいぜい3色止まりだった木版画を、何色摺り重ねても色がずれず、フルカラーに見せる技術を編み出しました。1765年に行われた絵暦(カレンダー)交換会での出来事です。

この頃、「連」と呼ばれる文化人サークルで、年に一度、連ごとに独自の絵暦を作って交換する会が流行っていました。この交換会で優勝すべく、絵暦の技術革新を依頼されたのが、当時新進気鋭の浮世絵師であった鈴木春信を含む木版画の職人たちで、このプロジェクトに源内が関わっていた可能性が高いと考えられています。

証拠としては、源内の弟子が書き残したメモ書き程度の文章と、絵師の鈴木春信が、源内と同じ町内に住む友人であったという状況が挙げられます。当時発明家として有名だった源内に、春信が声をかけたと考えるのが自然だからです。

これほどの有名人だった源内が、初めて蔦重が編集を手がける『吉原細見』の序文を書いたというだけでも注目の的だったのですが、実は人々が驚いた理由がもうひとつあります。

そのおよそ10年前に『江戸男色細見』という陰間茶屋のガイドブック(陰間とは色を売る男性役者のこと)や、『根南志具佐(ねなしぐさ)』という、今でいうBL小説を書いたことで知られる源内は、バイセクシュアルな男性が多い江戸の町で"生粋のゲイ"でした。

筋金入りの男色家である源内が、女色の殿堂・吉原遊郭ガイドブックの序文を書いたということが世間を「ええっ!?」と驚かせたのです。

「女衒、女を見るに法あり。一に目、二に鼻すじ、三に口......」で始まるこの序文、人買いが女性の何を見て優劣をつけるかが細かく解説されています。気になるのでもう少し先を続けてみましょう。

「四に生え際、肌は固まった脂のように白くなめらかで、歯は瓢の種のように白くきれいに並び......」となり、最後は「どんなに見かけの悪い女でも、引け四つの時刻にあまっている女は一人もいない。そんな器の広いのがお江戸なのだ」で締めくくられています。

結果的にこの序文は、大勢の読者の注目を浴びました。蔦重の見事なマーケティングセンスが生かされた結果です。なお、平賀源内は序文を書いたわずか5年後の1779年に江戸で殺傷事件を起こし、牢獄の中で破傷風にかかり、52歳という若さで亡くなりました。

鱗形屋孫兵衛が作った「黄表紙」というジャンル

恋川春町作・画『金々先生栄花夢 : 2巻』[安永4(1775)] (国立国会図書館蔵)

こうして『吉原細見』の信用を取り戻した鱗形屋が、続いて発案した大ヒット商品が、「黄表紙」と呼ばれるジャンルの書籍です。先に「ペーパーバックのようなもの」と説明しましたが、現在の漫画の単行本くらいの大きさで、10ページ程度の薄い娯楽本です。

多くの挿絵が入り、だいたい3冊くらいでひとつの話が終わる分量になります(江戸後期に向かうほど長編化し、『南総里見八犬伝』など、100冊を超える大長編も現れます)。

「黄表紙」という呼び名はそのものズバリ、表紙の色からきています。それまで刊行されていた、子供向けのお伽噺などが書かれた丹色の表紙の絵本が「赤本」。歌舞伎や浄瑠璃を題材とした、青少年向けの黒い表紙の読み物を「黒本」、恋愛や遊郭ものは萌黄色の表紙で「青本」と呼んだのに対し、その後にできた成人向けの洒落本・滑稽本の表紙が黄色であったことで「黄表紙」と呼ばれるようになりました。

「黄表紙」の第一弾は、1775年に恋川春町が執筆し、挿絵も描いた『金々先生栄花夢(きんきんせんせいえいがのゆめ)』という作品で、大河ドラマの副題『~蔦重栄華乃夢噺~』はこの本になぞらえていると思われます。

田舎から江戸へ出てきた貧乏な青年が、一睡の夢(あわもちができあがるまでの短い時間)で江戸にありがちな成功と没落を体験する......という物語。いわずと知れた、「一炊の夢」で知られる唐の『枕中記(ちんちゅうき)』のパロディです。これが成功すると鱗形屋は、物語を戯作者の朋誠堂喜三二、挿絵を恋川春町が手がけるシリーズで、続々とヒット作を繰り出してゆくのですが......ここで振り返ってみてください。

鱗形屋はいわば、「黄表紙」という大ヒットジャンルを"発明"したわけですが、前年の1774年、蔦重は鱗形屋から編集長を頼まれ、『細見嗚呼御江戸』を出しています。ということは、蔦重は鱗形屋とマメに連絡を取り合っていたはずで、その翌年に発売された黄表紙を企画したのが蔦重であっても不思議はありません。

若き日の蔦重が「旦那、大人も楽しめる滑稽本を作りませんか? 『枕中記』の江戸版なんて、売れると思うんですけどねぇ」などと主人の孫兵衞に進言し、さらに「恋川春町先生なら、文も絵もご自身でできるから話が早い。表紙も黄色なら色褪せませんから、長く読んでもらえますよ」などと言っていたとしたら......。蔦重の活躍はとっくに始まっていたのかもしれません。

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:03月08日 00:05

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本

- 豊臣秀長なくして「墨俣一夜城」は実現しなかった?秀吉の出世を支えた弟の戦略

- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語

- ユダヤ人はなぜ、ナチス・ドイツの標的にされたのか

- 日本史において、天皇はいかなる存在だったか【戦国~昭和編】

.jpg)