伝説のルンガ沖夜戦、勝利をもたらした栄光の駆逐艦たちの「その後の運命」

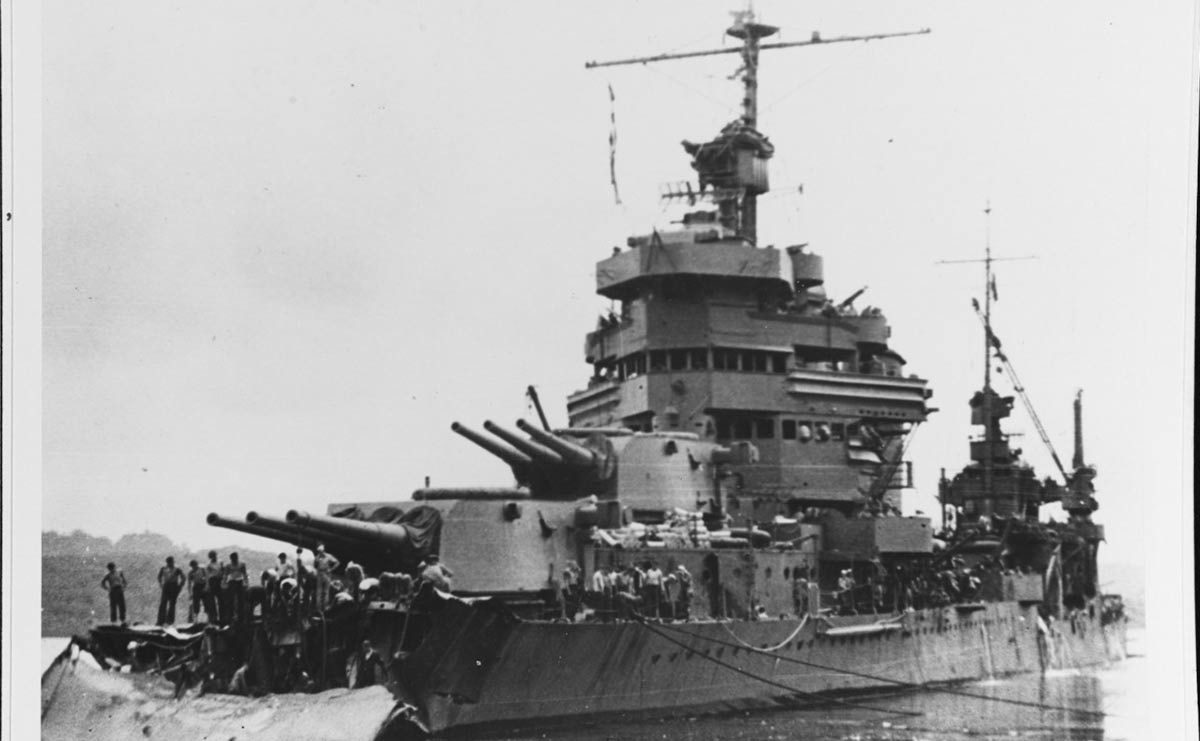

ルンガ沖夜戦で損傷したアメリカ海軍のミネアポリス。戦いの壮絶さを物語る。<出所:80-G-211215 (National Archives) courtesy of the Naval History and Heritage Command>

太平洋戦争における重大局面とされる日米激突のガダルカナル島の戦い(1942年8月~43年2月)のなかで、ルンガ沖夜戦(1942年11月30日夜)では、日本海軍が完勝します。

当時、アメリカ軍に制空権を奪われはじめていた日本軍は、快速の駆逐艦に、ガダルカナル島(以下、ガ島)の陸軍部隊への補給物資の輸送という、本来の役割とはいえない任務の遂行を命じていました。

この任務を、日本の駆逐艦乗りたちは「ネズミ輸送」と自嘲し、アメリカ軍は「東京急行(トウキョウ・エクスプレス)」と呼んだことが知られていますが、ルンガ沖にて両軍が会敵したさい、酸素魚雷を搭載した駆逐艦の奮闘により、日本海軍に勝利がもたらされたのです。

この夜戦で、参加した8隻の駆逐艦――高波、陽炎、黒潮、親潮、江風、巻波、涼風、長波――のうち、高波は沈められました。太平洋戦争では大和や武蔵といった大艦に多くの視点が向けられますが、「休むことなくいちばん苦闘した駆逐艦」の姿を描かずにはいられなかった半藤一利氏(故人)が、当時の「悲惨」を体験した方々への取材をもとに、残った駆逐艦たちの運命を活写します。

※本稿は、半藤一利著『ルンガ沖夜戦<新装版>』(PHP文庫)より、内容を一部抜粋・編集したものです。

駆逐艦、水雷戦隊の奮闘により、ルンガ沖夜戦には勝利したが......

戦闘は終わった。11月30日の夜だけをかぎってみれば、日本の水雷戦隊は"勝者"であった。しかし、それも所詮は消えんとする火の最後の一瞬の輝きにすぎなかった。

日本帝国は拠点ガダルカナル島(以下、ガ島)の争奪戦に敗れ、いまなだれをうって崩壊しはじめている。戦艦、重巡、空母らの主力はソロモン海を去っていった。ラバウル航空隊もまた過ぎにし栄光を失っている。

奔流のようなアメリカ軍の進攻を食い止め、ときに果敢な攻撃をとることで敵を撃破し、なんとか戦勢の流れを変えようと奮戦するのは水雷戦隊のみである。ガ島のあるかぎり、駆逐艦乗りだけはこの日以後も、なおソロモン海を離れるわけにはいかなかった。

水雷戦隊の将兵の気持ちは、いつでもこれで戦闘がすんだという想いからはおよそ遠く、むしろいまやっとはじまったばかりだと一様に感じている。「東京急行」の終着駅は、いぜんとして、ガダルカナル島であった。

そして現実には? ルンガ沖夜戦の敵主力撃破は長い劇のなかのいわば"劇中劇"であり、主題はいぜんとして戦闘ではなく輸送であったのである。ドラム缶輸送は、いかなる困難と不利が予想されようとつづけられねばならなかった。7隻の駆逐艦(陽炎、黒潮、親潮、江風、巻波、涼風、長波)は12月1日にショートランドへ帰ったが、整備してまたすぐ出撃する。月のない夜がつづくかぎりは、沈むまで、ガ島へ行くのがかれらの任務である。

第2次ガ島ドラム缶輸送=12月3日(結果=揚陸成功、駆逐艦「巻波」小破す)

第3次ガ島ドラム缶輸送=12月7日(結果=揚陸失敗)

第4次ガ島ドラム缶輸送=12月11日(結果=揚陸成功、田中頼三司令官負傷)

12月中旬からガ島近海は月明となる。やむなく輸送は中断せざるを得ないが、ガ島にいけなければ、この間を利用して、ほかのソロモン諸島やニューギニアへの補給を実施するのが駆逐艦の任務である。

第1次コロンバンガラ島およびムンダ輸送=12月16日(結果=揚陸成功)

このように、かれらは休めない。生命のあるかぎり敵制空権下を行く。第二水雷戦隊(以下、二水戦)の輸送作戦は一片の命令書のもとにえんえんとつづくのである。出撃すれば全速34ノットで激しく波頭に突っ込んで全身を震わせる。

戦闘旗を風になびかせ勇壮な光景とも見えたが、どの艦もどの人も歴戦難戦で疲れきっていた。旗艦巻波の艦橋で、司令官・田中頼三少将が沈痛に考え込み、やがてポツリとひとり言をもらしたのはこのころであった。「これ以上この無謀な作戦をつづけることは許されないことだ」と。

田中頼三司令官の左遷、ガ島放棄のなかでの駆逐艦

12月下旬、下命によって、田中頼三少将は、第二水雷戦隊司令官の任を解かれる。軍令部出仕となる。左遷と噂された。理由は上官の命令に抗したからであるという。

再びはじまるであろうガ島輸送には、空軍の協同なしには、いたずらに駆逐艦を損失するばかりであるから、行くことはできないと突っ張って、ついに応諾しなかったというが、真偽はわからぬ。抗議には戦略上の妥当性があり、かつ過去の戦功から待命にもできず、さりとて命令をきかぬものは去らしめるよりほかはなかった、ともいわれる。後任は小柳冨次少将。

12月30日、開戦いらいの指揮官を見送る二水戦の将兵の気持ちは、複雑であったことであろう。あるものは、その茫洋とした風貌にかぎりない懐かしみを抱いていた。あるものは最前線に必要な男らしい名提督と思っていた。

だが別のものたちは真ん中で指揮をとる中途半端な老将として眺めていた。いずれにせよ、ソロモン海での第二水雷戦隊の役割は、古い指揮官を失うことで終わった。いま闘志の駆逐艦群は頼りない想いを抱いてショートランド湾の広い海面に身を浮かべているのである。

ほとんど時を同じくして、東京の大本営でも陸海合回研究ガ島作戦の図上演習で、ガ島放棄を決定した。会議は12月27日から29日まで三宅坂の参謀本部でひらかれた。演習は表面的には奪回作戦研究の形をとっていたが、本音は撤退作戦を検討しようということにあった。

陸軍も海軍も自分の方からマイナス(放棄撤退)を口にすることはできない。協同研究で奪回不可能の結論が出れば、ともにメンツをつぶさずに撤退作戦が討議できる。ソロモン海では人間の血と汗と涙が鋼鉄と火薬に激突し、生命をあがなうことによって戦われていたが、東京で戦われていたのは体面とか体裁とか主導権争いとか、はっきりいえば、人間の怠慢と不誠実が戦われていたのである。

作戦は決定された。3回にわけて引き揚げる。第1、第2回は駆逐艦、第3回は大発による、時期は昭和18年1月25日〜2月10日の月のないときとされた。

のちに連合艦隊司令長官・山本五十六大将の決裁で、3回目も駆逐艦によるものとされた。これには長官の悲痛な決意が基礎となっている。この結果は、よくて兵力の5、6割、駆逐艦の半数は失われるであろうが、しかし、敢行しなくてはならないつらい作戦なのである、と山本大将は覚悟を決めた。

あるアメリカの戦史家は鬼気せまる言葉で述べている。

「ガダルカナルはもはや一つの地名ではなく、得もいわれぬ一種の感動にほかならない。それは絶体絶命の死闘、凶暴な夜戦、気狂いじみた補給と建設の戦い、じめじめしたジャングルでの陰惨な白兵戦、すすり泣くような砲弾、爆弾のうなり声、耳をろうせんばかりの艦砲の炸裂、日夜をおかずつづけられた胸をしめつけられる思い出、そこから生まれる一種の感動なのである。

ときとしてガ島における一大記念碑を脳裏に想い描くことがある。それは花崗岩の高い塔なのだが、その表面には、この島のため生命をささげたすべての人名と、海底に眠る全艦船の名が刻み込まれているものなのである」と。

2月7日、最後の部隊がガ島から撤収したとき、乗り移る痩せおとろえた陸兵も、これを迎える駆逐艦の戦い疲れた乗組員もひとしく涙であった。「大丈夫だ。慌てなくてもいい。全員が乗り移るまではどんなことがあっても動かんから安心せよ。落ち着いて、落ち着いて......」。

艦上からメガフォンで叫ぶ声を聞いたとき、日本人に生まれた幸せを陸兵たちは感じたという。駆逐艦は撤収を完了したあとも「まだ、だれか残ってはいないか」と連呼し、なお岸辺を旋回した。

「英霊二万ノ加護ニヨリ無事撤収ス」

深夜、サボ島をすぎ、電報が旗艦白雪から発せられて、ガダルカナルの戦いは終わった。沈没せる駆逐艦= 睦月、朝霧、夏雲、吹雪、叢雲、暁、夕立、綾波、早潮、高波、照月、羽風、巻雲。

次のページ

1943(昭和18)年5月8日、栄光の駆逐艦がソロモンの海に沈んだ日 >

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:03月06日 00:05

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- 豊臣秀長なくして「墨俣一夜城」は実現しなかった?秀吉の出世を支えた弟の戦略

- 日本史において、天皇はいかなる存在だったか【戦国~昭和編】

- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語

- 『豊臣兄弟!』丹羽長秀役・池田鉄洋が訪ねる 盟友・柴田勝家を裏切った男の真実

.jpg)