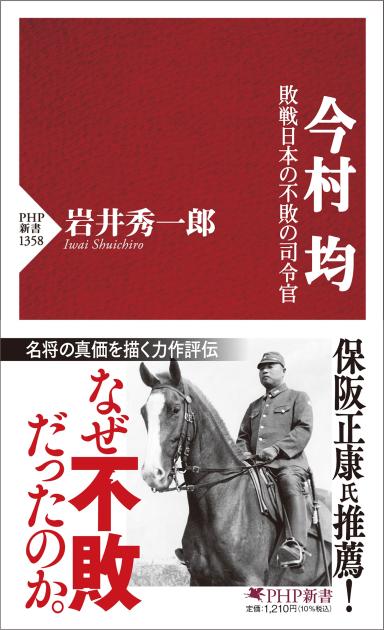

陸軍大将・今村均は、敵中に孤立したラバウルで、10万将兵の命を守るために何をしたか

敗戦、そして敵機の姿は見えなくなった……

昭和20(1945)年8月14日、今村らは陸軍大臣から、翌15日正午から詔勅を放送するので「同時これを謹聴すべし」との電報を受け取った。翌日、(今村が)数名の幕僚とともに防空壕内の無線電信所で服装を整え、詔勅を拝しようとしたが、天候か何かの原因で聴取出来なかったという。

今村が、「敗戦」を知ったのは同日の午後3時ごろのことだった。参謀の一人が、今村の部屋に入ってきて一通の文書を机の上に置いたのである。それは海軍大臣が南東方面艦隊司令長官に宛てた詔勅伝達電報の写しであった。内容は、いうまでもない。

今村は、翌16日午前11時、全直轄部隊長60名に司令部壕に集まるように命じた。

泣くまいと思っても、自然に涙がこぼれる。さすがにその夜は眠れず、防空壕の外に出て夜空を眺めた。あれほどやってきた敵機の姿も、その日は見えなかった。

翌日、今村は今度は洞窟ではなく竹林の中にある大きめの集会所に集まった部隊長たちを前に、浄書した詔書を読み上げた。「堪え難きを堪え忍び難きを忍び」で有名な、あの文書が読み上げられると、さすがに半ばで嗚咽の声が漏れてきた。

ラバウルは敵中に孤立しながらも、「ガ島」の轍は踏まず、二年間生き続けたのである。戦争中、通信すら困難な祖国から遠く隔たった島で、軍隊という組織が生き抜くには単に「食料だけあればいい」というわけではない。指導者の能力は非常に重要である。「現地自活」において調査研究の中心となった経理部の森田は、次のように回想する。

《内地等から補給が断たれ、未開の荒野に戦いながら、7万の将兵が生き得たことは、素より各部隊長を中心として将兵協力一致奮闘の結果であることは言う迄もない。しかし今村大将が17年12月、逸早く将来を予見し現地自活を決定し諸般の準備を整え、よく指導督励して総力を結集された成果によることが極めて大で、私は若しその決断と実行が一年おくれ、ラバウルが孤立してから気づいてその策を採られたとしたならば、現地自活は万事手おくれとなり、将兵は食糧の不安から名状し難い混迷に陥ったであろうと思い、今村大将の卓見と非凡な指導力に多大の敬意を表して止まないのである。》(ラバウル経友会編著『南十字星の戦場』)

※特に注記のない引用は、その多くを、今村均本人の回顧録『私記・一軍人六十年の哀歓』『続・一軍人六十年の哀歓』に拠った。

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:03月04日 00:05

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- 豊臣秀長なくして「墨俣一夜城」は実現しなかった?秀吉の出世を支えた弟の戦略

- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- 国宝級の発見「巨大蛇行剣」から何が分かったのか? 謎の4世紀の姿を探る鍵

- 日本史において、天皇はいかなる存在だったか【戦国~昭和編】

- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語

.jpg)