50歳にして「北海道開拓」に挑んだ平野弥十郎...江戸育ちの父子が人生を捧げた偉業

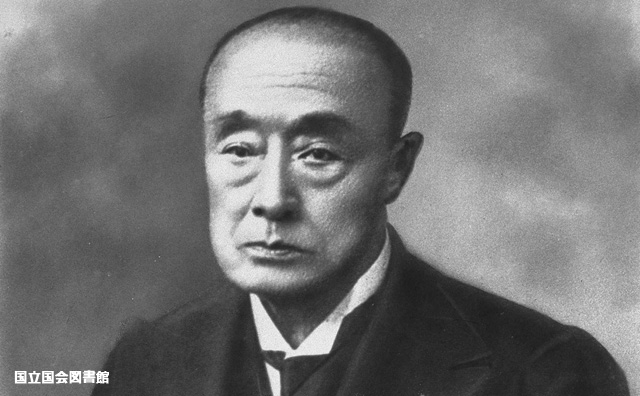

伊藤一隆(左)、平野弥十郎(右)<写真提供:北海道大学大学文書館>

伊藤一隆(左)、平野弥十郎(右)<写真提供:北海道大学大学文書館>

新橋〜横浜間の日本初となる鉄道敷設工事に、土木請負人として携わった平野弥十郎は、鉄道開業の日を目前にして北海道に渡り、道路建設に邁進する。

息子の徳松(後の伊藤一隆)もまた、札幌農学校の第一期生になり、北海道の水産業発展に尽力した。

『我、鉄路を拓かん』(PHP研究所)でも紹介された江戸生まれの父子は、北海道の何に魅せられ、人生をかけていったのか。

※本稿は『歴史街道』2022年10月号より、抜粋・編集したものです。

下駄屋から「土木請負人」へと転身

江戸から明治にかけ、土木請負人としてその名を馳せた平野弥十郎という人物がいる。弥十郎は、文政6年(1823)、雪駄下駄を扱う商家に生まれ、幼い頃から好奇心旺盛で、両親をハラハラさせるほど冒険心に富む性質だった。

12歳で奉公に出たが、売り物や商売の仕方に工夫を凝らすなど、店の主人らに重宝されたという。実家と同業の平野屋に養子に入るが、30歳で土木請負人に転身。今でいうゼネコンの走りだ。

薩摩島津家の出入りとして勤める傍ら、品川台場、勝海舟が設計した神奈川台場の建造、横浜開港地の埋め立てにも携わった。また維新直後に完成した外国人専用の築地ホテル館の建築を、清水喜助 (清水建設創業者)のもとで請け負っている。幕末から維新という変革期に次々と大きな仕事をこなし、明治5年(1872)に開業した新橋〜横浜間の鉄道敷設工事にも従事している。

弥十郎が携わったのは、令和2年(2020)、山手線・京浜東北線の高輪ゲートウェイ駅西側で発掘された「高輪築堤」だ。芝から高輪を経て品川へ至る周辺には、鉄道敷設に強硬に反対していた兵部省の用地があり、それを避けるため苦肉の策として、海に堤を築き、その上に線路を敷いたのだ。長さ約2,700メートルの堤をおよそ2年かけて完成に導いた。

海に設置された台場にかかわった経験のある弥十郎であるから、そのノウハウは得ていたと考えられるが、文明開化の象徴である日本初の鉄道、しかも海の上を通す──きっと持ち前の好奇心が大いに刺激されたことだろう。

「高輪築堤」は、その後、山手線をはじめとする各線の複線化が進むとともに、次第に埋め立てられ、大正3年(1914)の間にすべて土中に没した。

今年は鉄道開業から150年を迎える。「高輪築堤」が再び我々の目の前に現れたのは、非常に感慨深い。鉄道及び近現代の貴重な遺構として、昨年9月に史跡指定を受けた。

成功を捨て、新天地・北海道で大仕事

実は、弥十郎、築堤完成まであとわずかというところで東京を離れている。北海道の函館から、開拓使本庁が置かれた札幌までを繫ぐ道路の建設を開拓使の榎本道章 (後の開拓少判官)らに命じられたのだ。

明治初年、政府はロシアの南下を恐れて、北海道の開拓、防備にいち早く取り掛かった。交通、産業、農業、教育を整え、道内の経済発展に努めるため開拓使を設置。本庁舎を札幌に、東京出張所を芝・増上寺内に置き、旧薩摩藩士、黒田清隆を次官に据え、動き出した。政府が道路建設を急いだのには、そんな事情があったのである。

そんななか、弥十郎は明治5年2月に人夫らを引き連れ、北海道へと赴いたが、請負業者としてではなく、開拓使に籍を置いての出立だった。

弥十郎、数えの50歳。何万両もの金を動かしていた屈指の請負人が、月給25両の宮仕えの身となったのだから驚きだ。弥十郎が自ら筆を執り、自身の生涯を綴った『平野弥十郎幕末・維新日記』(北海道大学図書刊行会)には、妻のとみから意見されるが、「請負仕事には浮き沈みがある。仕事が盛んなときに辞めるのがいいのだ」というふうに答えたことが記されている。

世の中はいつひっくり返るかわからない。徳川幕府の崩壊、維新の波をその身で受けたことも影響していたのかもしれない。が、経営者(土木請負以外にも、炭問屋、温泉売買、雑穀商を営む)から月給取りになろうとも、北海道という新天地での大仕事は魅力的だったに違いない。

しかも当時の50歳といえば、隠居してもいい年齢だ。これまでの成功を惜しむことなく捨て、新たな場所に身を置く。弥十郎のバイタリティには頭が下がる。

道路敷設のために集めた人夫は、東京、函館を合わせ5,000人以上。弥十郎は黒田清隆から賜った馬で、各所を巡ったという。しかし、手付かずの原野に道路を造るのは容易ではなかった。

森林の伐採は当然だが、火薬で山を崩すことも行なわれた。加えて雪や極寒と、北海道の自然の厳しさもある。食糧の輸送は滞り、泥水まで啜ったという。道路はすべて陸路の予定だったが、立ち塞がる山を回避して、室蘭〜森間は噴火湾(内浦湾)上の海路となった。

興味深いのは、森港の桟橋を支えた杭には防腐剤として石炭タールが塗られていることだ。海中に打った杭に塗布されたのは、日本初だろう。この助言をしたのが、北海道の巡視で森村に立ち寄った榎本武揚。榎本はアイヌの衣服に編み笠という出で立ちだったと、前出の日記に綴られている。

石炭タールは森村から少し離れた鷲の木村にあった。ここには石炭油の小沼があり、それを採取して、塗布したという。鷲の木村は、箱館戦争前夜、榎本が開陽丸で上陸した地。明治政府の開拓使高等官として、北海道の資源調査もしていたが、旧幕府の海軍を率いていた将であった榎本が、船体の腐食、浸水を防ぐ石炭タールの存在を知っていたのも頷ける。

現在、その桟橋は朽ちて、森桟橋跡として残されているが、干潮時には石炭タールを塗った多数の杭を見ることができる。

明治6年(1873)6月。弥十郎は、北海道の大動脈である函館から札幌に至る180キロメートルの『札幌本道』を、わずか1年3ケ月で完成させた。

その後も開拓使で精力的に勤めを続けたが、明治8年(1875)、持病の悪化のため辞職し、帰京した。が、ここで隠居しないのが、弥十郎だ。日就社 (読売新聞社前身)が発刊する新聞の売捌所を始めたのである。

芝田町に店を構え、現在の港区芝のあたりから、大田区の周辺に配達をしている。当初は120枚ほどであったものが、わずか1ケ月後には1万枚を超えたというから、新聞人気の高まりを見越していたように思える。

日就社の社長は、もと外務省に勤めていた子安峻。弥十郎は兼ねてから親交があり、特に四男の徳松は、11歳の頃から子安に英語を学んでいる。子安は聡明で才気溢れる徳松を可愛がり、通いから止宿させて指導したという。

それもあってか、徳松はわずか13歳で、芝・増上寺内に設けられた開拓使仮学校への入学が許可されている。これは、開拓次官の黒田清隆が政府に上申した学校で、農工を中心に諸科目を学び、指導的立場の人間を育成することが目的だった。従って、卒業後は、開拓使に勤める義務があった。

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月22日 00:05

- 鎌倉幕府を滅ぼした「モンゴル帝国の貨幣経済」 宋銭の流入による社会の変動

- なぜ関東には有力な戦国大名が育たなかった? 原因となった「室町幕府の分断統治」

- 徳川家は戦国大名の「富」を恐れた? 鎖国を200年貫いた江戸幕府の狙い

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語

- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

.jpg)

.jpg)