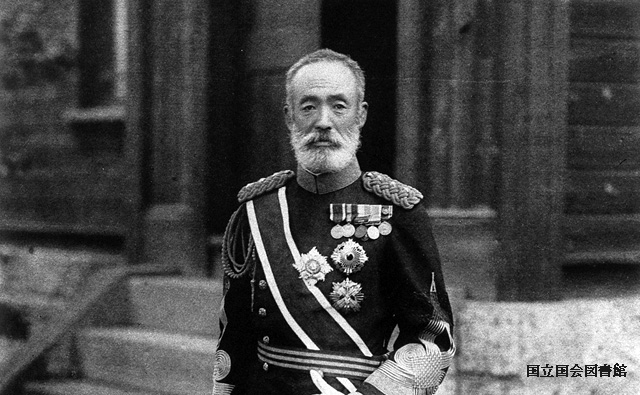

乃木希典の前半生~その武士道精神はいかにして育まれたのか

2017年11月11日 公開

2024年12月16日 更新

乃木希典が生まれる

今日は何の日 嘉永2年11月11日

嘉永2年11月11日(1849年12月25日)、乃木希典が生まれました。その武士道精神はいかにして育まれたのか。今回は乃木の前半生をご紹介してみましょう。

乃木希典、長府藩士の子として生まれる

嘉永2年、乃木は長州の支藩・長府藩士・乃木希次の3男として、麻布日ケ窪の長府藩邸(現・六本木ヒルズ)で生まれました。乃木家は代々藩医を務める家柄でしたが、武芸に秀でていた父親が取り立てられ、80石を賜っています。それだけに父親も武士らしくあろうと努め、乃木に対しても厳しい教育を施したといわれます。ところが幼少の頃の乃木は、幼名の「無人(なきと)」をもじって、「泣き人」と呼ばれるぐらい、身体が弱く泣き虫でした。父親は容赦をせず、冬のある朝、寒さを口にした乃木を井戸端に連れて行き、頭から冷水を浴びせたといいます。その後、藩政について意見を上申したことが睨まれて、父親は閉門謹慎となり、帰国を命じられました。乃木も父親とともに長府に戻ります。10歳の時のことでした。

玉木文之進に師事し、吉田松陰の精神を受け継ぐ

文久3年(1863)、15歳の乃木は藩の集童場に入り、文武の鍛錬に努めます。しかし虚弱な体質では武芸を磨くのは無理と悲観し、将来は学問で身を立てたいと考えますが、父親に反対されたため、家を出奔しました。乃木が向かったのは、萩の親戚・玉木文之進の家です。玉木はあの吉田松陰の叔父であり、松陰を厳しく鍛え上げた人物として知られます。玉木は父母に背いて家出してきた乃木を武士にあるまじき行為と叱りつけ、入門を許しません。しかし玉木の妻が乃木を憐れんで、なんとか玉木家の世話になることになりました。玉木は乃木に学問を教えず、ひたすら畑仕事を手伝わせます。すると1年も経たぬうちに、乃木の身体は見違えるほど逞しくなりました。

翌元治元年(1864)、乃木は晴れて入門を許され、玉木に師事します。さらに萩の藩校・明倫館にも通い始めました。すでに6年前、吉田松陰は安政の大獄で落命していましたが、玉木は乃木に、松陰直筆の「士規七則」を与え、松陰の精神を伝授します。「士規七則」は武士の心得を記したもので、人の人たる所以、士道のあり方、天皇への忠義などが説かれていました。かくして乃木は、玉木を通じて間接的ながら松陰の志を受け継ぎ、「生涯の師」とするのです。そんな息子に父親の希次は、自ら筆写した山鹿素行の『中朝事実』を送りました。

四境戦争、萩の乱、そして西南戦争へ

慶応2年(1866)、18歳の乃木に初陣の時が訪れます。第二次長州征伐(四境戦争)でした。攻め寄せる幕府軍に対し、乃木は長府藩報国隊の一人として、小倉口で戦います。この方面の指揮官は高杉晋作。いうまでもなく松陰の愛弟子です。小倉口の幕府軍5万に対し、奇兵隊を主力とする長州勢はわずか1000。しかし高杉は「勤皇ノ戦ニ討死スル者也」と書いた襷をかけて指揮をとり、馬関海峡を渡って敵前上陸を敢行しました。この戦いで、乃木は高杉から大砲1門と兵十数人を預かる小隊長に抜擢され、初陣ながら、小倉城一番乗りを果たしたといわれます。まさに劇的なデビューでした。

明治4年(1871)、陸軍少佐に任命された乃木は、4年後には熊本鎮台歩兵第十四連隊長心得に就任。当時、萩では前参議の大物・前原一誠らが反政府の気運を高めていましたが、その有力幹部の一人が、乃木の5歳下の弟・玉木正誼でした。彼は玉木文之進の養子となっていたのです。明治9年(1876)、萩の乱で弟・正誼は戦死、弟子たちが世を騒がせた責任をとって恩師の文之進も自刃しました。肉親と恩師を一度に失った乃木が、悲嘆しなかったはずはありません。

そんな彼を支えたのは、おそらくは松陰の教えであったはずです。 そして翌明治10年(1877)、西南戦争が勃発。29歳の乃木は歩兵第14連隊を率いて、熊本城を囲む薩摩軍の攻撃に向かい、熊本城北方の植木付近で敵と凄まじい白兵戦となります。一時撤退を決意した乃木ですが、激しい戦闘の中で、連隊旗を敵に奪われました。天皇から授かった軍旗を奪われるのは、天皇への忠義を吉田松陰から受け継ぐ乃木にすれば、恥辱以外の何物でもありません。乃木は自ら何度も死地に立ち、敵の銃弾に当たって死のうとしますが果たせず、西南戦争終了後、切腹しようとしますが、友人の児玉源太郎に止められて断念しました。後年、乃木が明治天皇のあとを追って殉死を遂げる際、この軍旗喪失への謝罪を第一に挙げたことはよく知られています。

明治天皇と乃木希典

軍旗喪失を恥じて、自ら命を絶とうとした乃木のことが明治天皇の耳に入ります。天皇は、「殺してはならん」と乃木を前線指揮官の職から外すよう命じました。極めて責任感の強い乃木に、天皇は信頼の念を寄せられたからであるといわれます。これが、乃木と明治天皇の初めての出会いでした。

その後、乃木はしばらく自暴自棄となりますが、明治21年(1888)にドイツ留学から帰国すると、人が変わったように堅物となります。一説に、ドイツ軍人の質実剛健ぶりに感化されたためともいわれますが、逆の可能性もあります。すなわち西洋文明の本質である「覇道」に気づき、日本はそれを手本とするのではなく、日本の精神を重んじるべきという思いに至ったのかもしれません。そしてそこに、松陰の志を受け継ぐ者であるという、自らの原点を再確認したのでしょう。日本古来の武士たちが重んじてきた徳義を大切にする生き方を、身をもって世に示そうとしたのです。

日露戦争の16年前のことでした。

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月19日 00:05

- なぜ関東には有力な戦国大名が育たなかった? 原因となった「室町幕府の分断統治」

- 鎌倉幕府を滅ぼした「モンゴル帝国の貨幣経済」 宋銭の流入による社会の変動

- 徳川家は戦国大名の「富」を恐れた? 鎖国を200年貫いた江戸幕府の狙い

- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

.jpg)