東京裁判で重光葵がA級戦犯にされた理由

2019年07月29日 公開

2024年12月16日 更新

重光葵

東条内閣、小磯内閣、東久邇宮内閣でそれぞれ外相に就任し、戦中、戦後外交を進めた。

昭和、平成を経て、令和を迎えた日本。時代の節目とともに歴史に関する記憶が薄れてしまい、先の戦争について「日本が愚かな戦いを行なった」という認識しか残らないとすれば、大きな不幸である。

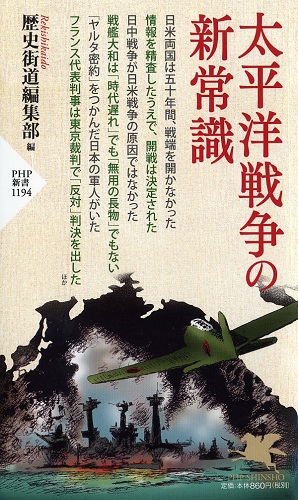

三国同盟、日米開戦、ミッドウェー海戦、キスカ島撤退、終戦の聖断、占守島の戦い、東京裁判……いまこそ思い込みや通説の誤りを排して歴史を振り返り「太平洋戦争の新常識」を探るべく、豪華執筆者による論考を掲載した新書『太平洋戦争の新常識』が発売となった。本稿では同書よりその一部を抜粋し紹介する。

※本稿は、『太平洋戦争の新常識』(歴史街道編集部編、PHP新書)掲載、中西輝政「東京裁判で重光葵がA級戦犯にされた理由」より、一部を抜粋編集したものです。

連合国にとって「厄介な男」

東京裁判においては、東條英機や広田弘毅など首相経験者を始め、28人ものリーダーたちが、いわゆる「A級戦犯」として裁かれました。

その中にあって、今日の日本人が最も注目すべきなのが、重光葵です。というのも、重光がなぜ、A級戦犯に指定されたかを見れば、戦後日本が隠し続けた「あの戦争」と東京裁判の本質が見えてくるからです。

重光と言えば、戦時中に外相を務めていたほか、敗戦直後に再び外相に就き、政府全権として、米国戦艦・ミズーリ号甲板で降伏文書に署名したことで知られます。

ところが、この一週間後の昭和20年9月11日、アメリカの憲兵がいきなり個人の家にまで押しかけ、直接、東條英機を捕まえました。日本が自ら進んでスムーズに武装解除したから、アメリカはポツダム宣言を無視して、むき出しの軍事力を使って戦争裁判の被告となるべき人物を引っ張ろうとしたわけです。

つまり、連合国が提示した「ポツダム宣言」という降伏条件を受諾した日本政府は、ドイツのような国家の崩壊に伴った無条件降伏をしたわけではありません。裁判を開くにしても、アメリカは同宣言によって行政主体として存在を認められている日本政府の手を一切介さずに、一方的に戦争犯罪人を逮捕・拘束することはできないはずでした。

この時、あくまで筋を通して、強硬に抗議したのが重光外相でした。驚くべきことに、重光は同時に、「ポツダム宣言に則れば、日本は自分の手で裁判を行なうことができる」と主張し、昭和天皇に上奏しています。

重光とて、長い外交官としての経験からもはや武装を解除した日本がどんな正論を主張しても、それをアメリカが呑むわけがないことは十二分にわきまえていました。それでも、占領されるにあたって「たとえ敗戦したとしても、主権国家としての威信を保つため、言うべきことを言う」ことの大切さとその意義を、彼は十分に分かっていたからです。

しかしアメリカからすれば、そんな重光は終始、「目の上のたんこぶ」以外の何物でもありません。それゆえ、重光を外相の座から追いだすことを目的の一つとして、東久邇宮内閣を総辞職させ、代わって幣原喜重郎首相、吉田茂外相という親米一色の内閣をつくらせたのです。

アメリカが重光を警戒した理由は、他にもあります。決定的だったのが、重光が主導した、昭和18年(1943)11月の「大東亜会議」です。

この時、日本は東京で一堂に会したフィリピンやビルマ、インド、タイなどのアジア各国の国政最高責任者を前に、対米英開戦の正義――すなわち、欧米の植民地統治からの「アジアの解放」と、諸国の独立という理念を切々と訴えました。しかしこれは、アメリカのみならず、連合国側からすれば、絶対に認めることのできない、また徹頭徹尾、否定したい「忌むべき反欧米の主張」でした。その後、重光は昭和20年4月に外相を退きますが、前述のように戦後、再び返り咲きます。「厄介な男が戻ってきた」「こいつだけは許せない」というのが連合国側の統一見解だったでしょう。

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月07日 00:05

- 朝ドラ『ばけばけ』小泉八雲・セツの関係性を深化させた「大磐石のアシスト」

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- 織田信長の妻・帰蝶は“本能寺の変の後も生きていた”と思える理由

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本

- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件

- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語

.jpg)