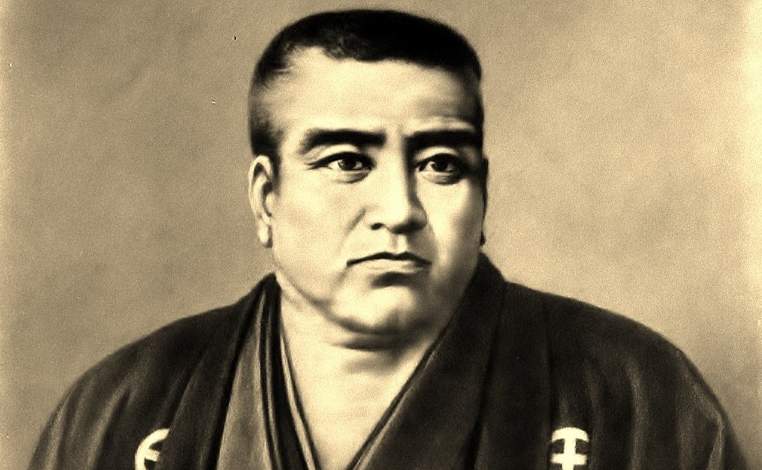

豊臣秀長~秀吉を輔佐し続けた名脇役

2019年02月12日 公開

2024年12月16日 更新

組織運営を円滑にする潤滑油

戦国時代から江戸初期にかけての諸人物についての事跡を綴った『名将言行録』という本があるが、こういういわば名のある武将たちの列伝にも、豊臣秀長の名は出てこない。それほど目立たない存在だった。この存在を世に知らしめたのは、堺屋太一氏の優れた業績である。

しかし、秀長はなぜ目立たなかったのかと言えば、かれのいわゆる、

「二番手主義」

だけにあったわけではなかろう。二番手主義というのは、

「トップグループには絶対に入らない。二番手に徹して、走っていく」

という、いわばマラソンにおける二番グループの参加者を言う。ふつうは、この二番手からもトップグループに躍りこみ、最後の追いこみでトップに立とうというような動きを見せる人もいるが、秀長は絶対にそんなことはしなかった。

かれの場合には、見方によってはこの二番手にも存在しなかった。というのは、前に書いたとおり秀長は、「兄秀吉の一部になろう」と考え、秀吉の心と身体の中に潜りこんでしまったからだ。つまり、秀吉の心身の一部と化してしまったのである。

しかし秀吉の心身の一部になったということは、単に秀吉の思いどおりになったということではない。秀長は、

「兄のよくない言動については、チェックをし、これを矯正していこう」

と考えた。そのことが、

「兄の仕事をより良く天下に示すことになる。また評価を高めることにもなる」

と考えたのだ。

秀長のこの行動は、ただ軍事面においてその能力を示しただけではない。秀吉軍団を円滑に運営していくための潤滑油にもなっていた。

秀長の人格がもたらした部下の「仕事に対する納得」

秀吉のリーダーシップの発揮の仕方、あるいは管理方法は、

「ニコポンとほうびのバラ撒きだ」

とよく言われる。この方法は、いわゆる日本式経営と言われて、長く維持されてきた。ところが最近の若い人の意識変化によって、あまり通用しなくなっている。ニコポンの一環である「今晩一杯飲もうか」という方法も、若い人はあまり歓迎しない。それよりも、現在必要なのは、「仕事に対する納得」だと言われる。

秀長が行なったのは、まさしくこの、

「豊臣軍団員に対する納得工作」

であった。

「なんのためか」ということを抜きにして、「おい、しっかり頼むぞ」とか、「よくやった。これがほうびだ」という次元の低い方法だけを繰り返していたのでは、たとえ戦国時代でも組織構成員は動かない。逆に反発する場合もある。

「おれたちを笑顔とゼニだけで動く存在だと思っているのか?」

とアレルギーを起こす。

秀長は苦労人だから、そういうことをよく知っていた。秀長は、

「人柄がソフトで、心が温かい。だれに対してもやさしい労りの言葉をかける。滅多に怒った顔を見せない」

と、その人格円満ぶりを慕われた。これが武器になった。

秀吉のほうは、ニコポンとバラ撒きを人間管理法の一部として駆使していたとはいえ、やはり自身の心の中には、

「出世したい、天下人になりたい」

という、サクセス・ストーリーの主人公のようなところがあった。これが絶対に他人の目に映らないとはいえない。それを見抜く者も多くいた。したがって邪魔をしようとする者も出てくる。そういう壁を打ち破る際に、秀吉は力でもって行なおうとする。ところが秀長は歯止めをかける。

「力で打ち破るよりも、話し合いによるほうがべターですよ」

と告げる。こういうやり取りが、すなわち、

「秀吉の一部品となった弟秀長の自動制御行為」

になるのだ。秀長は、秀吉が軽挙妄動しようとするときはうまく諫める。

「そんなことをしたら、元も子もなくなりますよ」

「うるさいな。弟のくせにいちいちおれのやることに文句をつけるな」

「では、勝手におやりなさい。しかし結果がどうなっても知りませんよ」

というようなやり取りが始終行なわれる。これが秀長のサーモスタットたる所以だ。秀吉もバカではないから考える。やがて、

「わかった。悔しいが、おまえの言うとおりにしよう」

「そうしたほうが兄さんの得になりますよ」

こうして決着がついたのだろう。

秀長という存在の大きさ

秀吉一家にとって、なによりも強い力になっていたのは家族愛だ。

秀吉と秀長が少年の頃、母親のなかが再婚した。しかし、なかの二度目の夫と秀吉とは仲が悪かった。母親は閉口して、あるとき秀吉を呼んでこう言った。

「おまえが家にいると、お父さんとの間にゴタゴタが絶えない。悪いけれど、お金をあげるから家を出ておくれ」

これは言ってみれば母親が自分の幸福を守りたいがために、長男を追い出すということだ。こんな立場に立たされれば、ふつうの少年だったらグレる。そして母親を憎むだろう。ところが秀吉にはそんな考えはまったくなかった。むしろかれは、

「わかった。家を出て出世し、一日も早くお母さんを迎えに来るよ」

というような健気な心を持つ少年だった。このやさしさは秀吉の最もいいところだ。このやさしさが、ある時期まではかれをどんどん出世させていく。つまり、周りの人間に、

「秀吉さまのためなら」

という気持ちを抱かせるバネになっていた。秀長は兄のそういういい性格を知っていた。だから自分が秀吉の心身の中に潜りこんでその一部となり、秀吉にとって相当耳に痛いことを言っても、兄は決して怒るまいと思っていた。そのとおりだった。兄が天下人になった後、弟の秀長は大納言となり、依然として秀吉のサーモスタットぶりを発揮していた。

しかし、秀長が死に、秀吉の体内からそのサーモスタットが失われたときから、秀吉はおかしくなりはじめた。自信を失ったのだ。自分の心の一角から、ある部品が完全に抜け去ってしまったからである。

その意味では、豊臣秀長は戦国時代における他の「名補佐役」とは違って、さらに一歩進んだ、

「トップ自身の体内における、一部品」

だったと言ってもよい。しかしその部品は、本体の言いなりになったわけではなく、本体が誤ったことをしようとしたときは、

「そんなことをしてはいけない」

と意見をし、やめさせる力を持っていた。つまり、

「本体の出力の一部を反転させ、出力自身によって出力を制御させる力」

を持っていたのである。豊臣秀吉にとっての弟秀長の存在は、そう考えるべきだろう。

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月19日 00:05

- なぜ関東には有力な戦国大名が育たなかった? 原因となった「室町幕府の分断統治」

- 鎌倉幕府を滅ぼした「モンゴル帝国の貨幣経済」 宋銭の流入による社会の変動

- 徳川家は戦国大名の「富」を恐れた? 鎖国を200年貫いた江戸幕府の狙い

- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

.jpg)