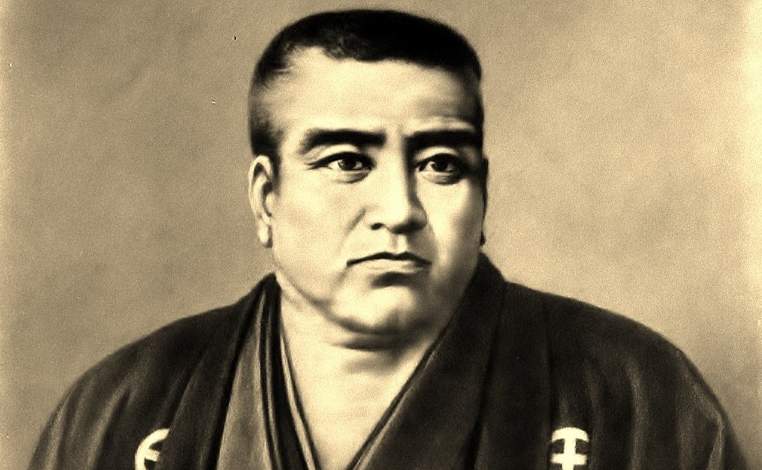

西郷隆盛と大久保利通、それぞれのリーダーシップ

2018年10月26日 公開

2024年12月16日 更新

能力重視か、個性尊重か

西郷隆盛が、最初に師として仰いだのは薩摩藩主、島津斉彬であった。斉彬は、当時としてはたいへん開明的な大名で、ヨーロッパの知識も多く持っていた。いまの言葉を使えば、国際化、情報化に十分に対応していける力を持っていた。

だから、彼は薩摩藩主でありながら、常に、

「国際社会の中で、日本はどうあるべきか。その中で、薩摩藩は何をすべきか」

ということを念頭に置いていた。そこで、薩摩藩という小さな井戸の中の蛙のように、薩摩藩内のゴタゴタで終始、怒ったり悲しんだりしている西郷を、手元に引きつけて指導した。

斉彬が西郷を発見したのは、たとえ井の中の蛙であっても、西郷が類まれな純真な青年であったからである。また、胸に秘めた情熱が、桜島の噴煙のように熱かったからだ。つまり、斉彬は西郷を「オクタン価の高い人間だ」と見たのだ。西郷は、斉彬によってしだいに目覚めた。斉彬は、単なる主人ではなかった。完全に師であった。また斉彬を通じて、さらに新しい師である水戸の藤田東湖や、藤田のところに学びにきていた橋本左内をはじめ、多くの友人を得た。こういう多面的な他人との交流が、西郷隆盛に蜘蛛の巣のような拡がりを持った人間関係のネットワークをつくらせていく。そして、これがのちにどれほど役に立つかわからない。

西郷は鹿児島でも、若い連中とグループをつくった。『近思録』という書物を読み合う会だったが、これはやがて「精忠組」という政治グループに発展していく。西郷は、終始一貫この近思録派、あるいは精忠組のリーダーだった。

彼が、自分からリーダーを買って出たわけではない。後輩たちが、「西郷さん、リーダーになってください」とせがむのである。そういう、黙っていても、自然にリーダーの座に押し上げられてしまうような人徳と魅力が西郷にはあった。それは、西郷が、常にどんな人間に対しても温かかったからだろう。

彼は、後輩や部下についてこう言っている。

「世の中には、能力だけをモノサシにして人間を推しはかるリーダーがいるが、これは間違いだ。というのは、この世の中では、人間は、10人のうち、8人か9人まで大体が凡人だ。小人といってもいい。すぐれた能力を持つのは、ほんの1人か2人にすぎない。それなのに、能力のある1人か2人だけを見出して、後を石ころのように捨ててしまえば、この世の中は成り立たなくなってしまう。私は、そういう考えが嫌いだ。それよりむしろ、小人とか凡人とかいわれる8人や9人の人間の中に、その長所を発見して、それを育てることが大切なのだ。小人の中に、長所を発見できないようなリーダーは、本当に優れたリーダーではない」

フツーの組織人が聞いたら、飛び上がって喜ぶ言葉である。特に、能力主義が前面に出ている現在、「西郷さんのようなリーダーが、いま、職場にいたらなあ」と思うビジネスマンは多かろう。

そこへいくと、大久保は違った。彼は、あくまでも能力主義である。西郷の、いわば、「どんな人間にも長所はある。それを発見して、手をつなぎ合って生きていこう」という考えは人間重視主義だ。したがって、そういう心と心で結びついた1つの輪ができる。見方によっては、派閥だ。大久保は、そう見た。そして、

「組織内に、そういう閥をつくってはいけない。組織で必要なのは、あくまでも組織の目的を達成する能力なのだ。それを重視すべきだ」

と主張した。したがって、明治政府の高級官僚になっても、大久保は、比較的派閥意識のない人間だったといわれている。よく明治政府を、「薩長閥」というが、大久保自身にはそんな考えはなかった。彼は、能力さえあれば、よその藩の人間でも、どんどん登用した。たとえば、伊藤博文とか大隈重信である。伊藤は長州の人間だし、大隈は佐賀の人間だった。が、大久保は、「われわれは、すでに日本という国家に所属しているのであって、薩摩藩や長州藩や佐賀藩に属しているわけではない。もっと、広い視野に立って、昔のことなど忘れるべきだ」

と言っていた。これが、鹿児島の人間を怒らせた。特に士族を怒らせた。西南戦争の遠因にもなっていく。

だから、西郷隆盛があらゆる職場で、

「どんないやな職場にも、必ず学べる人、語れる人、学ばせる人がいる。そういう発見に努めれば、辛い職場もけっして辛くはない」

と言った。それに対し、大久保は、

「いや、そんなことはない。組織の目的を達成するためには、人間対人間のうじうじした関係に沈み込んでいてはいけない。そういうものを振りきって、あくまでも前へ進むべきだ」

と言い返す。これが、組織人としての西郷と大久保の決定的な差になる。つまり、はっきりいえば大久保自身は西郷の言うように、職場の中で積極的に、師や、友や、あるいは後輩を発見しようとは思わなかったのである。

「黙って、俺についてこい」という気持ちだったかもしれない。というのは、西郷がつくった明治国家という新しい家の中で、大久保は事実上その家の主人となって、常に先頭を切っていたからである。大久保にすれば、自分が師であり、友であり、あるいは後輩であったのだろう。

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:03月05日 00:05

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- 豊臣秀長なくして「墨俣一夜城」は実現しなかった?秀吉の出世を支えた弟の戦略

- 国宝級の発見「巨大蛇行剣」から何が分かったのか? 謎の4世紀の姿を探る鍵

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本

- 日本史において、天皇はいかなる存在だったか【戦国~昭和編】

- 『豊臣兄弟!』丹羽長秀役・池田鉄洋が訪ねる 盟友・柴田勝家を裏切った男の真実

.jpg)