犬伏の別れ~真田昌幸、信幸、幸村。三者三様、漢たちの決断

2012年11月24日 公開

2024年12月16日 更新

《『歴史街道』2012年12月号より》

「内府は獅子身中の虫。治郎少はそういうてきたのではないのか」

昌幸の問いかけに信幸は応える。

「されど父上、内府はわが舅にございまする」

慶長5年(1600)7月、下野国犬伏。

真田昌幸と信幸・幸村親子は、一族の命運を分ける決断を迫られていた。

背負うものが異なる3人がそれぞれ重んじたのは、家名か、武名か、それとも漢の意地か。

真田父子、犬伏に集う

「すまぬ、治部殿」

幾度、同じ台詞を発したことだろう。信幸が馬上、声を出す度に涙が止め処もなく溢れ出てくる。幸い、天に黒雲が湧き、遠かった稲光が轟音と共に頭上に近づき大気に湿気が満ちて、雨粒が頬にあたるようになってきたことで、後ろに続く家臣らに涙を気づかれずには済んだ。が、六尺を超える巨躯が鞍の上でうずくまるようにしている様は、やはり、異様なものだったろう。

瞼の裏には、とある顔が浮かんでいる。京都は伏見の城下で斜向かいの屋敷を拝領していた6つ年上の堅物、石田治部少輔三成のしかつめ顔だ。堅物は、とてもその顔つきからは想像もつかない物柔らかな声音で、常のように呼びかけてくる。

――さいつ(「真田伊豆守」の略)殿よ。

だが、

(すまぬ)

幻を振り払うように駒を降り、

――源三郎にござる。

真田伊豆守信幸は、大声に告げた。

慶長5年(1600)7月のことである。下野国の犬伏と呼ばれるこの地には、遠目に見ると大犬が臥したような丘があり、頂きに1つの古墳がある。その北西の麓に、いつの時代からか薬師堂が建っている。信幸が声をかけたのは、薬師堂の中で待っている父と弟だった。

「ちょうど、食べ頃よ」

薬師如来像を背に、真田昌幸は長子信幸を迎え入れた。予め家臣に炊かせておいたものだろう、湯気の立ったた鍋に顎をしゃくった。

「今宵は、芋雑炊じゃ」

信幸は一礼すると手拭いで顔の雨を拭き取り、下座に腰を降ろした。父昌幸の右側には、弟の源次郎信繁こと幸村が座している。小柄で、父とは似ても似つかぬような穏和な微笑みを湛えている。

「まあ、喰え」

昌幸が2人の息子に、椀を差し出した。

「よう煮えておる」

「世と同じにございまするな」

なるほど、世は、沸騰している。先の6月、徳川家康は、どれだけ督促してもいっかな上洛しようとしない上杉景勝を豊家に弓引くものと決めつけ、豊臣秀頼に対して会津征伐を願い出た。許しを得るや直ちに息のかかった大名どもを糾め、一路、北を指した。

もっとも、この家康の動きは、石田三成をはじめとする五奉行らにとって待ちに待ったものだった。豊家簒奪を狙う家康を会津まで誘き出し、三成自ら大軍を率いてその後を追い、景勝と連携して挟み撃ちにするという計略だった。が、そんな子供騙しのような策に乗せられるほど、家康は耄碌していない。自分の留守中に三成が挙兵することは百も承知で、それゆえ、伏見城を老臣の鳥居元忠に預け、兵を残してきた。伏見に火の手が上がれば、すかさず反転して三成との決戦に及ぶつもりだった。というより、そもそも家康の会津行軍そのものが、三成の鼻先にぶら下げた餌であったといっていい。

それが証拠に、家康は江戸に19日間も留まり、三成の動向に眼を光らせていた。三成は家康の陽動にまんまと引っ掛かり、大坂にいた大名の妻子を次々に人質に取って「秀頼様にご忠誠あれ」と脅しつけるように天下の兵馬を糾め、遂に伏見城を攻撃した。同日、重い腰を上げて下野国小山へと向かった家康は、従う大名の去就を見定めようとしていた。

――何より案じられるのは、真田親子の動きよ。

とまで心にかけていたかどうかはわからないが、多少の懸念はあったに違いない。

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月23日 00:05

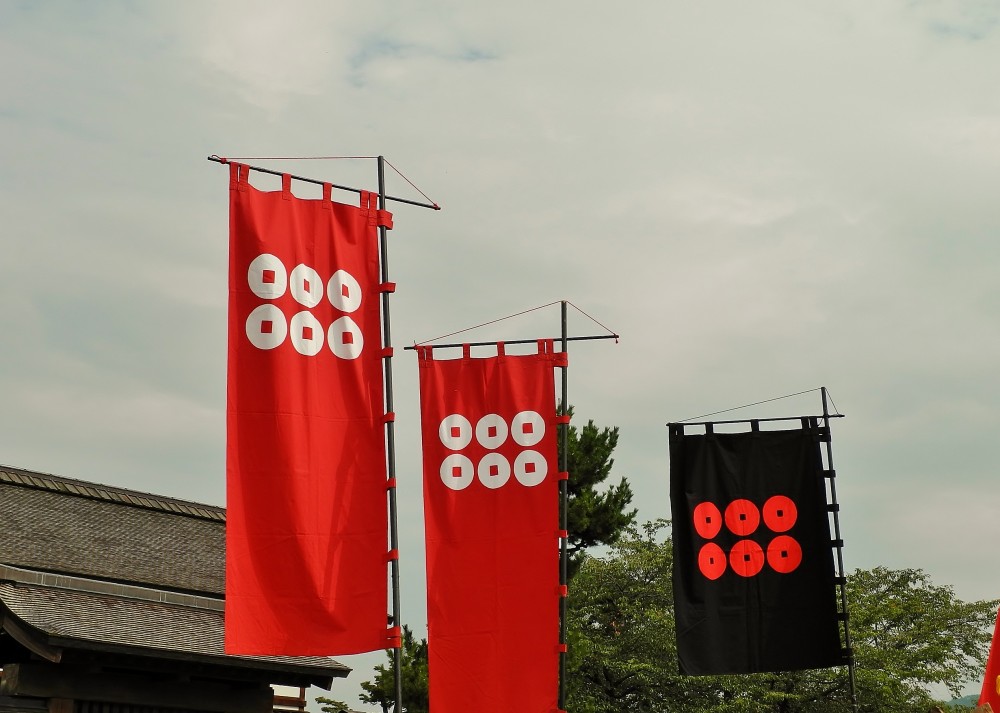

- 鎌倉幕府を滅ぼした「モンゴル帝国の貨幣経済」 宋銭の流入による社会の変動

- なぜ関東には有力な戦国大名が育たなかった? 原因となった「室町幕府の分断統治」

- 徳川家は戦国大名の「富」を恐れた? 鎖国を200年貫いた江戸幕府の狙い

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本

.jpg)