劉禅は無害を装ったか、ただの愚鈍か? 「世襲を失敗した蜀漢」の悲劇

成都武侯祠博物館

勇将・智将といった英傑たちの活躍が語り継がれる三国志。その一方で、帝国を象徴する「皇帝」については、語られることが少ない。ここでは、後漢と蜀漢のラストエンペラーを紹介しよう。

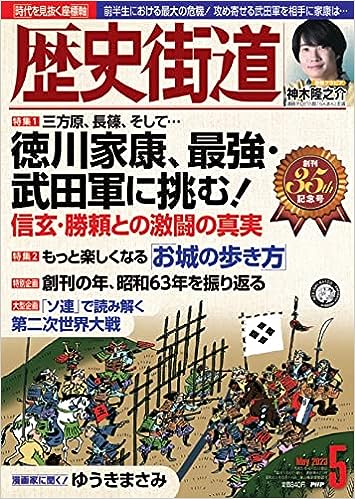

※本稿は『歴史街道』2023年5月号から一部抜粋したものです。

董卓、曹操、曹丕に翻弄された献帝

中国のラストエンペラーと言えば、たいていの歴史好きは大清帝国(清王朝)の末帝・溥儀(宣統帝)の名を思い浮かべる。

1908年12月に3歳で即位させられ、その3年3か月後に退位。紀元前221年に始まる中国の帝政の歴史に幕が下ろされたのだから、正真正銘のラストエンペラーである(歴史に詳しい人からは1915年12月に帝政の復活を強行した袁世凱ではないか、との異論も出るかもしれないが、紙幅の都合上、詳述はしない)。

溥儀が清のラストエンペラーでもあるように、各王朝には必ずラストエンペラーがいた。三国志の世界もまた然りである。

後漢(25〜220年)では、14代目の献帝がそれにあたる。12代目の霊帝の末子で、189年、董卓により擁立されたときはまだ9歳という幼さ。政務を執るどころか、自分の意思を示すことさえできず、いつ何をされるかわからない不安に苛まれ、生きた心地のしない毎日を送っていた。

196年に曹操のもとへ身を投じてからというもの、死の恐怖は去ったが、傀儡であることに変わりはなく、曹操打倒の謀反に関与したとして、200年正月には側室の董貴妃、214年には正室の伏皇后が殺害された。

曹操は頭が切れるだけに、董卓よりも質が悪い。遅まきながら曹操の本性を知った献帝は保身を図るべく、彼の娘たちを後宮に迎え、そのうちの節という娘を新たな皇后とした。

これにより曹操の存命中は、献帝も比較的穏やかに過ごすことができたが、220年正月に曹操が病死して、曹操の子・曹丕が後を継ぐと、献帝に譲位を促す動きが活発化した。

何ら抗する術を持たない献帝は同年10月、曹丕に帝位を譲り、代わりとして山陽公に封じられた。漢の復興など考えず、静かに余生を送ることを条件に、命と最低限の待遇だけは許された形だった。

内外に火種を抱えた2代目・劉禅

情報伝達手段の限られた当時、劉備のいる成都には、献帝が殺害されたとする誤報が伝えられた。それを真に受けた劉備は喪を発し、翌年4月にはみずから帝位についた。漢の正統な後継者を自認したため、国号は「漢」。後世には、前漢・後漢と区別するため、「蜀漢」または「季漢」と呼ばれる。

蜀漢は2代で終わったため、正史の『三国志』では劉備を先主、2代目の劉禅を後主と記す。

劉禅は出来の悪い2代目、世襲の失敗例として描かれることが多い。

それでも諸葛亮の目が黒いうちは大過なく済んだが、諸葛亮の陣没(234年)に続き、宰相格の費禕が凶刃に倒れて(253年)からはもう歯止め役がおらず、宦官の黄皓を重用したことで、軍内では諸葛亮の後継者を自負する姜維と、黄皓と結託した者とのあいだに亀裂が生じた。

ただでさえ劣勢なのに、内にも火種を抱えてしまってはどうしようもなく、263年、姜維が天然の要害である剣門関で魏の本隊をよく防いでいるというのに、鄧艾率いる魏軍別動隊の快進撃を知った劉禅はあっさりと降伏。姜維らまだ抵抗を続けている諸将にも勅令を出し、速やかな降伏を命じた。

その後、劉禅は一家を挙げて洛陽へ移され、安楽県公の肩書と領地1万戸、絹1万匹、奴婢100人を下賜される。一貴族として遊んで暮らすには十分な手当てだった。

正史『三国志』の本文にはないが、裴松之が注に引いた『漢晋春秋』という史書には以下のエピソードが見える。

魏の権力者・司馬昭が劉禅のために酒宴を催し、蜀の音楽を演奏させたところ、劉禅の従者はみな痛ましい思いに駆られたが、劉禅だけは機嫌よく笑い、宴を楽しんでいた。これを見た司馬昭は側近の賈充に耳打ちした。

「人間の無感動さも、ここまでくるとは。諸葛亮が生きていたとしても、この人を補佐していつまでも安泰にしておくことは不可能だったであろう。まして姜維では」

また後日、司馬昭が劉禅に、「少しは蜀を思い出されますかな」と尋ねたところ、劉禅は、「この地は楽しく、蜀を思い出すことはありません」と答えたという。

以上の劉禅の言動については、人畜無害を装う芝居とする説もあるが、百歩譲ってそうだとしても、動機が自己の保身か家系存続のためというのでは釣り合いが取れず、やはり暗愚な2代目であったのかもしれない。

【島崎晋(歴史作家)】

昭和38年(1963)、東京都生まれ。 立教大学文学部史学科卒。東洋史学専攻。卒業後、 旅行代理店勤務を経て、出版社で歴史雑誌の編集に携わり、 現在は歴史作家として活動中。著書に『覇権の歴史を見れば、 世界がわかる─争奪と興亡の2000年史』 『まるわかり中国の歴史』などがある。

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月16日 00:05

- なぜ関東には有力な戦国大名が育たなかった? 原因となった「室町幕府の分断統治」

- 朝ドラ『ばけばけ』小泉八雲・セツの関係性を深化させた「大磐石のアシスト」

- 徳川家は戦国大名の「富」を恐れた? 鎖国を200年貫いた江戸幕府の狙い

- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件

.jpg)