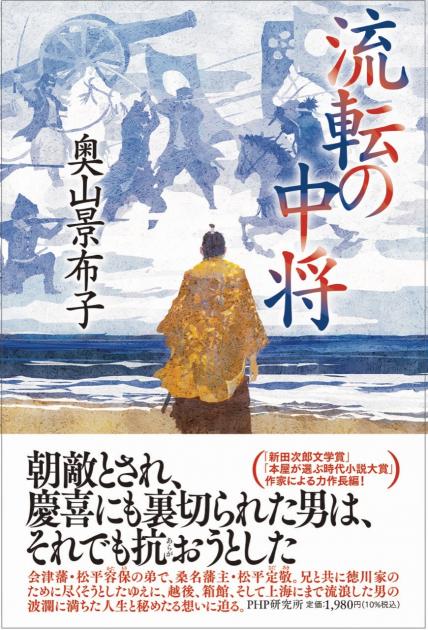

松平定敬…戊辰戦争で朝敵とされ国を追われた藩主の「その後」

2021年09月20日 公開

2024年12月16日 更新

箱館で家老と再会するも...

ただ、箱館での日々は、思い描いていたのとはずいぶん異なっていた。特別扱いはしない──覚悟していたことだったが、別の意味での特別扱いが、定敬を待っていた。

榎本は、定敬をはじめとする大名家出身の3人を五稜郭には迎えず、応接所と呼ばれる商家の屋敷で待機させた。さらに、新政府軍を迎え撃つための軍議にも、3人は参加を許されることはなかった。

応接所での滞在費は自前で、次第にそれぞれの家中の財政を圧迫していった。3人はめいめいで寄寓先を探すことになり、定敬と3人の家臣は、箱館の山ノ上神明社の社務所に移り住むことになった。

このまま無為の日々が過ぎるのか──そう思っていた、12月29日。定敬の前に、思いがけぬ人物が姿を見せた。

「孫八郎」

「殿。よくぞ、ご無事で……」

国許を恭順でまとめ上げた惣宰(家老)、酒井孫八郎であった。このまま定敬が新政府への抵抗を続けていると、桑名は取り潰されてしまう。家中の者を路頭に迷わせないためにも、なんとか江戸へ戻り、新政府へ出頭してほしい。酒井は必死にそう訴えた。

酒井の来訪を知ると、今は新選組所属となっている家中の者たちが、代わる代わる「殿を売るのか」「不忠者」「我らに何の罪がある」とつるし上げにやってきたが、酒井は「自分も責めは覚悟している」と動じなかった。

ここまで、流転の苦労を共にしてきた者たち。国許で、厳しい謹慎の日々を送っているという者たち。どちらも、大切な家臣である。定敬の心は揺れた。板倉や小笠原との間で話題になった海外逃亡への企てが脳裏をかすめる一方で、死を覚悟して自分を迎えに来た酒井の忠義を思えば、胸が痛む。

それから5ケ月近くが経った明治2年(1869)5月18日。彷徨った果ての定敬の姿は、横浜にあった。やがて言い渡されたのは、永預の処分だった。

***

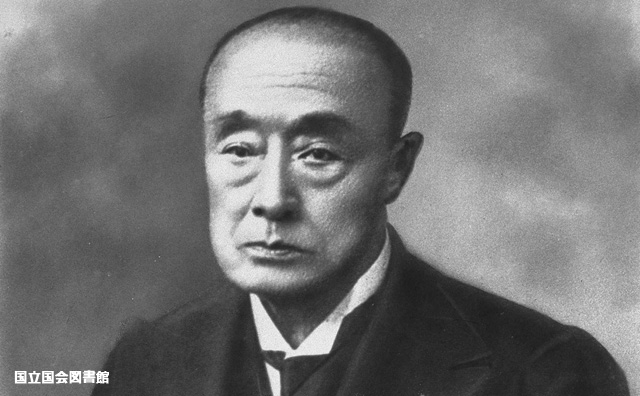

明治5年(1872)1月6日に処分を解かれてからの定敬は、戊辰戦争で命を落とした家臣たちの供養に心を砕くとともに、英学塾(のちの明治学院)開校にも力を尽くし、自らも熱心に学ぶなど、配慮と向上心を失わない人柄であったという。没年は明治41年(1908)、享年63。最晩年には、兄容保の後を継いで、第8代の日光東照宮宮司も務めている。

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:01月21日 00:05

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- 織田信長の妻・帰蝶は“本能寺の変の後も生きていた”と思える理由

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語

- 秀吉を天下人にした弟・豊臣秀長 正反対の兄弟はなぜ仲違いしなかったのか

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本

- 日本史において、天皇はいかなる存在だったか【戦国~昭和編】

.jpg)