ローマの英雄・カエサルが綴った『ガリア戦記』 その三つの大きな魅力とは?

2025年04月21日 公開

皆さんは『ガリア戦記』という書物をご存知だろうか?「名前だけは聞いたことがある」という方も多いのではないかと思う。

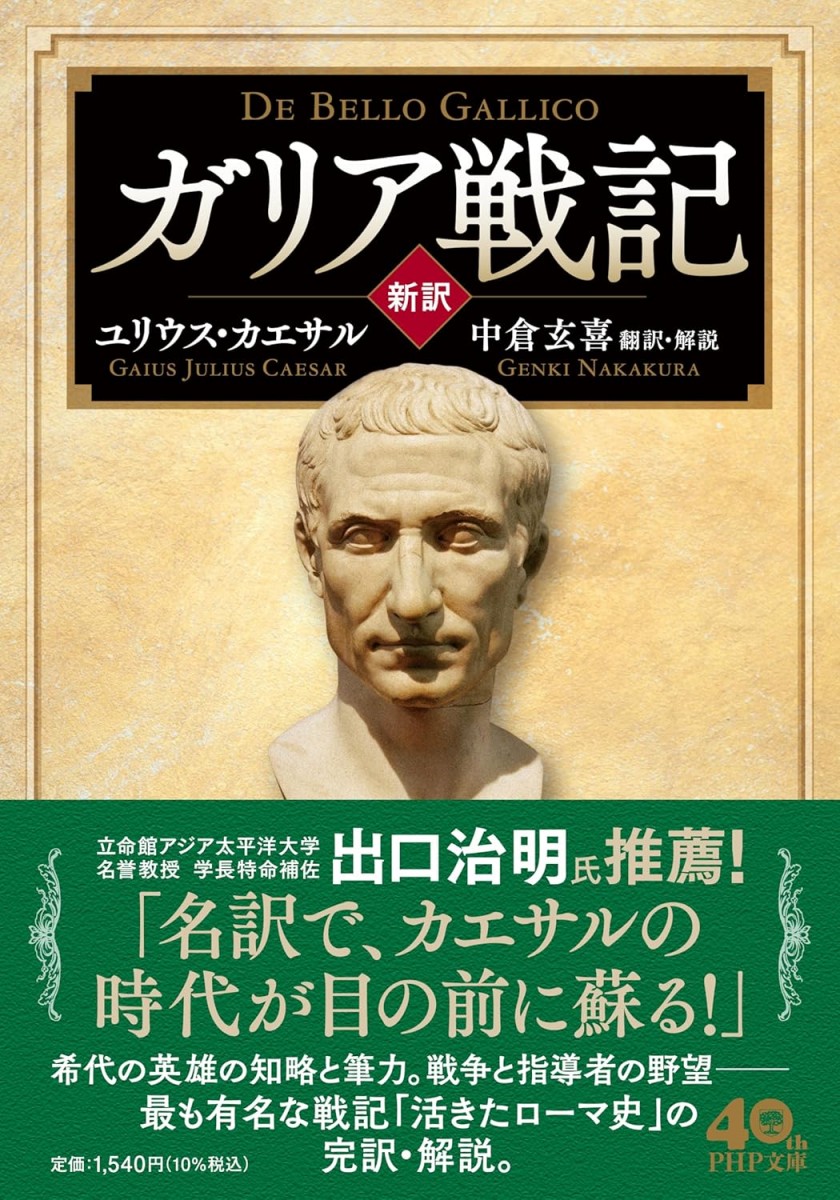

『ガリア戦記』は、希代の英雄ユリウス・カエサル(ジュリアス・シーザー)が自身の征服事業について自らの手で綴り、書物として世に出したものである。

こうした事例はほかになく、史上名立たる英雄の中で唯一の例である。2000年前から今日まで多くの読者を魅了してきた世界史上最も有名な戦記であり、現場の出来事をリアルに再現した「活きた」ローマ史ともいうことができる。

そんな『ガリア戦記』について、是非知っておいて欲しい魅力を翻訳家の中倉玄喜さんに解説して頂く。

※本稿はユリウス・カエサル著/中倉玄喜翻訳・解説『[新訳]ガリア戦記』(PHP研究所)より一部抜粋・編集したものです。

気軽に読める、分かりやすい古典

「ガリアは全体が三つの地域に分かれている」

(Gallia est omnis divisa in partes tres)

本書『ガリア戦記』の冒頭をなす上の件は、世界史上もっとも有名な書き出しといわれている。

内容は意外にやさしい。前述のような名声から想像されがちな、近寄りがたいところは、まったくない。ローマ史は初めての読者でも十分よく分かる。

その理由は、なにより戦記として、文字どおり、事件や戦闘の具体的な記述であることと、それに、本書の文章が非常に分かりやすいことによるものである。

なかでも後者、つまり、文章の分かりやすさは、『ガリア戦記』の一大特長であり、文章に関するカエサルの基本姿勢を反映している。かれは日頃よく口にしていたそうだ。

「一般の人々が知らないような難しい言葉や表現は、船が暗礁を避けるように、注意してこれを避けなければならない」と。

したがって、本書のばあいは、一般の古典のばあいとは違って、気軽な気持ちで紐解かれるとよい。

では、今度は、肝腎な、書物としての価値について見てみよう。なぜ、たんなる遠征の記録がこれほど注目をあつめてきたのだろうか? どこにそうした価値や魅力があるのだろうか? こうした点である。理由としては、大別して、次の3つを挙げることができる。

『ガリア戦記』の魅力1 著者

そのうち最大の理由は、なんといっても、著者ユリウス・カエサルその人に由来する。

ご存じのとおり、古代ローマは、この英雄の活躍によって大きく領土を広げた。具体的に述べると、ガリア遠征に関係する新領土だけでも、今日のフランスのほか、オランダ南部、ベルギー、ライン河以西のドイツ、それにスイスのほぼ全土を含む広大な地域におよび、その後には、あのクレオパトラで有名な豊かな穀倉地帯、エジプトをも手に入れた。

版図の拡大だけではない。かれの登場によって、長期にわたった国内の政治抗争には終止符がうたれ、国家の政体にも変革をみた。それまでの貴族中心の共和制から一人の実力者を頂点とする元首制へと向かうことになったのである。

以後ローマは、この新政体のもと、いわゆる「ローマ帝国」として久しく繁栄し、今日われわれが目にしている西洋文明の礎をきずく。

『ガリア戦記』とは、このような人物が自分の征服事業についてみずから記し、書物として世に出したものにほかならない。こうした事例は、ほかにない。史上名立たる英雄のなかで唯一の例である。このことはいくら強調しても、強調しすぎることはないだろう。

『ガリア戦記』の魅力2 歴史的価値

2番目の理由としては、歴史資料としての価値が挙げられる。

まず、これなくしては、今日ローマ史では常識となっている情報のなかの一部が致命的に欠落する。

たとえば、軍隊の部隊編成や使用武器については、第三者の記録や考古学的研究によって知ることができても、実際の戦闘における部隊や兵士の細かな動きや、戦略会議の模様や戦況の推移とそれをめぐる当事者たちの思慮や言動などについては、どうして他が知ることができようか。

これらを伝えることができたのは、ひとりカエサルだけであった。

また、もうひとつ特筆されるべきことは、本書が当時のガリアの様子をつたえる唯一の史料だという点である。それは、当地の住民であったケルタエ人(ケルト人 ローマ人がいうガリー人もこれに属する)には、書き物というものがなかったからである。

そうしたかれらの先史の時代に、カエサルは8年間もこの地にあって、全土を縦横にかけめぐり、さまざまな部族と出遭い、さまざまなことを見聞きし、そしてそうした見聞の一部を本書のなかに記した。

今日のフランスをはじめとする前述の西欧諸国は、『ガリア戦記』があればこそ、自分たちの国の当時を知ることができるのである。

右のことはまた、当然、一次情報であることをも意味している。そのため、ローマ史の研究家はかならずこれに向かう。

そしてこのことは、われわれ一般読者にとっても、特別な機会であることを示唆している。つまり、専門の歴史家と"おなじ足場"に立つ。こういうことは他ではあり得ない。

以上、ふたつの理由だけで、『ガリア戦記』が不朽の書物となるには十分であったろう。しかるに、これにさらなる魅力が加わって、本書は文学的な古典としても、高く評価されるにいたっている。

『ガリア戦記』の魅力3 文体

その魅力、つまり3番目の理由とは、いったい何であろうか。それは文章の魅力である。

分かり易いことについては、すでに述べた。ここでいう文章の魅力とは、それにくわえ、本書でカエサルがもちいた独特な文体をいう。

当時ローマ第一の文章家であったキケロは、これを絶賛した。同時代の他の知識人も、多くがこれを賞賛した。以来、『ガリア戦記』は名文として通っている。

だが、じつのところ、これは名文ではない。少なくとも一般に名文として誰もがもつ印象とは、だいぶかけ離れている。

カエサル自身も、いわゆる名文で書こうとはしなかった。では、文章家として簡潔に書いたのか。そうでもない。むしろ実務家が野外の現場でメモでもとるかのように手短に書いたという方が、印象としてはより近いだろう。と同時に、自分のことを言うのに「カエサル」と呼び、まるで筆者が別にいるかのように三人称で綴った。

こうした書き方は、カエサルにしたたかな計算があってのことである。それは当時の政治的背景とも絡んでいて、じつに興味ぶかく、ローマ史をよく知るうえでも重要な情報なので、次回の記事で少しくわしく述べる。

いずれにせよ、このカエサルの遠征記は、公となるや、ローマ市民を狂喜させた。人々はこれを貪り読んだ。

それは文体の勝利でもあった。偉大な軍事的英雄がこういうところにまで見せた才能と知略。それが実際にどんなものなのか、まもなく知ることができる。

以上、『ガリア戦記』が一大古典となるにいたった主な理由について見てきた。

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月16日 00:05

- なぜ関東には有力な戦国大名が育たなかった? 原因となった「室町幕府の分断統治」

- 朝ドラ『ばけばけ』小泉八雲・セツの関係性を深化させた「大磐石のアシスト」

- 徳川家は戦国大名の「富」を恐れた? 鎖国を200年貫いた江戸幕府の狙い

- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件

.jpg)