“真の国際人” 新渡戸稲造…世界が愛した「国連事務総長」の輝かしい功積

2012年09月05日 公開

2024年12月16日 更新

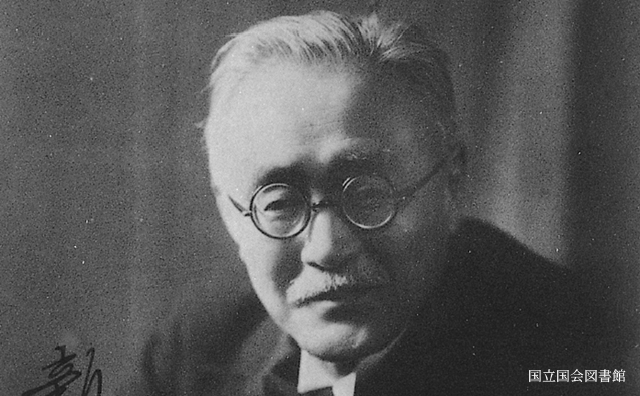

東洋人とりわけ日本人にも、西洋の紳士が足もとにも及ばぬような紳士の中の紳士がいる…。そんな清新で強烈な印象を欧州の人々に与えたのが、国連事務次長時代の新渡戸の活躍であった。

※本稿は、『歴史街道』2012年9月号より、内容を一部抜粋・編集したものです。

思いがけない国連事務次長就任

「新渡戸君、6千億円かかった大芝居(第一次世界大戦のこと)だ。一つ見物しに行こうではないか」

後藤新平(当時、拓殖大学学長)の誘いに乗って新渡戸稲造が一緒に欧米の旅に出たのは大正8年(1919)3月である。それは、第一次世界大戦が終わって間もないころであり、新渡戸が東京女子大学の学長についてまだ1年もたっていない時であった。

ところが、アメリカをまわりパリに着いたとき、一行にちょっとした事件が起こった。結果的にそれは新渡戸の人生を大きく変えるのだが、この時点ではまだ彼自身は知るよしもなかった。

そのころパリでは、第一次世界大戦終結の平和条約の調印とともに国際連盟が誕生していた。途中から参戦した日本は棚ぼた式に戦勝国になったので、その事務次長の割り当てがきていた。

日本全権の西園寺公望や牧野伸顕らは、パリの大使館でその人選に苦慮していた。「語学が堪能で、見識を備えていて、人格も素晴らしく、欧米人のなかで仕事をしても遜色のない人物」という条件だったから、どう考えても、ざらにいるわけはない。

ちょうどそんな折、後藤や新渡戸らの一行がパリに現われたのである。

牧野は新渡戸を見て「ああ、ここに適任者がいた」と小さく叫んだという。

実際はもう少し込みいっているが、後藤や友人たちの強烈な後押しに断りきれず、ついに新渡戸は事務次長の職につくことになった。

そのとき、知りあいの女性に寄せた、謙虚ななかにも確かな決意のにじみでた彼の書簡が残っている。

「まったく思いがけなく、また求めずして…事務次長の一人に任命されました。私の職業の変化について考えますと、私は導きの御手が天にあるということをあらためて感じます。自分に手腕があろうとは思いませんが、私の奉仕する大義こそ実に私の全精力を傾けるに値するものです」

そのころ日本は中国に21ヵ条の要求を突きつけていたので「日本人は(ドイツ人に似て)好戦的で野蛮な国民ではないのか」という風評がたっていた。事務次長についたばかりの新渡戸は、早くも日本人に対する風当たりの強さを敏感に察知している。

それに対して彼は「なーに損してもよい、馬鹿を見てもかまわぬ、と覚悟を決めて、何をやるにも日本人らしく立派に振舞いさえすれば、だんだんと了解しますよ」と杉村陽太郎(新渡戸の後任の事務次長)に言い含めている。

それから数年後のある年のクリスマスでのこと、連盟職員が数百名集まった折、人気投票をしたことがあった。

「このジュネーブ(つまり国際連盟)で最も人気のある人物の名を順に3人あげよ」

集計した結果、大変なことが起こった。全員が新渡戸の名(Inazo Nitobe)をナンバーワンとして書いたのである。2位と3位はばらばらだったのに、新渡戸の1位だけは全員一致していた。

人気投票といっても、もちろん人格識見なども入ってのナンバーワンだったと思われる。新渡戸という人の評判は、もうこのくらい国際連盟で確固たるものになっていたのである。

東洋人の評価を高めた輝かしい功積

新渡戸の国際連盟時代の功績といえば、アインシュタインやキュリー夫人ら数多くの世界的な碩学を委員に知的協力委員会を立ち上げて運営したり、スウェーデンとフィンランドの間のバルト海に浮かぶ 6600の島々の帰属問題(オーランド諸島問題)を平和裏に解決したことが知られていて、確かにそれは否定することのできない事実ではある。

しかし、忘れてならないのは、それらを認めつつも、それらをはるかに凌駕していることが1つ厳然と存在する。

それは、かつて英文『武士道』に記した「義」「勇」「仁」「礼」「誠」「名誉」「忠義」などの徳目を備えた国民である日本人、そしてその代表ともいえる新渡戸稲造という存在を示したことに尽きるといってもよい。

彼自身はそれを「to do」よりも「to be」と表現している。言い換えれば「知的協力委員会の創設やオーランド諸島問題の解決」よりも「日常の新渡戸自身の所作を示した」ことに他ならない。

その結果、新渡戸の評判は言うまでもなく、日本人ひいては東洋人の評価が急速に上昇した。それまで東洋人は白人より数段下等の民族と思われていたのだが、新渡戸のような紳士の出現で国際連盟(西洋人中心)の職員は、がらっと評価を変えざるを得なくなった。

東洋人とりわけ日本人にも、西洋の紳士たちが足もとにも及ばないような紳士の中の紳士がいるという認識である。

新渡戸の晩年、日米関係は険悪の一途を辿る。「協調の役目は自分にしかできない」 新渡戸は不利を承知で、アメリカに赴いた。

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月27日 00:05

- 鎌倉幕府を滅ぼした「モンゴル帝国の貨幣経済」 宋銭の流入による社会の変動

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- 豊臣秀長なくして「墨俣一夜城」は実現しなかった?秀吉の出世を支えた弟の戦略

- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本

- 日本史において、天皇はいかなる存在だったか【戦国~昭和編】

- 国宝級の発見「巨大蛇行剣」から何が分かったのか? 謎の4世紀の姿を探る鍵

.jpg)