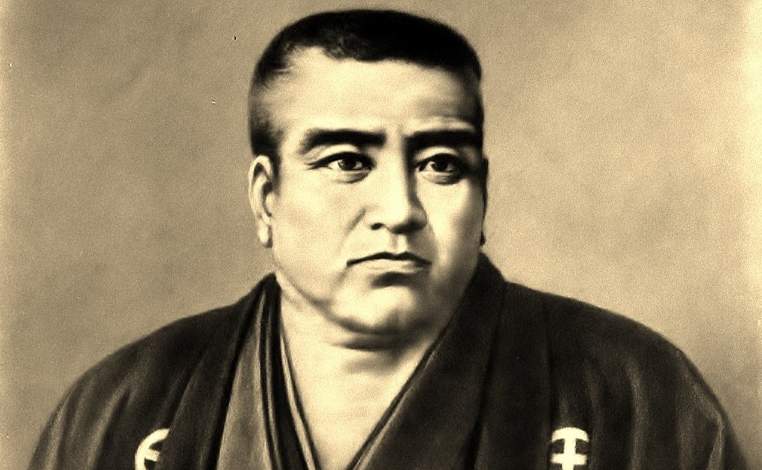

西郷隆盛はなぜ、西南戦争に敗れたのか

2018年08月06日 公開

2024年12月16日 更新

ストックだけで戦争しようとした西郷軍

西南戦争について書かれたものの多くが、陸戦を描く。戦いのほとんどが陸戦であったのだから、それは当然である。

が、武器・弾薬から食料・兵員に至るまで、迅速に運び、敵の機動力を抑え、急襲をしたり急襲を防いだりするためには、艦船の存在は極めて重要であった。

この点、大東亜戦争中の日本も、船舶輸送について軽視していたことが明らかになっている。

昭和16年(1941)12月の開戦からおよそ1年近くは、海軍が予想した程度、もしくはそれ以内の船舶被害で済んだ。

ところが、昭和17年後半から敵の潜水艦や航空機による輸送船攻撃が激しくなり、武器・弾薬や兵員の輸送のみならず、物資全般の輸送が大幅に不足しだしたことは周知の通りである。

蘭印(現・インドネシア)のパレンバンをはじめとする日本占領下の東南アジア石油基地では、船舶不足で輸送手段を封じられたため、せっかく精製した石油を廃棄せざるを得ない状況に陥った。

帝国海軍がようやく海上輸送の護衛に本腰を入れ始めるのは、昭和18年(1943)の終わり。海上護衛総司令部が設置されて輸送船護衛を行おうとしたが、その段階ではすでに船団護衛に当たらせるべき艦船が絶対的に不足していた。

西南戦争での西郷軍の敗北にも、こうした「物資輸送」「制海権」が大きく影響していたことを考えると、その後になぜ戦史の教訓が活かされなかったのかといううらみが残る。

結局西郷軍は、援軍も後方支援も不十分な状態で自ら戦端を開き、自分たちが開戦時に持っているストックだけで戦争しようとしたのである。

追い詰められ、最終的には預金を切り崩すように持てる資源のすべてを戦いで消耗していった大東亜戦争と、悲しい一致点を見いだすことができる。

※本記事は『「大日本帝国」失敗の研究【1868-1945】』より、一部を抜粋編集したものです。

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月11日 00:05

- なぜ関東には有力な戦国大名が育たなかった? 原因となった「室町幕府の分断統治」

- 朝ドラ『ばけばけ』小泉八雲・セツの関係性を深化させた「大磐石のアシスト」

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流

- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件

- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語

.jpg)